組織デザイン思考は生き生きと自律した組織づくりのための手法です。連載第二回目のこの記事では、組織デザイン思考の5つのステップのうち共感ステップで使えるツールと進め方を紹介します。

共感ステップで使用するツール

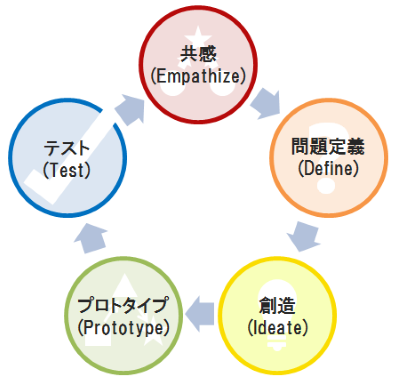

第一回目で紹介したように、組織デザイン思考はデザイン思考*1)と同じ下記の5つのステップで構成されています。

今回は共感ステップで使うツールと進め方を紹介します。共感ステップは「組織のメンバーに共感し、組織の進みたい方向や問題を理解する」ためのステップです。本連載では下記の3つのツールを用いて共感ステップを進める方法を紹介します。

- ブレインストーミング

- 親和図法

- 免疫マップ

順番に説明していきます。

テーマの設定

まず最初にテーマを決めます。ここで決めるテーマはチーム内で対話を始めるためのきっかけになるものです。組織にある本当の課題やそのための解決策は、アクティビティを進めるうちにわかったり、決めたりするものですので、あくまで対話のためのテーマであると考えてください。

テーマを設定する時は、第一回目でも紹介したような現場から上がってくる声や日々感じていることから決めるとよいでしょう。

ブレインストーミングによるアイデア出し

まずはテーマに関するアイデア(組織を変えるためのアイデア)をブレインストーミングで大量生産することを目指します。ブレインストーミングはよく使われているツールですので、ご存知の方が多いと思います。ブレインストーミングでは、グループのメンバーが、自他のアイデアにどんどん乗っかりながら、数多くのアイデアを出していきます。

| 目的 | テーマに関するアイデア(組織を変えるためのアイデア)を集める |

|---|---|

| インプット | 日頃感じていること |

| アウトプット | 組織の課題に関係した問題意識、解決策、気づきなど |

ブレインストーミングをするにあたっては、グランドルールを設定し、それを明示して進めると良いでしょう。ここでは次のようなルールを紹介します。

- ルール1.他人の発言を批判しない

- ルール2.自由奔放な発言を歓迎する

- ルール3.質より量を求める

- ルール4.他人のアイディアに便乗する

- ルール5.他人のアイディアに共感する

ブレインストーミングのポイント

ブレインストーミングをやるにあたっては、上記のようなルールを設けることに加え、次の3つのポイントを意識するとよいでしょう。

- 時間内にできるだけ多くのアイデアを出すことに集中する

- 出されているアイデアの一部や全部を使って連想する

- 設問から外れたアイデアでも良いので連想を止めない

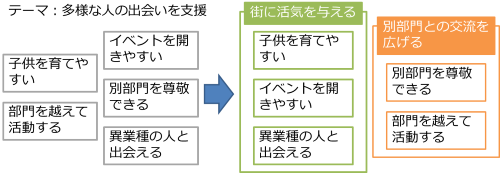

親和図法を使った目標の導出

ブレインストーミングで出たアイデアは、組織の目標を考えるための素材として扱います。親和図法を使ってアイデアのグループ分けをし、その意味を可視化します。できあがった図は親和図と言います(図1)。親和図法を使ってアイデアをまとめていくなかで、出てきたアイデアの構造等が見えるようになります。そして、各グループに適切な名前をつけます。これらの名前は組織の目標候補です。最後にチームで話し合い、目標を仮決めします。

| 目的 | 仮の目標を設定する |

|---|---|

| インプット | 組織の課題に関係した問題意識、解決策、気づきなど(ブレインストーミングで出たもの) |

| アウトプット | 目標(仮) |

親和図の作成は、次のように進めます。

- 数多くのアイディアを出す

- 議論しながら、意味の近さ(親和性)でグルーピングする

- グループごとに特徴を表す名前を考える

- 視点を変えて何度もグルーピングしてみる

親和図のポイント

親和図を作成する時にもポイントが存在します。

- グループ内でコミュニケーションを取りながらアイデアや情報をまとめていく

- グループ名は既存のカテゴリー名で分けるのでは無く、グルーピングされた結果から特徴や本質を表す名前を付ける

- 親和性の定義を変えて複数の親和図を作成する

親和図の作成を、アイデアの整理整頓だと思ってしまうと、既存の見知った枠組みの中にアイデアを分類するだけになってしまいます。そうではなく、どのようなアイデアが出ているのか、どのような意味があるのかを考え、意味を浮かび上がらせるようにすることが大事です。

免疫マップによる阻害要因の発見

仮の目標ができたら、免疫マップを用いてその目標の達成を阻害している組織の固定概念を洗い出します。免疫マップは書籍「なぜ人と組織は変われないのか」*2)で紹介されているツールです。

自分を「変えたい」と思い目標を設定しても、人はなかなか変わることができません。それは、変化から自分を守ろうとするメカニズムが存在するからと言われています。変化を成功させるにはまずそのメカニズムを把握することが大事で、そのためのツールが免疫マップです。表面的な事象だけではなく、潜在的な原因を見つけ出すことができます。

| 目的 | 目標の達成を阻害しているメカニズムを概観する |

|---|---|

| インプット | 目標(仮) |

| アウトプット | 目標(仮)を阻害している固定概念 |

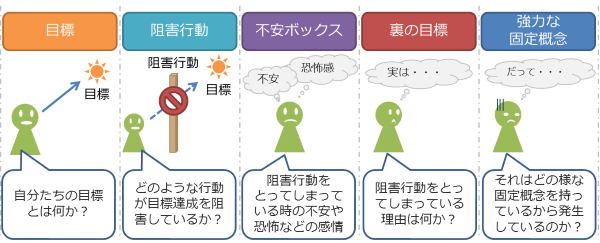

組織デザイン思考では、免疫マップの「改善目標」を「目標」に言葉を置き換えていますが、使い方に変更はありません。次のように進めます。

- 目標の洗い出し

- 目標から阻害行動を考える

- 阻害行動をとっている原因を考えて、不安感や恐怖感などの感情、そして裏の目標を探る

- 裏の目標に隠れている強力な固定概念を見つけ出す

これらの情報を下図のように可視化します。

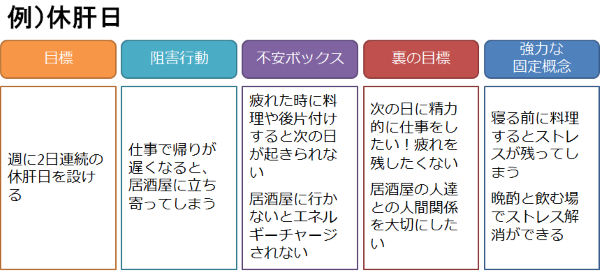

これだけだは、出来上がりのイメージが分かりにくいと思うので、コミュニケーションの中で作成した免疫マップの例を下記に紹介します。これは、週に2日連続の休肝日 (お酒を飲まない日) を設けるという目標に対する免疫マップです。

免疫マップ作成のアクティビティは、綺麗に整理された図を作ることが目的ではありません。免疫マップを通じて目標に関する感情的な情報や普段意識していない気持ちなどの生の情報を浮かび上がらせることが大事です。感情的な情報を扱うため、同じ目標に対しても人によって免疫マップの内容は異なるのが普通です。よって、組織デザイン思考においては、「自分たちの組織の免疫マップ」を作ることが重要です。どの組織にでも言える一般的な内容になっている場合、深堀りが足りないおそれがあります。

免疫マップのポイント

他のツールと同様に免疫マップを使う時のポイントを紹介します。

- コミュニケーションを取りながら目標をまとめていく

- 各目標に対して阻害行動、裏の目標、強力な固定観念の順で心の中で思っていること、感じていることを言葉にしてあらわしていく

- ネガティブな感情も否定せずに拾い出していく

まとめ

最初に書きましたが、共感ステップは「組織のメンバーに共感し、組織の進みたい方向や問題を理解する」ためのステップです。このステップで大事なのは、組織のメンバーの話を聞き、丁寧な対話を重ねることです。そして組織を理解することに努めます。問題を定義することではありません。最後に決めた目標も仮のものです。また免疫マップを用いて表面的な事象だけではなく、組織に存在する潜在的なメカニズムも明らかにしていきます。

私達の経験では、このステップはかなり混沌としたものになります。それを綺麗にまとめてしまうのではなく、混沌とした情報や感情をそのまま扱い、逆に深堀りすることが大事だと考えます。

さて、第三回目の次回は、問題定義ステップの予定です。お楽しみに。