組織デザイン思考は生き生きと自律した組織をつくるための手法です。本記事は、組織デザイン思考のプロトタイプとテストステップの解説を行い、私たちが実際にワークショップ形式で実践したときの例を示します。そして最後にまとめを行い、この連載を締めくくりたいと思います。

これまでのおさらい

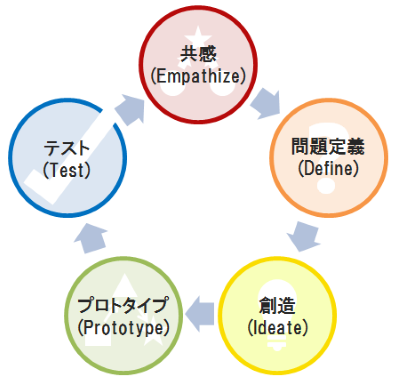

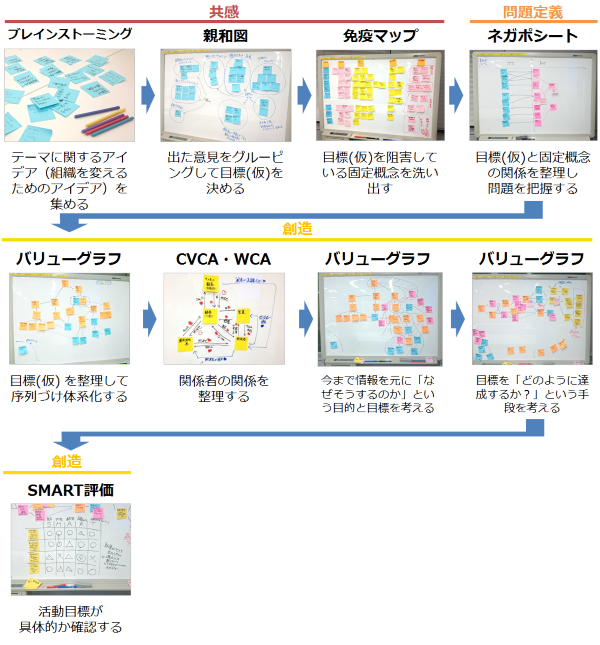

これまでの5回の連載を使って、組織デザイン思考の5つのステップのうち創造ステップまで解説しました。具体的には、次のような順番でアクティビティを進めてきました。

前回の最後には、SMART評価を使って活動目標の評価を行い、「具体的な活動目標」を定めました。ここまでくると、あとは検証の段階です。プロトタイプを作ってアイデアを形にし、発表を行いフィードバックをもらってアイデアをテストします。

プロトタイプ

組織の課題を解決するためのアイデアが定まったら、それを目に見える形 ー アイデアがわかるプロトタイプにして検証します。

ここでいうプロトタイプは、製作に時間のかかる大掛かりなものではありません。一般にプロトタイプというと実際にある程度使える機能を実装したものを指す事が多いですが、(組織)デザイン思考でいうプロトタイプは、もっとすばやく簡単にできるものを指します。

デザイン思考のアイディアを検証する"プロトタイプ"ではそれほど時間をかけて手の込んだものを作る訳ではありません。初期のアイディアを検証する"プロトタイプ"ほど素早く作ります。(「デザイン思考 その8 -プロトタイプ-」, 株式会社オージス総研 竹政昭利より)

具体的には、寸劇、マンガ、イラスト等で構いません。ただし、アイデアを検証するためのものなので、プロトタイプを組織のメンバーや利害関係者が手に取り、アイデアの良し悪しを答えられるようなものでなくてはなりません。ですので、アイデアの良し悪しを答えることとは関係しないことに製作の時間をかけないようにして、手早く作りましょう。

プロトタイプのポイント

- 1つのプロトタイプに時間をかけない

- プロトタイプで問題が見つかった場合には適宜必要なところへ戻る

テスト

続くテストステップでは、作成したプロトタイプを組織のメンバーや利害関係者に見せて、意見をもらいます。

頭の中で考えていたときは「うまくいく」と思ったアイデアでも、プロトタイプとして形にして、見てもらうと、「まずいアイデアだった」とわかることがあります。でも、それ自体は悪いことではありません。フィードバックの内容に応じて、5つのステップの「共感」や「創造」ステップに戻り、アイデアを再検討します。

テストのポイント

- 素早く失敗することで早い段階で問題をあぶりだす

- フィードバックを受けることで組織について学びを深める

実際にやってみました!

私たちは、考案した組織デザイン思考がうまくいくかどうか、ワークショップ形式で何度か実践しました。

実践は、私たちの所属する分科会内に加え、オージス総研グループ内で毎年実施している社内技術フェスで2度、さらに業務に戻って開発プロジェクト内でもやりました。いずれの回でも,組織を活き活きとするための素敵なアイデアが生み出されました。

みなさんに全て紹介したいのですが、紹介できる内容であることと、内容や結果がわかりやすいことから、分科会内で試行したときの結果を紹介します。

例としては少々つまらないですが、皆さんにとって馴染みのある内容だと思うので、組織デザイン思考の流れを理解する助けになるでしょう。

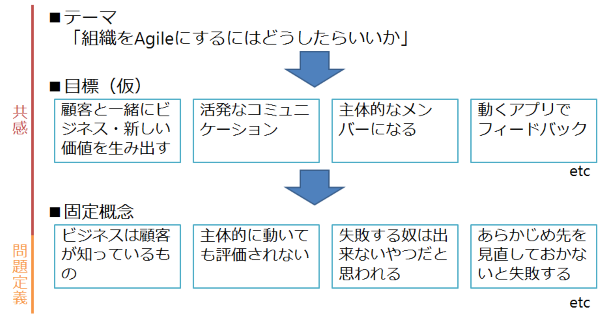

テーマ:組織をアジャイルにするにはどうしたらいいか

下図は共感から問題定義までの結果です。組織内で議論する中で、「ビジネスは顧客が知っているもの」とか「失敗する奴は出来ないやつだと思われる」などの固定観念が出てきました。

このような意見を組織内から出せると、自分ごととして問題を捉えることができるため、組織の外の人や組織のリーダーから言われたときよりも、より前向きに、より自律的に問題解決にあたるようになれます。また、多くの議論を重ねるうちに共通認識が生まれ、「場」も形成されていきます。

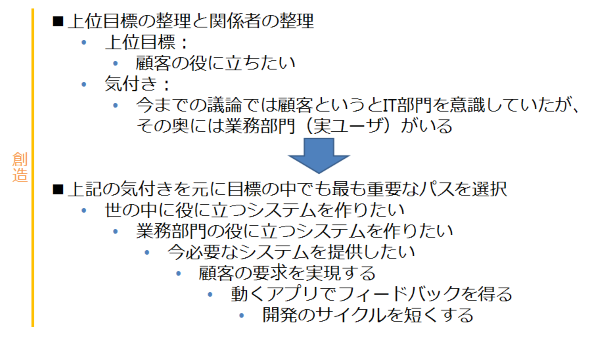

次は、CVCA・WCAとバリューグラフを使って、上位目標と仮の目標がまとめられたところの例です。

上図のような結果が出るなかで、職場の「なぜ」を考えるようになり、第一回で述べた目的志向型の考え方を組織がするようになります。

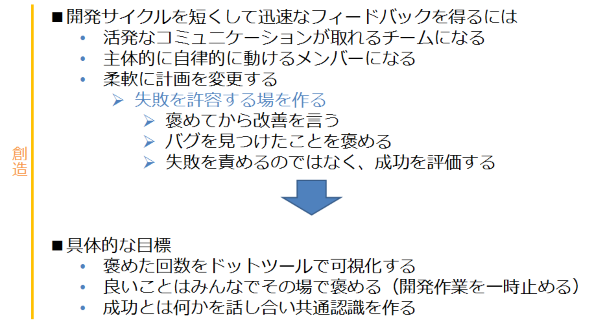

最後に、具体的な活動目標を定めたところまでの例を下図に示します。

この後は、具体的な目標を検証するための簡単なプロトタイプを作り、アイデアを検証し、洗練し、時には考え直します。

実際にやってみると、ステップ途中の段階は思った以上に混沌とした状態になります。「アイデアがどんどんまとまっていく」なんてことはめったにありません。解きにくい問題を解決しようとしているのですから当然です。

そのときは、一回で正解を出そうとせず、割り切って前に進めたり、時には戻って考え直したりすることも良しとしましょう。突飛な意見も排除せず、率直な意見が言える場づくりに気を使いましょう。

まとめ

六回にわたって、組織デザイン思考分科会が考案した「組織デザイン思考」を紹介してきました。最後に、実践をして理解したこと、感じたことを「まとめ」としてここに書きます。

改めて、組織デザイン思考とは

第一回で書いたことの繰り返しになりますが、組織デザイン思考とは何なのでしょうか。我々は次のように考えます。

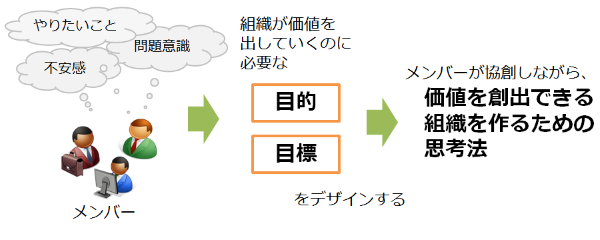

組織に所属するメンバーは、それぞれ「やりたいこと」や「問題意識」、今の業務に対する「不安感」などさまざまな思いを持っています。この状態のままでは、組織のメンバーが同じ方向を向き、組織として高いレベルのパフォーマンスを発揮し、価値を提供することは難しいでしょう。すばらしい組織は勝手に生まれることはありません。そこで組織デザイン思考です。組織デザイン思考を用いて組織が高い価値を出していくのに必要な「目的」や「目標」をデザインします。

組織デザイン思考は組織を作るための「思考法」であり、その本質は過程にあります。5つのステップを基本としたアクティビティを通じて、メンバーの思いが自然と浮き彫りになり、それに共感できるようになります。課題を見つけて解決策を議論することを通じて協創が生まれ、組織としての方向がそろいます。だからこそ、作成した「目的」や「目標」も結果として有効なものになり、価値を創出するための組織計画になるのです。

組織デザイン思考は、メンバーが協創しながら「価値を創出できる組織を作るための思考法」なのです。

下記のリストは、私たち自身で組織デザイン思考を実践してわかった、「いいところ」と「ポイント」をまとめたものです。

組織デザイン思考のいいところ

- 関係者への共感ができるようになる

- 潜在的に思っていることを掘り起こしてくれる

- 各ツールが自由な発想を支援してくれる

- 各ツールで出てきたアウトプットが他のツールの発想を支援してくれる

組織デザイン思考のポイント

- 正解を一発で出そうとしない

- 失敗=ナイストライ

- 楽しみながらやる

- 範囲や枠にこだわらずに自由に考える

組織デザイン思考を開発するときに気をつけたことは、デザイン思考に慣れていない組織メンバーでも結果を出せるようにすることでした。デザイン思考の5つのステップのフレームワークはすばらしいものですが、それだけでは有用な議論をするが難しいのも確かです。

そこで、ツールセットをガイドとして示しました。上記のリストにも書いているように「ツールが自由な発想を支援」してくれるので、デザイン思考に不慣れなメンバーでも結果を出すことができます。「実際にやってみました!」のセクションで少し触れましたが、(分科会活動以外の)実際のプロジェクトでも実践して、組織デザイン思考がワークすることを確認しています。

みなさんも組織デザイン思考を用いて、

生き生きと自律した

組織づくりを始めませんか?

以上です。

参考文献

- 『システム×デザイン思考で世界を変える』, 前野隆司/保井俊之/白坂成功/富田欣和/石橋金徳/岩田徹/八木田寛之(著) 日経BP社 (2014/3)

- 『なぜ人と組織は変われないのか』, ロバート・キーガン/リサ・ラスコウ・レイヒー(著) 池村千秋(訳) 英治出版 (2013/10)

- 『価値づくり設計』, 石井浩介/飯野謙次(著) 養賢堂 (2008/4)

- 『スタンフォード・デザイン・ガイド デザイン思考 5つのステップ』, スタンフォード大学ハッソ・プラットナー・デザイン研究所(著)慶應義塾大学SFCデザイン思考研究会(編) 柏野尊徳/中村珠希(訳) (2012/9), https://designthinking.or.jp/5steps.pdf

- Webマガジン 『デザイン思考 その1~その9』, 竹政昭利/オージス総研, https://www.ogis-ri.co.jp/rad/webmaga/rwm20130702.html

- 『WHYから始めよ!―インスパイア型リーダーはここが違う』, サイモン・シネック (著) 日本経済新聞出版社 (2012/01)