私が見ているスクラムチームでFun/Done/Learnというふりかえりのアクティビティをやってみたら、すごく良かったので経験を書きます。Fun/Done/Learnはふりかえりでとっても大切なデータ収集ができ、そのデータからチームが次に狙いたい事を考えることをサポートします。しかも楽しく! とっても良いアクティビティだと思ったので、私が実践したやり方を紹介したいと思います。

Fun/Done/Learnとは

Fun/Done/Learnというアクティビティは、Scrum Coaches Retreat in Okinawaに集まったアジャイルコーチたちが作ったものです。その様子は、安井力さんの記事に書かれてありますので合わせて読んでください。安井さんの記事には、次のような説明があります。

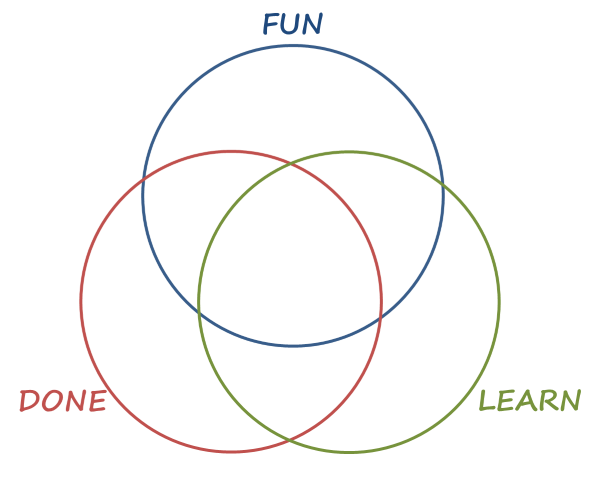

チームがやったことを、Fun、Done(またはDeliver)、Learnという3つの軸とその重複で見直します。上の図のように、Fun、Done(Deliver)、Learnのを重ね合わせた図をボード上に書いて、そこに分類していきます。

引用部分で「図」というのが、下のような3つの円を重ねた図です。

使い方はとてもシンプル。3つの軸でやったことを見直すだけ。そして、なにより軸がいい。これは良いふりかえりツールだぞと思い、さっそく自分がみているスクラムチームで実践してみました。やってみるとデータを収集するアクティビティとして、とても優れていることを改めて感じました。

ふりかえりは、場づくりが第一ですが、第二にデータを収集して改善するテーマを見つけることが大切です。Fun/Done/Learnはデータを収集した後に、チームが自分でスプリントの様子やチームが置かれている状況に気付かされることが分かりました。

ふりかえりは関係の質の向上から始めよう-森一樹さん

ステップ

とっても良いアクティビティだと思ったので、私が実践したやり方を紹介します。

オリジナルの進め方は、安井力さんの記事をご覧ください。これから説明する進め方は、私がみているチームに合うように私の判断で実践した例です。一つの例として参考にしていただければと思います。諸事情でワーク時の写真が出せないので、雰囲気が分かりづらいかもしれませんが、その点はご容赦ください。また、森一樹さんもこのアクティビティのレポートを書いてくださっているので実践例の一つとして参考になります。あわせてご覧ください。

ボードの準備

- 模造紙やホワイトボードに上の図のように円を3つ書きます。どの領域(3つの円で生じた7つの区画のこと)も十分広くなるように書きましょう。

- 各円の端にFun、Done、Learnと書きます。

やったことを思い出す

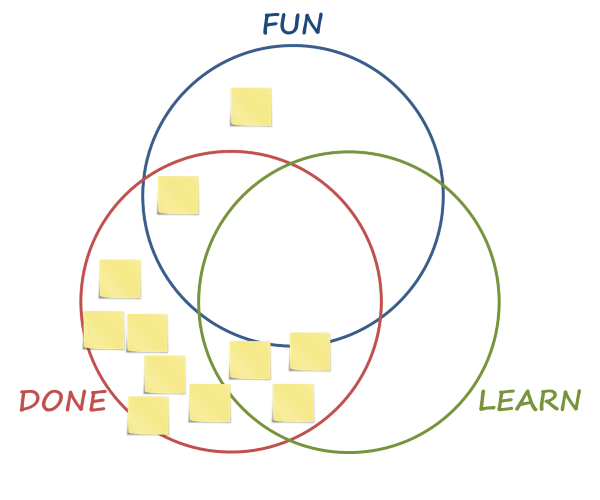

- チームにスプリントでの出来事や、やったことを付箋に一人3つ以上書くようにお願いします。チームはカンバンを見たり、思い思いの情報ソースを見ながらスプリントでやったことを思い出しながら3つ以上書いてくれました。

- 全員が書き終えたのを確認した後、「一人が書いた内容を発表し、それを聞いてチームの残りのメンバーが、Fun/Done/Learnのボードに貼る」ようお願いしました。

- 自然に、どの領域に属する話題なのかをみんなで軽く話し合って貼ってくれました。

- 一枚貼ったら、次の人に交代します。このチームはふりかえりの雰囲気がポジティブなチームです。冗談も交えながらテンポよく貼ってくれました。

- この時は、LearnとDoneの重なる領域にばかり付箋が貼られていましたが、Learnについて各メンバーの考えが異なっている様子が見て取れました。チームでLearnについて考えてほしかったので、私は合いの手を入れることはあっても貼る場所には何も言いませんでした。

軸の意味について合意する

- Fun、Done、Learnの意味を考えます。全部の付箋が貼られた後で、「ところで、ここに書かれている Fun、Done、Learn。このチームにとってどういう意味だろう?」と私は質問しました。

- チームメンバーが各々が思う定義を話し、チームとして意味の合意をしました。私は、それを聞きながらFun、Done、Learnの横に書き入れていきました。Learnについても全員の認識が合いました。

- それぞれの領域の意味するところがはっきりしたので、改めて付箋を貼りなおしてもらいました。

スプリントについてしっかり話し合う

- 「Doneだけのところに偏っているね…。」とか、「今回のスプリントは、…という事情があったからなあ」とか、スプリントでのチームの様子について会話が自然に出てきました。

- スプリント全体としてどうだったかをペンでマークします。会話の区切りをみて、「じゃあ、次に一つ一つの出来事ややったことではなく、スプリント全体としては、どのあたりに位置すると思うかをペンでマークしてください」と言いました。「私は、…と思うから、この領域のこの位置です」などと言いながら各メンバーがマークしてくれました。各メンバーの思いも知ることができました。

どうしていきたいかを考える

- 次のスプリントで狙いたい位置を各メンバーにペンでマークします。私は「では、次のスプリントでは狙いたいと思う位置を、さっきとは違う印でマークしてください」と言いました。ここでもチームは自分の意見を表明しながら思い思いの位置にマークしてくれました。

- チームとして次のスプリントで狙いたい位置or領域を話し合い、合意するようファシリテートします。

改善アクションアイテムを決める

- 改善したいテーマを決めます。ドット投票(ドットシールを複数枚メンバーに渡して貼る)をして、改善テーマを決めました。もちろんドットシールを貼る付箋は「良かったこと」でも、「いまひとつ」だったことでも構いません。

- 決まったテーマについて、先に話し合った次のスプリントで狙いたい位置に近づけるための改善案をアイデア出しします。

- アイデアが決まったら、次のスプリントで実行できるアクションに落とします。

「スプリントの様子がよく分かった」

一番最後にふりかえりのふりかえりをしました。チームは、総じて「良かった!」と言ってくれました。具体的にはチームから次のような意見をもらいました。

- (今回の)スプリントの様子がよく分かった

- 次のスプリントで狙いたい領域の話をしてから改善アクションアイテムを考えたので案を出しやすかった

チームの話し合いの様子を見ていましたが、チームが置かれている状況や、そのためにスプリントにどういう影響があったのか、自分達がこのスプリントでやったことをよく話し合っていました。私は手順を伝えただけです。Fun/Done/Learnという切り口でデータの収集をし、データを見せていること自身がチームをファシリテートするのでしょうね。とても良いふりかえりをすることができました。

よいツールを開発してくださった、安井力さんをはじめとするアジャイルコーチの方々に感謝です。

まとめ

- Fun/Done/Learnというふりかえり手法の実践例を紹介しました。

- Fun/Done/Learnはチームの様子をうまく引き出す、データを収集するアクティビティです。

- 次に狙いたい領域を話してから改善案を考えることで、方向性ある改善案を考え出すこともできます。