DX(デジタルトランスフォーメーション)ではテクノロジーをフル活用して業務の変革を起こすということから、従来から用いられているプロセス成熟度モデルだけで組織を評価することは適切ではありません。本稿では、DXに取り組む企業がプロセス成熟度モデルと併用すべき業務可視化成熟度モデルについて紹介します。

プロセス成熟度モデル

企業の業務プロセスを評価するための成熟度には、次の2つ側面があります。

- 組織のガバナンスの視点

- 組織のテクノロジーの視点

組織のガバナンスの視点

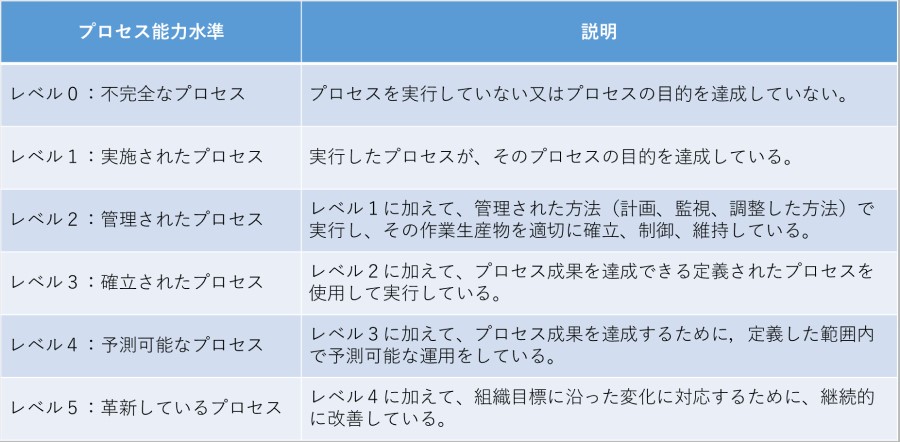

組織のガバナンスの視点に該当する成熟度は、古くはCOBIT3やCMMI、2019年になるとCOBIT2019が参照している国際標準ISO/IEC 33020のプロセス能力レベルが広く知られており、表 1のようなレベルに分類されます。この成熟度モデルのレベルアップには、単にガバナンス標準を策定するというだけでなく“自分たちの業務をみんなで協力して良くしよう”という従業員のマインドセットの浸透と積み上げが必要です。

組織のテクノロジーの視点

組織のテクノロジーの視点は、プロセス能力レベルを効率良く引き上げるために組織がテクノロジーを活用できる能力レベルです。レベルアップには、単に革新的なテクノロジーを導入しているかどうかではなく、従業員がテクノロジーを活用できるITスキルの底上げと “積極的に先進のテクノロジーを活用していこう”というマインドセットの浸透と積み上げが必要です。

DXの推進にはテクノロジーの視点がDX前よりも重要であり、テクノロジーを活用する能力が高いということはITスキルが高いというだけでなく、その要件である業務を可視化ができる能力も高いことが必要です。本稿ではこのことからテクノロジーの視点での成熟度モデルを“業務可視化成熟度モデル”と呼びます。

業務可視化成熟度モデル

ガバナンスが“戦略”でテクノロジーは“戦術”、あるいはガバナンスが“目的”でテクノロジーは“手段”といったとらえ方で、テクノロジーを軽視している組織が散見されますが、DXにおいては“両輪”として同等に扱うべきです。テクノロジーを軽視した組織がDXをすることは、まるで“NASAのような優れた組織が馬車や徒歩で月を目指す”様なものでしょう。このことから、DXではガバナンスと同等にITスキルの底上げやマインドセットの浸透が大事なのです。

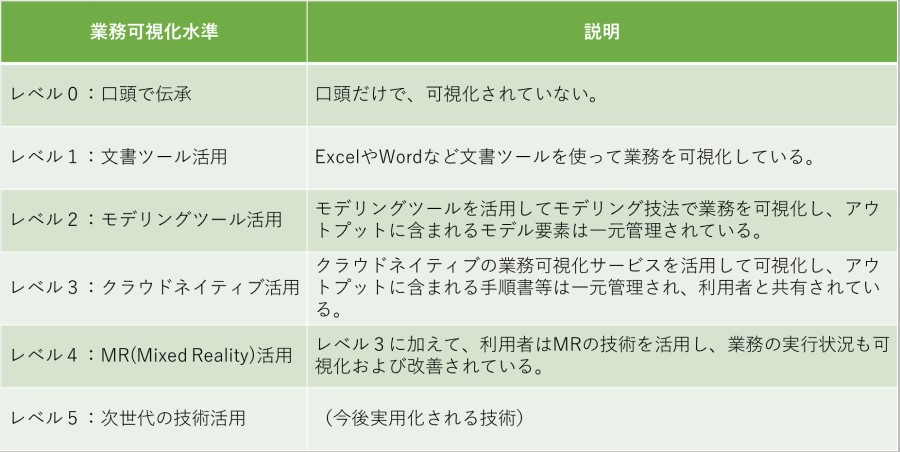

表 2は、これまでの考えをベースに筆者が考案した業務可視化成熟度モデルです。以下それぞれのレベルについて述べます。

レベル0:口頭で伝承

ITスキルの低い組織に見られ、IT音痴やITアレルギーを自称する人もいます。このような組織では、業務に精通した“達人”から口頭で業務が伝承され、基本的に文書が存在しません。あるいは達人すらおらず、不安そうな先輩から「よく理由は知らないけど、こうやっておけばいいから」という無理解なままで伝承されることもあります。しかし、達人が退職や異動していなくなると業務プロセスが直ちに回らなくなるリスクや、よく理解していない人からの伝承によって無駄な作業が残り続けるリスクがあります。

筆者の経験でも、達人に依存した組織から達人が退職することになり大問題となった事例が何度かあります。このレベルではまずIT音痴やITアレルギーを減らすための教育などITスキルの底上げが必要です。

レベル1:文書ツール活用

ExcelやWordなどの文書ツールを使って可視化します。デスクワーク中心の組織であればExcelやWordなどを使えるITスキルをほぼ全員の従業員が持っており、新たにツールを覚える必要がないことから、業務可視化をこのレベルで満足する傾向があります。しかし、これらのツールのアウトプットは清書された文書というだけで、本質的に紙に手書きで文書化するのと同等です。管理する仕組みを備えていないので、手順書など可視化のアウトプットが読まれないリスクや、業務内容が変更になってもメンテナンスされないリスクが伴います。また、複数の業務に共通する作業があってもコピー&ペーストしか方法がないので可視化のアウトプットが多くなると保守性が著しく低下します。

レベル2:モデリングツール活用

UML(Unified Modeling Language)やBPMN(Business Process Model and Notation)などのモデリングツールを使って可視化します。モデリングツールの多くはデスクトップアプリケーションです。可視化された作業はモデル要素としてツールがリポジトリに管理しますので、ExcelやWordのコピー&ペーストで保守性が低下する問題は回避できます。しかし、管理する仕組みは限定的で変更管理や実行の状況まで管理できません。

このレベルには、モデリングツールの表記法やツールの使い方が浸透せずに使われないリスクや、ツールの価格が高くて利用拡大のネックになるリスクがあります。その結果として、可視化の担当者(=ツール利用者)とアウトプットの読者が明確に分かれてしまう傾向があります。

レベル3:クラウドネイティブ活用

業務可視化のためのクラウドネイティブのサービスを活用して可視化します。クラウドネイティブとは、レベル1やレベル2のツールに見られるようなクライアントサーバー型システムのサーバーをクラウド上で動かしているというものではなく、最初からクラウドでの提供を前提に設計されたツールを指します。

国内ではTeachme、海外ではDozukiといったベンダーがあります。文書ツールやモデリングツールのような汎用的なツールではなく専用なので、比較して操作がわかりやすく、手順への図や動画の埋め込み、共通の作業手順の再利用、手順改訂の承認ワークフロー、多言語対応、利用者とのコミュニケーション、手順実施状況のモニタリングなどの機能があります。セキュリティに関しても、IPアドレス制限、SSO、オンプレミスなどのオプションを用意しているものもあります。

料金体系は様々で、編集者数と閲覧者数で課金されるものが多いですが、閲覧者に課金しないものもあります。想定している編集者数と閲覧者数が料金体系に合わないと利用拡大のネックになるリスクがあります。

事例として、スマートフォンからトイレまで身の回りのあらゆるものの修理手順をクラウドソーシング(ネット上の不特定多数のリソース)で作成し活用するサイト、iFixit ( https://jp.ifixit.com ) を紹介します。

図 1は手順の閲覧画面で、このサイトにはDozukiが使われています。世界中のボランティアが修理手順を作成でき、その手順に改良点や補足があれば他のボランティアが改訂することもできます。

さらには、図 2のように他の言語で作成された手順を、翻訳して公開することもできます。DozukiはiFixit以外にはフェイスブック、コカ・コーラ、3M、キャタピラーなども導入しています。

レベル4:MR(Mixed Reality)活用

MR(Mixed Reality、複合現実)のデバイスとクラウドネイティブのサービスを活用して可視化します。MRはAR(拡張現実)の現実世界に情報を付加や強調する技術と、VR(仮想現実)の現実世界に存在しない物体を知覚させる技術の両方が用いられるテクノロジーです。マイクロソフトのHololens 2とDynamics 365 Guides(クラウドサービス)の連携がこのレベルに該当します。

Hololens 2は、図 3の形状をした情報や仮想の物体を投影して見せたり、手、視線、声で操作することができるMRのゴーグル型のデバイスです。

Guidesは、熟練者がHololens 2とPCを使いながら図 4のような画面から3Dの立体的な作業手順を作成できます。

作成した手順は、図 5のように利用者がHololens 2を通してステップバイステップで参照できます。

手順はPC、タブレット、紙といった物理的なものではなく空間に投影されるので、ハンズフリーで物理的なスペースを取られずに手順を見ることができます。また、操作させる位置を写真ではなく、実物に浮遊する矢印を示したり光らせて見せることができます。このように手順を実物で示しながら活用できる点が、これまでのレベルとの大きな違いです。

また、GuidesではHololens 2を使って行った作業の状況を図 6のようにモニタリングすることもできます。グラフから、どこの作業ステップで時間がかかっているのかを個人単位や全体で見ることができ、作業者へのフィードバックや作業ステップの改善に役立てることができます。

Hololens 2と連携するのはDynamics 365 Guidesだけではなく、Dynamics 365 Remote Assistというソリューションがあります。Remote Assistは、作業者が装着したHololens 2のカメラを通して作業者の視界を遠隔の熟練者が見ることができ、熟練者は通話だけではなく図 5でのGuidesと同様に視界の中に仮想の矢印や物体を投影して作業者を補助することができます。業務可視化した手順を実行していて何か問題がある場合に、熟練者が作業者を支援できる点でGuidesと併用すると効果的です。

レベル5:次世代の技術活用

さらなる技術革新で、MRを上回る高度な業務可視化テクノロジーが今後登場するでしょう。このレベルの定義はそれまでのお楽しみです。

まとめ

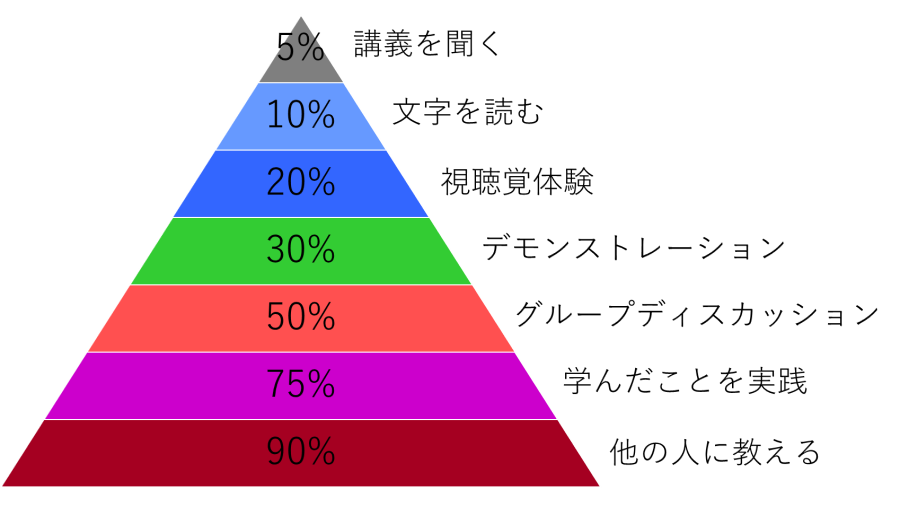

最後に、教育業界で古くから用いられているNTL(National Training Laboratories)のラーニングピラミッドと本稿の業務可視化成熟度モデルの関係を紹介して締めくくりたいと思います。

図 8がラーニングピラミッドで、上から下へ学習方法で区切られており、下へいくほど学習効果が高いことを示しています。業務可視化成熟度モデルのレベル1の文書ツールやレベル2のモデリングツールではこのピラミッドの「文字を読む」で学習効果は10%、レベル3のクラウドネイティブになると「視覚体験」や「デモンストレーション」が加わって学習効果は30%に上がり、レベル4のMRでは「学んだことを実践」できるようになり学習効果は75%に達し、手順書を読むだけの7.5倍の学習効果になることがわかります。このように教育の観点でもDXに取り組むためには、業務可視化成熟度モデルが重要であることがわかります。

参考リンク

- JIS X 33020:2019 (ISO/IEC 33020:2015)「情報技術-プロセスアセスメント-プロセス能力のアセスメントのためのプロセス測定フレームワーク」 日本産業規格 2019年 https://www.jisc.go.jp/index.html

- Teachme Biz スタディスト 2020年7月30日閲覧 https://biz.teachme.jp

- Dozuki Dozuki 2020年7月30日閲覧 https://www.dozuki.com

- iFixit iFixit 2020年7月30日閲覧 https://jp.ifixit.com

- Hololens製品紹介 日本マイクロソフト 2020年

- Dynamics 365 Guides 日本マイクロソフト 2020年

- Dynamics 365 Guides what’s new 日本マイクロソフト 2020年

- Remote Assist製品説明 日本マイクロソフト 2020年

- ラーニングピラミッド National Training Laboratories,Bethel,Maine 2020年7月30日閲覧 https://ja.wikipedia.org/wiki/ラーニングピラミッド