コンテスト本選レポート

「将来 IT 技術者となる若い学生の皆さんに柔軟で大胆な発想力を駆使してソフトウェアの新たな可能性にチャレンジして欲しい、コンテストを通じて将来ソフトウェアの世界で活躍する日本を代表するような技術者が出てきて欲しい」との思いのもと、毎年開催してきた学生向けソフトウェアコンテストOGIS-RI Software Challenge Awardも今年で5回目を迎えました。このコンテストを知る方も少しずつ増え、毎回応募してくださる学生さんや開催を楽しみにしてくださる学生さんもいらっしゃるとのこと、私たち社員もうれしいばかりです。

5回目のテーマは「うつるソフトウェアコンテスト」。「うつる」をどのように解釈してもよいのですが、それだけに悩むところは多かったのではないでしょうか。各チームさまざまなアイデアを練って応募してくださいました。今年のエントリーチーム総数は43チーム、応募作品総数は46作品。この中から一次審査、二次審査を通過して本選に出場したのは6チーム6作品でした。

本選は、11月17日、備後町クラブ(大阪市中央区)で開催しました。本選では各チーム20分の持ち時間でプレゼンを行い、自分たちのアイデアをアピールします。審査は6名の審査員が行いました。今年はゲスト審査員として株式会社クエステトラの今村CEOを迎え、質疑の時間も含めて大いに盛り上がりました。

本選のプレゼン終了後、審査員6名による厳正なる審査のもと、受賞作品6作品が決まりました。本レポートでは、受賞した6作品のアイデアの内容を中心に、本選の様子をご紹介します。

受賞作品のご紹介

タイトル「みつける。」

みつける。

「みつける。」は、大きな災害が発生して情報通信インフラの整っていない環境で使うことを想定した、すれちがい通信を用いた安否確認アプリです。スマートフォン同士のすれちがい通信を利用することで、避難中の人々の存在をデジタルデータとして受け渡し。デジタルデータは避難所のローカルサーバに集約して、情報共有に役立てます。

みつける。の使い方

利用者はあらかじめアプリケーションをスマートフォンにインストールし、氏名、電話番号、生年月日を登録します。みつける。をインストールしたスマートフォンを持つ人同士がすれちがったとき、すれちがい機能によりすれちがったことがスマートフォンに記録されます。避難所に着いたら、避難所に置いてあるローカルサーバに、すれちがい機能で集めた情報を書き込みます。避難所のローカルサーバで安否を確認したい人の名前、電話番号、生年月日を入力してすれちがい情報を検索。すれちがった時刻などからその人の手がかりを得ることができます。

デモ

デモではBluetooth Low Energy(BLE)を用いて「すれちがい」を実現。ゲスト審査員の今村さんが送信側、チーム「Cupido」の林さんが発信側のスマートフォンを持ってすれ違うと、NearからImmediateに変わる様子が実現された。

◎アイデアの詳細は応募の際に提出いただいた以下の文書をご覧ください。

・アイデアを説明する文書「みつける。」 (PDF: 約 406KB)

タイトル「Wemot」

人から人へ伝染(うつ)る気持ち

気持ちは人から人へ伝染(うつ)るもので、大きな影響力を持っています。現在、様々なアプリケーションやサービスには様々な気持ちが存在していますが、それらは個々のアプリケーションやサービスに点在していて一元管理されていません。そこで、チーム「どこいくみかん。」は気持ちを一元管理し、再利用するサービス「Wemot(ウィーモ)」を提案しました。

気持ちの蓄積と検索

ユーザの気持ちは、目的に応じて作成したアプリケーションによって集められます。集めた気持ちはエモーションサーバに蓄積します。このとき、検索、集計されることを考え、4つの属性(登録日時、登録場所、気持ちの種類、気持ちの対象)を保存します。 エモーションサーバに蓄積された気持ちを利用するアプリケーションは、エモーションサーバから必要な気持ちを検索して、必要な情報を取得することができます。

Wemotの利用シーン

ライブ会場で:ライブ会場でライブ参加者の気持ちの盛り上がりをエモーションサーバに蓄積し、会場側は演出に利用することができます

危険情報の共有:危険だと感じた気持ち、位置情報をエモーションサーバに蓄積し、この情報を危険情報の共有に利用できます

デモ

ライブでの利用例を実演。観客に扮したメンバーが、ライブ会場で盛り上がり、アプリが入ったスマホを振ると、エモーションサーバに気持ちが蓄積された。

◎アイデアの詳細は応募の際に提出いただいた以下の文書をご覧ください。

・アイデアを説明する文書「Wemot」 (PDF: 約 1.1MB)

タイトル「ユニバーサルデザイン支援アプリ Friendly Viewer」

Friendly Viewer

FriendlyViewerはユニバーサルデザインを支援するアプリ。スマートフォンのカメラ機能を用いて、色弱者や白内障の人たちが見ている世界を体験できます。使い方は簡単。ただカメラをかざすだけです。

Friendly Viewerの機能

色弱者(P型色覚、D型色覚)、白内障、弱視の見え方を再現します。さらに、Friendly Viewerを通して移したデザインの「ユニバーサルデザイン度」を評価して数値で表します。

チームの想い

楽しいだけ、遊びだけの写真アプリではない、新しい利用価値を見出したい。FriendlyViewerを使い、ユニバーサルデザインであふれた社会を生み出したい。このような想いのもと、FriendlyViewerは開発されました。

デモ

審査員全員にスマートフォンが手渡され、審査員がアプリを体験。それぞれカメラをかざして様々な見え方を確認した。

◎アイデアの詳細は応募の際に提出いただいた以下の文書をご覧ください。

・アイデアを説明する文書「ユニバーサルデザイン支援アプリ Friendly Viewer」 (PDF: 約 760KB)

![]()

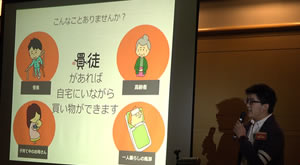

タイトル「買徒~BAITO~」

買徒~BAITO~

買徒は自宅にいながら買い物ができる買い物支援システム。買い物に行けない人に代わって買い物に行ってくれる人を見つけ、買い物を通して地域社会の活性化を目指します。

買徒の使い方

買い物に行けない依頼者は、スマホやタブレットを使って買ってほしいものを注文。購入者は買い物に行くことを連絡し、依頼品を買って依頼者に届けます。依頼者は商品を受け取ってお使いのご褒美を渡して終了です。

買徒での決裁はバーコード

依頼者と購買者の間で現金のやりとりは発生しません。バーコードで依頼者情報(id、住所、クレジットカード情報)や注文商品リストを管理して、依頼者のクレジットカードから直接決裁します。

デモ

審査員は手渡された買い物リストから商品を注文、チームメンバーがバーコードを読み込んで買徒での買い物を実演した。

◎アイデアの詳細は応募の際に提出いただいた以下の文書をご覧ください。

・アイデアを説明する文書「買徒~BAITO~」 (PDF: 約 2.1MB)

![]()

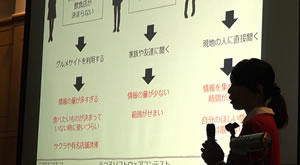

タイトル「あれ、おいしいらしいで ~なんやて!?~」

あれ、おいしいらしいで ~なんやて!?~

外食する飲食店を探すとき、グルメサイトの情報はあふれて自分好みの情報を入手するのが難しい、家族や友人に聞くだけでは情報量が少ない・・など飲食店を探す際の課題に着目。手間をかけずに自分好みの情報を入手して、「あれ、おいしいらしいで」という生の声を今までより簡単に知ることができるシステムです。

「探す」「行く」「紹介する」機能

探す:周囲の人と自動で通信し、周りのユーザが「行く」「紹介する」で蓄積した飲食店の情報を入手。取得したデータはスマートフォンなどのデバイスに蓄積していつでも参照可能。通信にはBluetoothを利用。

行く:実際に飲食店に行った情報が記憶される。このデータによってユーザの好みが分かる。店のWi-Fiルータとデバイスの通信を利用。

紹介する:ユーザが飲食店を評価した情報を記録する。ユーザの嗜好が反映されるのでユーザの好みを知ることができる。

自分好みのグルメサイト

アプリ内に蓄積された飲食店の情報は自分の好みとの類似度で絞り込みができます。こうすることで自分の好みを反映したグルメサイトを構築することができます。

デモ

周りの人と通信して得たユーザの中を自分の好み(辛い物は苦手)で絞り込むと、辛い食べ物が好きなユーザの情報が消えたことを実演。

◎アイデアの詳細は応募の際に提出いただいた以下の文書をご覧ください。

・アイデアを説明する文書「あれ、おいしいらしいで ~なんやて!?~」 (PDF: 約 880KB)

![]()

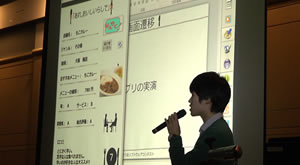

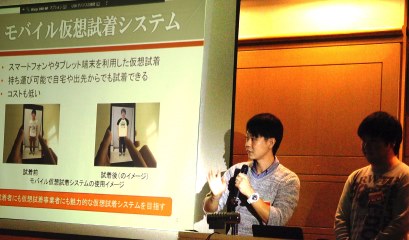

タイトル「モバイル仮想試着システム」

モバイル仮想試着システムとは

服や帽子を買うとき、実際の店に行かなくても試着することができるシステムです。あらかじめ3次元スキャナを使って試着する人の3Dデータを記録。試着するときは、試着したい衣服の3Dデータを取得して、システムが試着者と衣服の3DCGを合成して表示。背景を変えれば、旅先で着たら似合うかな、というイメージもつかむことができます。

リアルタイム・レビュー

ネットワークを介して試着した様子を友達など他のユーザに見てもらい、コメントしてもらうことができます。好みではないと思っていた服が意外と似合う、という可能性も。

デモ

帽子を仮想試着する様子を実演。背景を変えることで、旅先でこの赤い帽子は映えることが分かった、という様子を実演した。

◎アイデアの詳細は応募の際に提出いただいた以下の文書をご覧ください。

・アイデアを説明する文書「モバイル仮想試着システム」 (PDF: 約 500KB)

本選の一日

最後に、本選の様子を簡単に紹介してこのレポートを終えたいと思います。

本選

受付開始は11時。11時半過ぎにすべてのチームが集まったところで恒例のくじ引きで発表の順番を決めました。一番目は、チーム「Cupido」。静かなナレーションから始まる落ち着きのあるプレゼンに聴き手の注目は一挙に集まり、緊張感のある本選が静かにスタートしました。

発表は作品ごとに20分間のプレゼンテーション、10分間の審査員との質疑の時間が持たれます。毎回学生さんのプレゼンスキルには感心しますが、全チーム、制限時間を超えることなく緊張した様子も見せずプレゼンを終えました。質疑の時間には、ゲスト審査員の今村CEOが全作品に対して学生さんのアイデアを力強く、楽しく励ましてくださり、まだ会場に緊張感のあった最初の発表から早くも会場が一気に盛り上がりました。また、審査員全員が各作品について質問を投げ、質問の数も例年に増して多かったように思います。

懇談会

全チームの発表終了後、審査員は別室で審査に入ります。審査結果を待つ間、参加者の皆さんは懇談会場へ移動し、オージス総研の社員との懇談を行いました。

表彰式

17時半。会長、社長、ゲスト審査員、審査員が入場し、いよいよ表彰式が始まりました。審査結果が発表された後、受賞チームには表彰状、トロフィー、目録が手渡され、チームのメンバー全員から受賞後の感想をいただきました。勇気を出して応募してよかった、また来年チャレンジしたい、など参加者の皆さんの素直な感想を聞くことができ、うれしく思いました。表彰式の後は懇親会を持ち、参加者の皆さんとオージス総研の社員が交流を深めました。

さいごに

表彰後の講評でゲスト審査員の今村CEOからも、すぐにでも実現してください、と激励されたアイデアも多かった今回のコンテスト。社長の挨拶にも、社会的な問題を解決したいという問題意識とアイデアとそれを実現できる技術があれば今日からでも世の中に影響を与えることができる、とありました。まさにそうですね。実現する時が来るのが楽しみです。

最後に、本選に参加してくださったチームの皆さん、本コンテストに応募してくださった全てのチームの皆さん、どうもありがとうございました。全力で戦ってくださった皆さんに、心から今一度感謝の意を述べたいと思います。ありがとうございました!