新入社員向けIT研修

こんな困り事はありませんか?

- 入社時のITスキルのバラツキが大きく、現在のIT研修のカリキュラムでは全員を効果的に育成できない。

- 経営層から、新入社員のIT研修にDXに携わるための必要なスキル習得も加味してほしいというリクエストがあるが、どのような教育を入れるべきか分からない。

- 理想の新入社員研修を一緒になって実現してくれる教育ベンダーが見つからない。

当社のIT研修の特徴

仕組みから理解させるプログラミング教育

ITの初心者が最初につまずくのはプログラミングです。

当社では初心者がプログラムの仕組みを理解してコードが書けるようになる教育法を採用しています。研修では演習問題を与えてプログラムを書かせるだけではなく、書く前にプログラムを読ませる演習も行っています。具体的にはプログラムの1行1行がどのような順序で評価されて動作するのか、またその時にプログラムで扱うデータはどのようにメモリ上に格納されるのか、それを可視化しながらプログラムの動作の仕組みを学習させています。これにより、言語仕様について自分勝手な解釈がなくなり、他者に対して説明できる質の高いプログラムが作成できるようになります。

受講者の声

- 今まで感覚・慣れでなんとなくプログラムの挙動をみてきたが、今回のソースコード読解をして、想定していたものと大分異なるものだと感じた。

- コードを順序立てて分析していくこととメモリイメージ図の作成を通して、自分が大学時代にC言語を学んだ時に身に着けた感覚がどれだけ曖昧なのかを理解した。

- プログラムの実行順番を正しく理解することで間違いのないプログラミングができるようになると感じた。

上記はプログラミング経験者のコメントで、経験者も大きな学びになっています。

習熟度別チーム編成によるプロジェクト型教育

研修で学んだ技術要素を組み合わせ、受講者が主体的にプロジェクトを運営し、受講者がシステム開発の全体像を掴めるようになることを目的としてプロジェクト型演習を実施しています。

プロジェクト型演習では受講者のスキルバランスを考慮してチーム編成をするのではなく、習熟度が近い受講者同士でチームを形成し、習熟度のギャップによって引き起こされる会話の一方通行を防いでいます。またチームの習熟度に応じた目標を設定することで、全受講者が成長できるようにしています。講師は習熟度が低いチームに対して手厚くサポートし、スキルの底上げを行っていきます。

受講者の声

- よく分かる人ばかりに作業が集中せず、自分の担当作業を確保できたのはとても良かった。

- お互いの理解度が近いので、議論が進んだ。疑問に思った点を話し合いやすかった。

- 同じ疑問を持つ者同士で集まれるので一丸となって問題解決に臨むことができた。

- 自分の意見がしっかり言えた場面が何度かあった。

全受講者がシステム開発の全作業を体験できるよう体験すべき項目をリスト化し、受講者がその項目をチェックしながら開発を進めることで、チーム内での体験の偏りも防止しています。

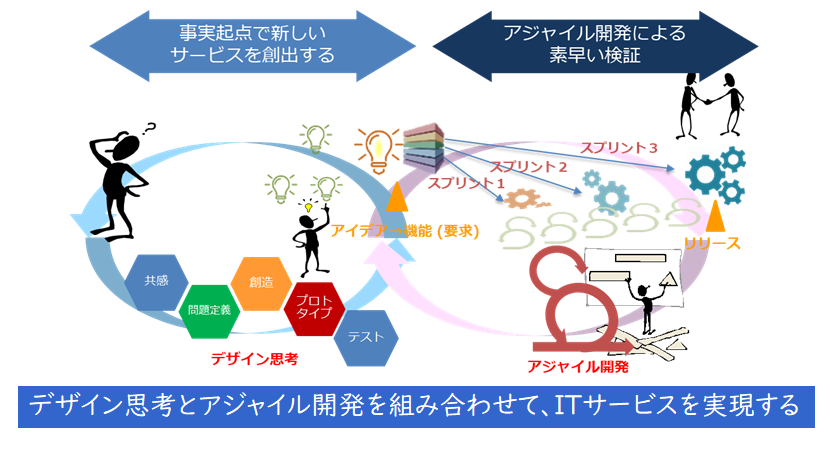

DXに必須のアジャイル&モデリング教育

不確実性の高いVUCAの時代に価値あるITサービスを開発するには、顧客価値を探索し、継続的に改善するアジャイルマインドが重要です。当社ではデザイン思考とアジャイル(スクラム)の考え方を体験を通じて理解できる研修を提供しており、ITエンジニアに必須のアジャイルマインドを育成しています。

また新たなITサービスをチームで協力して開発するには、開発対象の設計を可視化し、議論するためのモデリング技術も重要です。当社では新入社員から工学的な開発アプローチを学ぶことが品質の高いソフトウェアを作るうえで重要だと考えており、その教育効果についてはお客様からも高く評価をいただいています。

ヒアリングから提案、実施、成果報告までの全工程を当社の研修講師が担当

お客様の要望・ニーズヒアリングから提案、実施、成果報告までのすべての工程を当社社員の講師が担当しています。

お客様の実現したいことや解決したい課題に寄り添って、実際に研修を行う講師が企画段階から入ってカリキュラムを構築し、新入社員に対して教育を行うため、企画と実施の講師間のミスコミュニケーションが発生しません。

お客様の理想とする形態で新入社員のIT研修を提供できるようお客様ごとにカリキュラムを変えており、高リピート率を維持しています。

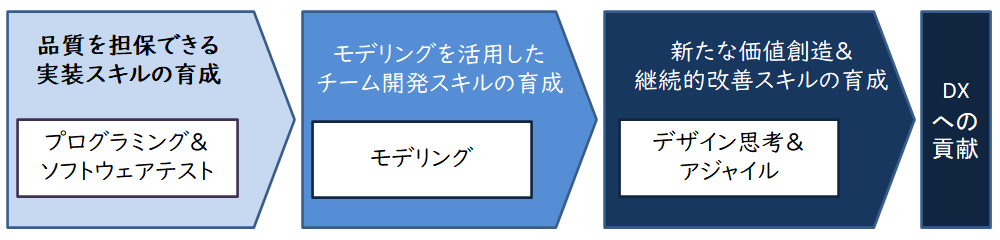

IT研修のベースとなるカリキュラム

企業のDXに貢献できるITエンジニアを育成するために、新入社員向けのIT研修では、以下の3ステップをベースにカリキュラムをご提案しています。最初に実装スキルを習得してエンジニアとしての成長を実感してもらいます。以降は、チームで合意形成しながら開発を進めるスキル(モデリング)、顧客価値を探索しながら作るものを継続的に改善するスキル(デザイン思考&アジャイル)へと、より上流へと学習を進めることでDXに必要なスキルセットを習得します。

以降、各ステップの内容について説明します。

ステップ1:品質を担保できる実装スキルの育成

提供されたソフトウェアの設計書を理解し、仕様を満たすプログラムとテストコードを作成できるスキルの習得を目指します。例えば、組み込み開発が多い製造業のお客様向けには、以下のようなカリキュラムで教育を実施しています。

| コース名 | 日数 |

|---|---|

| アルゴリズム入門 | 1日間 |

| C言語プログラミング | 6日間 |

| C++オブジェクト指向プログラミング | 5日間 |

| UMLとC++によるオブジェクト指向プログラミング | 4日間 |

| ソフトウェアテスト入門 | 1日間 |

| GoogleTestによる実践ソフトウェアテスト | 3日間 |

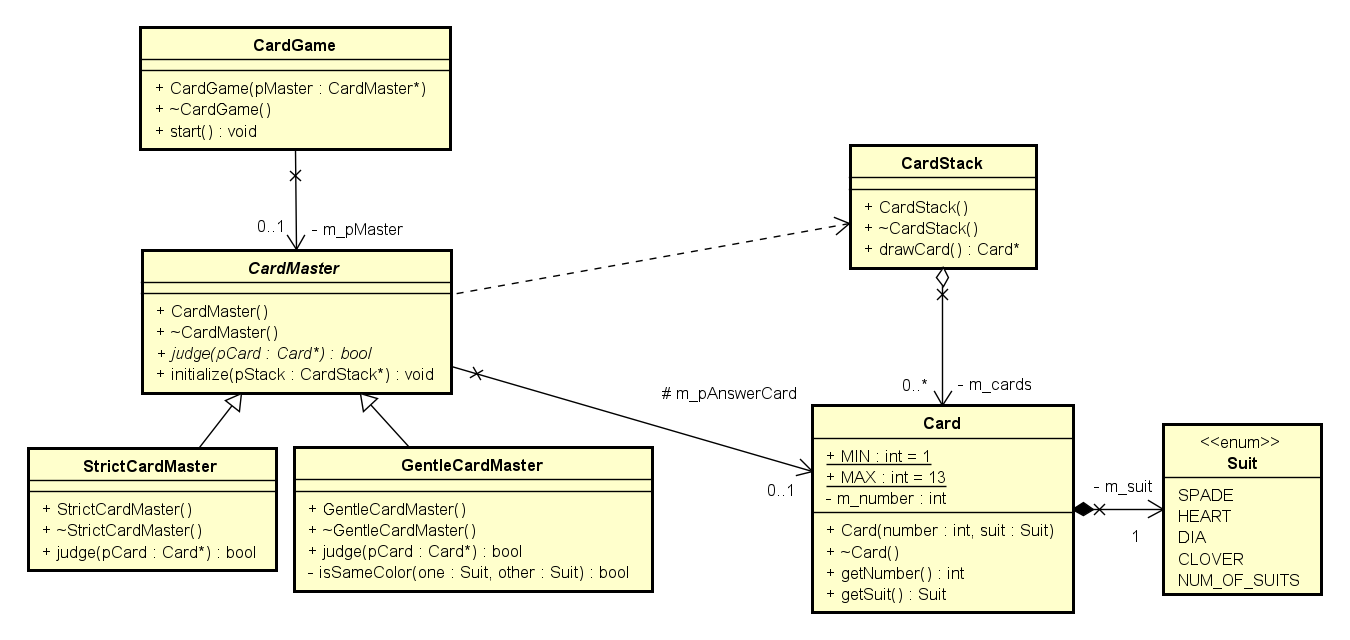

コースの後半では、カード当てゲームの設計書(以下の図を参考)を提示し、その設計書に則ってソースコードとテストコードを作成してもらいます。その成果物を講師がチェックし、実装スキル習得の目標達成を支援します。

図1 カード当てゲームの設計図の一部(クラス図)

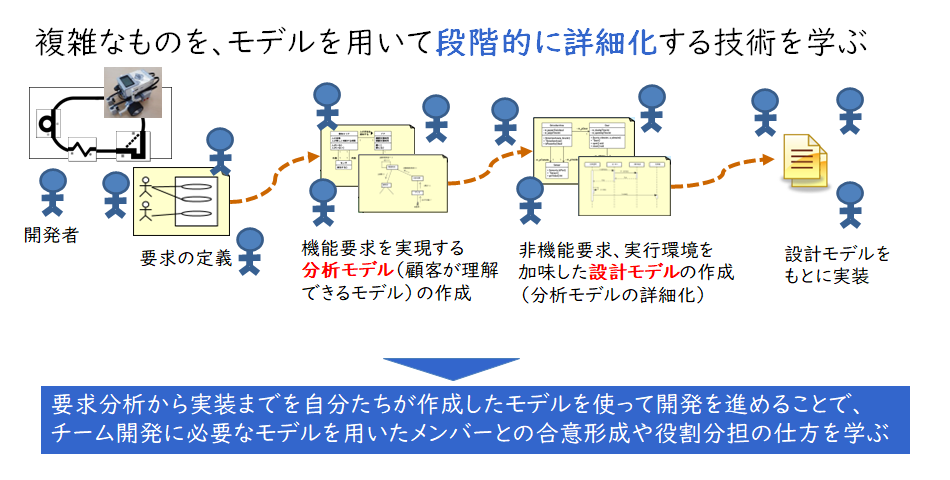

ステップ2:モデリングを活用したチーム開発スキルの育成

UMLモデリングを用いた要求分析から実装までの工程を当社が提示した開発題材に対して実践し、チームで開発を進めるためのソフトウェア開発プロセスの知識を習得します。

その知識を活用できるレベルへと引き上げるために、最後に受講者主体のプロジェクト型演習を実施します。ここでは、習熟度別にチーム編成を行い、チームのレベルに適した目標設定や講師指導を行います。

| コース名 | 日数 |

|---|---|

| 分析モデリング基礎 | 1日間 |

| 分析モデリング実践 | 2日間 |

| 設計モデリング・実装 | 2日間 |

| プロジェクト型演習(ソフトウェアテストも含む) | 8~10日間 |

| 成果発表会 | 1日間 |

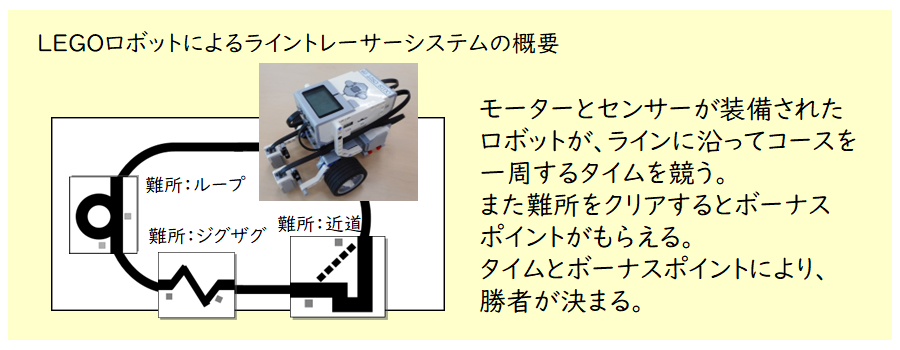

プロジェクト型演習をオフラインで実施する場合は、サーボモーター/カラーセンサー/超音波センサー/タッチセンサーが搭載された LEGO Mindstorm(EV3)を使用します。

プロジェクト型演習の開発対象は、LEGOロボットによるライントレーサーシステム(下図)や列車運行管理システムなどを用意しています。

ステップ3:新たな価値創造&継続的改善スキルの育成

デザイン思考とアジャイル開発(スクラム)の考え方をプロトタイプの開発体験を通じて理解し、新たな価値を創造するために必要なマインドと開発手法を習得します。

研修の中でどのような体験を重要視するかで日数を調整しますが、標準は3日間で、以下のような学習スケジュールになっています。オフライン、オンラインのどちらでも実施可能です。

| 1日目 |

|

| 2日目 |

|

| 3日目 |

|

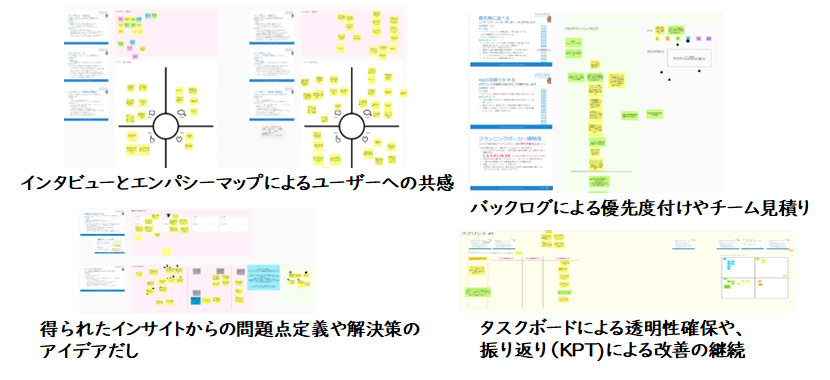

以下の図は、研修の中で作成する成果物(一例)です。オンライン研修の場合は、ホワイトボードツールと会議ツールを活用することで、チームメンバーが一体となって考えを可視化しながら進めることができます。

本研修では、講師はアジャイルコーチ役とユーザー役の二役を担います。ユーザーの悩みは、講師が仕事やプライベートで本当に困っている内容を扱います。お客様がユーザー役を担当するようなカスタマイズも可能です。

お客様の声(当社新人IT研修の成果)

- 当社(オージス総研)の新入社員向けIT研修を受講した新人の振る舞いを受入先のお客様が評価し、当社の研修内容に関心を持っていただきました。そのお客様は次年度研修に当社研修を採用されました。(情報・通信業のお客様)

- 非情報系の新人でも当社の新人研修を受講してシステム設計部門で活躍できるようになっているため、情報系出身の新人に拘らずコミュニケーション力の高い人材を採用しています。(製造業のお客様)

- 新人研修後に参加するETロボコンの地区大会および全国大会で、指導していただいた新人チームがモデル部門で入賞しました。(情報処理業界のお客様)