【アジャイル開発】スクラムのチームビルディングとは?成功するポイントと方法を解説

アジャイル開発のスクラムとは

ウォーターフォール型開発ではすべての計画を事前に詳細に立てるため、実行の途中での変更が難しく、結果として市場の変化に対応できないことがあります。アジャイル開発は、短い期間で開発を繰り返すことで顧客のフィードバックを速やかに反映できるため、急速に変化するビジネス環境において、メリットの大きい開発スタイルです。

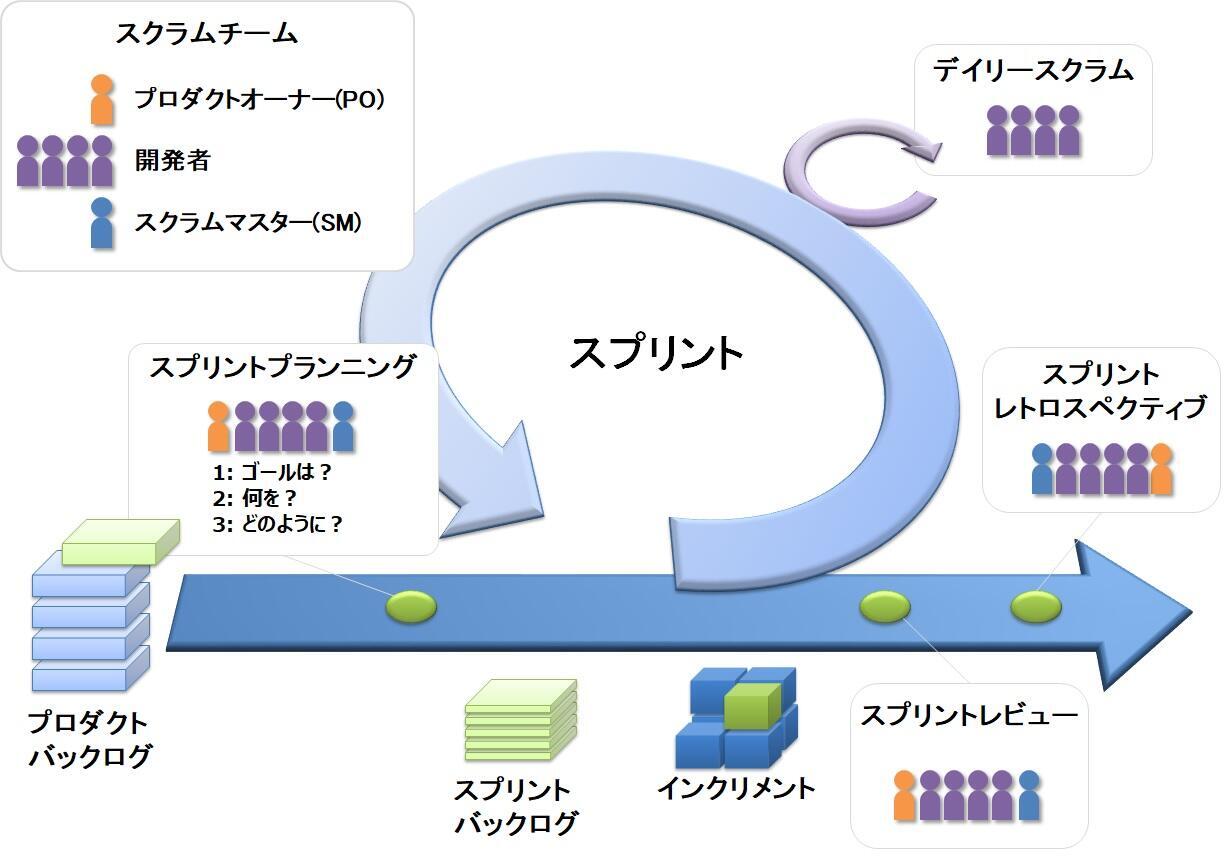

その中でも普及している手法が「スクラム」です。スクラムは、スプリントと呼ばれる通常1~4週間に設定された期間で、プロダクトオーナー・開発者・スクラムマスターからなるスクラムチームが、反復的にプロダクトを開発します。そして開発状況の透明性を高く保ち、チーム自身で迅速に意思決定を行い、変化に対して素早く適応します。計画もチーム自身で立てます。チームは自己組織化しており、主体的に動くということです。

スクラムにおけるチームビルディングとは?

ここでチームビルディングの出番がきます。チームの自己組織化を実現するためには、メンバー全員が自律的・主体的にプロジェクトに臨む高い意識を持ち続けることが必要です。そのために個人のモチベーションだけでなく、チーム全員が同じ目標に向かって一致団結し、意見を自由に交換できる環境を作ります。

スクラムにおいては、スクラムマスターがチームのコーチやファシリテーターの役割を担い、チームメンバー間のコミュニケーションを円滑にします。またプロジェクト内で生じる混乱や困難などの障害を取り除き、チームが機能するよう支援します。チームの成長を促し、最高のパフォーマンスを発揮できるように導く役割も果たします。

チームビルディングのメリット

チームビルディングが成功し、チームの自己組織化が進むと予期せぬ事態が発生した際でも、チームは柔軟に問題に対応できるでしょう。例えば、問題を抱えるメンバーをチーム自身が発見し、チーム内でその問題を解決するかもしれません。トレンドが変わったために仕様の変更が必要になったときに、プロダクトオーナーと開発者が協力してコストの低い対応策を見つけるかもしれません。

この成功体験がチームの信頼関係を強化し、スプリントを重ねるごとに課題への適応力が向上する好循環が生まれます。

チームビルディングのポイント

スクラムにおけるチームビルディングを成功させるためのポイントを具体的に解説します。

①スクラムの枠組みを利用する

スクラムには、チームビルディングをする機会が組み込まれています。日々のデイリースクラムは、問題を早期発見し、話し合う機会を作ります。スプリントレトロスペクティブ(振り返り)は、スプリントの改善点、良かった点などを話す機会です。スクラムマスターはこれらの機会を利用して、メンバーがお互いの意見を尊重しながら建設的に話し合う環境を整え、メンバー間の信頼関係を作り、強いチームワークを築きます。

②コミュニケーションの促進

反復を利用して、信頼関係を築く活動を継続します。プロジェクト開始前には、自己紹介などを通じて互いの価値観を知ることが、円滑なコミュニケーションの基盤となります。プロジェクト開始後は、振り返りがコミュニケーションのチャンスです。冒頭にアイスブレイクを設け、会話の機会を増やしメンバー間の距離を縮めます。

③ゴールをそろえる

チームメンバーの向いている方向がバラバラだと、チームの自己組織化はままなりません。チームメンバーのゴールをそろえましょう。それにはスプリントレビューが最適です。チーム全員が顧客目線でプロダクトに向き合い、ステークホルダーと対話できる場を作りましょう。

④継続的な改善でオーナーシップを実感する

振り返りでうまくいっていない作業の仕方をチーム自身で見つけ、改善案を検討し、実際に作業の仕方を変えます。仕事の進め方を自分たちで変えられた経験は、仕事に対するオーナーシップを感じる重要な経験になるでしょう。こうした改善のサイクルを続けることで、チームがさらにビルドアップされていきます。

まとめ

チームビルディングが成功していると、チームの自己組織化が進み、変化への適応力が向上します。スクラムに組み込まれているチームビルディングの機会を利用すれば、それが可能です。スクラムで変化への対応力の高いチームを構築しましょう。

【研修】スクラム入門のご案内

スクラムの概要を理解していると、スムーズにプロジェクトを始められます。

スクラムを初めて取り組む方や久しぶりの方に向けた、初級編の講座です。3名以上なら受講料10%オフ!

<研修内容>

① スクラムとは

② スクラムの基本

③ よく使われるプラクティス

④ スクラム開発の流れ(体験演習)

⑤ 学習のまとめ

2025年3月27日公開

※この記事に掲載されている内容、および製品仕様、所属情報(会社名・部署名)は公開当時のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。