アース製薬様: お客様理解を深め、新たな価値づくりへ

~行動観察によって得た生活者理解プロセスと思考の変化~

アース製薬様では、企業ポリシーである「お客様目線」を大切にしながら、商品の企画・開発に取り組んでおられます。今回、「お客様目線」をより深く理解するために、"行動観察調査"を初めて実施。複数部門のメンバーが参加する一大プロジェクトとして立ち上がった本取り組みは、現場やワークショップを通して数々の気づきを得た一方で、従来の調査とは異なるスタイルだからこそ感じた戸惑いもあったそうです。行動観察ならではの価値を、具体的なエピソードと共にうかがいました。

新価値創造本部 コンシューマーインサイト部

入社15年目。研究部門での入浴剤研究、知的財産室での業務を経て、リサーチ部門に異動。現在は、主にニューロマーケティングを担当。お客様の感性を見える化する新たな領域に取り組んでいる。

新価値創造本部 コンシューマーインサイト部

入社13年目。入社以来マーケティングに従事し、9年前よりリサーチ業務を本格化。定量調査を中心に取り組む中、近年はインタビューなどの定性調査にも注力し、お客様の声を深く読み解く活動を行っている。

1. 事業内容とプロジェクト発足の経緯

インタビュアー: 御社の事業内容について教えていただけますか?

新堂様: アース製薬は、虫ケア用品-いわゆる殺虫剤商品をメインとしつつ、入浴剤や消臭芳香剤、洗口液などの日用品、除草剤などの園芸用品を取り扱っています。私たち新価値創造本部では、主にこれらの商品のマーケティング活動に携わっており、アンケートやインタビューなどの消費者調査に取り組んでいます。近年では、ニューロマーケティングといって人の感性を測定する新たな領域にも注力しており、学会での発表も行っています。

インタビュアー: 従来の調査に加え、新たに行動観察調査をやってみようと思われた経緯について教えてください。

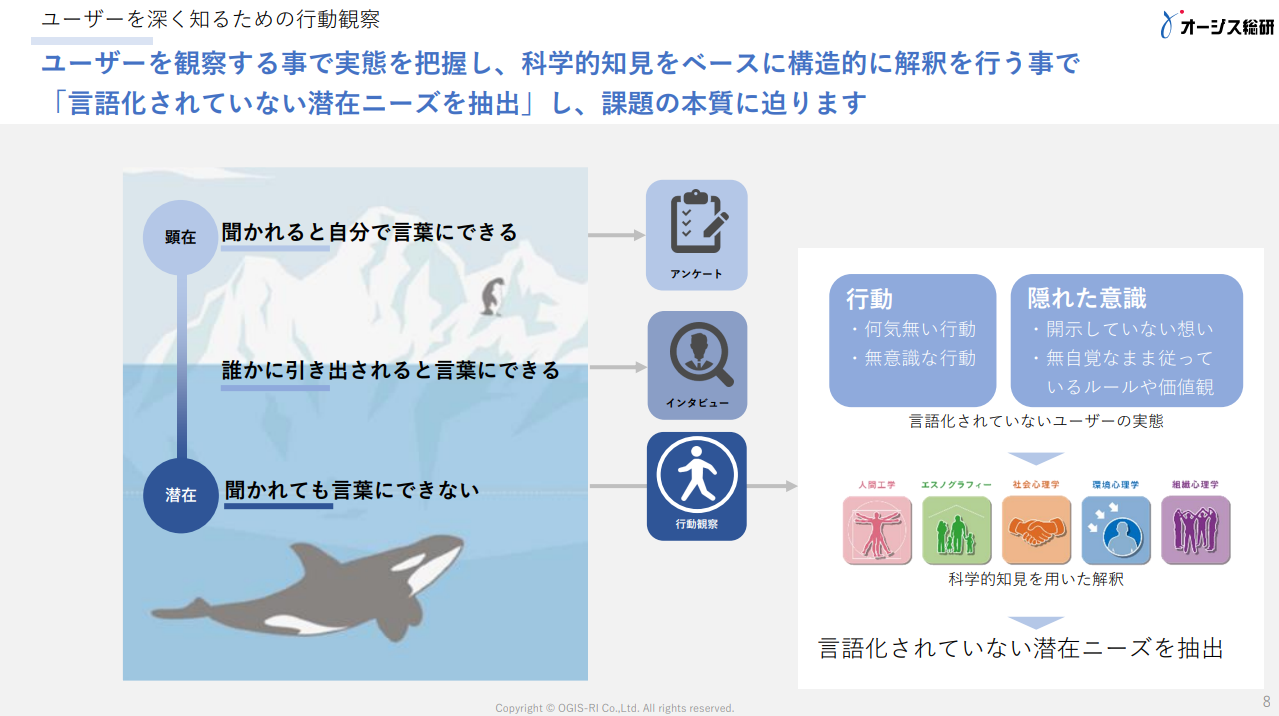

新堂様: 弊社では「お客様目線による市場創造」をポリシーの1つとして掲げていますが、弊社の代表取締役社長より「お客様の実態をしっかりと見ることができているか?」という問いかけがありました。これまでもインタビューなどを通してお客様と接する機会はありましたが、そんな時に、お客様の行動・実態を直接見て潜在ニーズを明らかにする方法として「行動観察」があることを知りました。「社内でもぜひ取り入れてみよう!」と声が上がり、私自身も関連書籍を読み、オージス総研の研修に参加するなど学びを深めてきました。

今回、お客様理解のためのプロジェクトを立ち上げるにあたり、依頼候補先は複数あがりましたが、行動観察のパイオニアと言えばオージス総研であり、リサーチとコンサルティングの中間的な立ち位置から支援いただけることを知り、私たち自身が行動観察の手法を学ぶ機会としても良いと考え、ご依頼させていただくことになりました。

インタビュアー: 初めての行動観察調査ですが、これまで取り組まれていたアンケート調査やインタビュー調査との違いはどのようなところにあると感じられましたか?

新堂様:

従来のインタビュー調査は、調査の進め方自体に馴染みがあり、結果はイメージしやすく、納得できることが多いです。自分たちが言語化できなかったものを言語化する、仮説検証のようなイメージでした。一方で、行動観察調査はお客様を見るという視点に変わりはないですが、より日常を見る、より広い概念で生活者を見ていくという感覚があり、自分が納得できるものだけでなく、納得できないものも合わせて受け入れて見ていく調査だと感じました。

江原様:

これまでの調査の多くは、既にある商品やテーマをもとにコンセプトやプロモーション、仕様検討のために行っていましたが、今回は商品が何もない状態からのスタートで、まず「人」を見ることからプロジェクトが始まったのがとても新鮮でした。「お客様や一般の生活者は、どんな生活をしていて、どんな困りごとがあるんだろう?」と、フラットに見ることができたのはとても貴重な機会でした。

これまで経験のない進め方に、「何か新しいことが見つかりそうだ」という期待感がありました。

2. プロジェクトの進め方と得た気づき

インタビュアー: プロジェクトは、複数の部門からメンバーが集まったとうかがいました。まずどのようなことから進められていったのでしょうか。

新堂様: 私たちのいるコンシューマーインサイト部に加え、研究部、ブランドイノベーション部の3部門が集まる大きなプロジェクトとしてスタートしました。部門を越えてお客様を見る合同プロジェクトは私たちとしては初めてのことで、関係者数も多く、まずは場を設定するところから始めました。各部門、注力領域も視点も異なるため、テーマを決めるのも一苦労でしたが、キックオフミーティングを行い、弊社が扱う多様なカテゴリの中から「お掃除」に着目し調査することに決めました。掃除は人によってやり方が異なり、何が正解か分からない領域のため、その"分かりにくさ"に注目し、行動観察によって実態を捉えようと試みたのです。

ですが、いざ行動観察として生活者のご自宅を訪問するとなっても、何を見ればいいのか、どんな人を対象にすればいいのか、軸や仮説がない中で進むことが不安でしたので、オージス総研からの提案もあり、訪問調査の前ステップとして「写真調査」を実施することにしました。

掃除って、意外と自分のやり方しか知らないもので、写真調査により、生活者の使用している掃除用品や家の様子が可視化されたことで、掃除の実態がより具体的に見えるようになりました。そこからメンバー内のダイアログを経て、どんな人を対象にするのがいいのか、どういった視点で見ていくのがいいのかを抽出していきました。

メンバーの中には、掃除の知見が豊富な研究員もいますが、普段は部門が異なるためその視点に触れる機会は限られていました。最初に皆で写真調査に取り組んだことで、そうした専門的な視点からの刺激も得ることができ、結果として「お掃除」という広いテーマへの疑問や着眼点をさらに深め、皆の目線を合わせた上で行動観察調査へと進むことができました。

理論では説明がつかない無意識の行動も「人」らしさ

インタビュアー: 行動観察調査では、まず観察を行った上で、インサイト導出のためのワークショップを実施するというステップでした。今回初めて行動観察調査を実施した中で、印象に残っているエピソードがありましたら、お聞かせください。

江原様: 複数のご家族のお宅に訪問し、実際の掃除の様子を見させていただきました。たとえば、ある水回りの掃除では、「ここが大変」「困っている」という言葉が発せられたわけではありませんが、あちこちから掃除用品を持ってきてわたわたと動いている様子から、大変さがリアルに伝わってきました。

ご夫婦での掃除の分担についても、「なぜこの掃除はご主人が担当しているのか」といった理由や背景が、実際に家での状況を見ているので、自然と想像できるということが気づきでした。インタビューでも話を聞くことはできますが、言葉で語られる以外の部分での気づきがとても多かったです。

訪問前に、対象者の方々にはアンケートをご記入いただいたのですが、文面を見て想像していた人物像と、実際にお会いした際の雰囲気にギャップがあったことも印象的でした。

新堂様: アンケートでは、回答が言葉として文字に落とし込まれるため、どこか質素に感じますが、実際にお宅に訪問してみると、その言葉の"裏側"にある背景や本音のようなものが見えた気がしました。

私自身、業務を行っているとAだからB、BだからCのように、物事を論理的につなげ順序立てて考えてしまう癖がありますが、生活者の行動を見ていると、実は一貫性はなかったりします。行動の1つ1つに意味づけをしようとしてしまいがちですが、無理につなげる必要はなく、自然体を受け入れることが必要だと感じました。

江原様: 1つ1つの行動に、正しい解を求めがちなのですが、人は必ずしもすべてを意識して動いているわけではない。無意識のうちにとっている行動もたくさんあって、でも、それらを含めて全体の背景を捉えた時に、「この人は、だからこういう考え方や行動をする」と気づけたことがとても良かったです。

インタビュアー: 複数部門をまたぐプロジェクトで関係者数が多い中、訪問調査にはなるべく全員で参加されることを大事にされていたとうかがいました。

新堂様: 訪問調査の日程決めは難儀しましたが、とにかく関係者全員がリアルタイムで訪問調査の様子を見られるように調整をしました。あとから記録を見るだけでは、その場での疑問が聞けませんし、リアルに見て、感じたことをその場で皆で共有したいという思いがありました。

訪問先では、ネット環境が悪く中継ができなかったり、声が聞こえにくかったり、想定外のアクシデントも起きましたが、乗り越えて、皆で同じ「人」を見られたことで、その後のダイアログがより活発になりましたし、結果、とても楽しかったですね。

ありのままの事実を起点にインサイトを導き出す

インタビュアー: プロジェクトを進める中で、オージス総研ならではの支援と感じられた部分があれば教えてください。

江原様:

それは、やはりワークショップですね。ファシリテーション力が本当に素晴らしかったです。私たちは、AだからB、BだからCと1つずつ結論づけて考えていく癖がありましたが、オージス総研の方法はまったく違うものでした。調査で得られた事象や気づきは、1つずつ解決することなく矛盾もある状態で、ありのままの情報をすべて付箋に書き出し、考えていく方法でした。あまりに情報量が多く、自分たちだけではとても整理しきれなかったと思います。そんな中、ワークショップでは的確に全体を導いてくださり、とても助かりました。

とはいえ、「これ、どうやって終着するんだろう?このままで大丈夫?ちゃんと結論は出る?」と、ワークショップ進行中にモヤモヤ、不安があったのも事実です。(笑)

インタビュアー:

弊社では、行動観察で得られたありのままの事実を、既存の枠組みで整理・分類せず、新しい軸の発見につながるように取り扱うことを大切にしています。これまでとは大きく異なる情報処理となるため、ハードな面もありますよね。不安は払拭されましたか?きっかけなどあれば教えてください。

インタビュアー: その時の感覚について、具体的にお教えください。

新堂様: 「A→B→C→Dと順を追ってEの答えが導かれたのではなく、ABCDという事実がある中で、すべての要素を通して答えのEが存在する」といった感覚です。

映画で例えるなら、すべての伏線が回収されたわけではなく、一部分だけが回収されて答えが出たので、残りの伏線はどこにいった?という状態ですが、生活者を理解するのにはすべての伏線に目を向ける必要はないということです。伏線は回収しない、それでも結果として得られたインサイトは映画全体を通した結論としてまとまっている、そのような感覚でした。

すべての事象が、何もかもきれいにつながっているわけではない。でも、人間って、生活者ってそういうものなのだと実感しました。それが、この行動観察の良さであり、学ばせていただいたところになります。

インタビュアー: 新しい軸を見つけるためのアブダクション※をまさに実感されたということですね。

新堂様、江原様: はい。机上の空論ではなく、実際に見て、体験して初めて実感することができました。

※アブダクション(仮説的推論): ある驚くべき現象の観察から出発し、その現象がなぜ起こったかについて、何らかの可能な説明を与えてくれる「説明仮説」を考え出す方法。演繹法や帰納法に続く、第三の推論方法であり、新しい発見や価値創造につながる重要なアプローチの1つ。

3. プロジェクト成果について

インタビュアー: 今回のプロジェクトを通して得られた成果をお聞かせいただけますか。

江原様: 参加メンバーは、それぞれ部門が異なり、ライフステージや趣味、志向もバラバラでしたが、全員が同じ「人」を見たからこそ、目線を合わせた上でフラットに意見交換ができました。誰か一人だけが情報を深く知っていて、それを他のメンバーに共有するという形ではなく、全員が同じプロセスを体験したからこそ、共通認識が自然と生まれました。その上で、「こんな人に、こんな価値を提供していきたい」「このようなお客様の生活を豊かにしていきたい」という対話や合意形成がスムーズに進んだことが、大きなポイントでした。

普段の業務では、部門ごとに研究、マーケティングなど役割が分かれているので、1つのモノをつくるプロセスで橋渡し的なコミュニケーションを行う際には、自身にボールが回ってきた時に「なぜこんな形になっているんだろう?」と確認に時間をかける場面も少なくないです。そのため、はじめからプロセスを全員で共有し、共通認識をもって進めてこられたこと自体、プロジェクトにおける大きな成果だった思います。

新堂様: 今回、行動観察調査の一番の目的はインサイトの発見でしたので、それをきちんと見つけられたことが何よりの成果でした。

個人的に大きな学びだったのは、従来は「バックキャスト」「フォアキャスト」のようなフロー型の思考で物事を考えていましたが、 生活者理解のプロセスを通し、まず目の前の「事象」があって、その事象の背後に「インサイト」が潜んでいる、という発想を得たことです。いまだに自分の思考は従来型に引っ張られがちですが、インサイトを見つけるためには、この思考に切り替えていく必要があると感じています。

開発側にいると「先にインサイトがあるはずだから、それを探しに行こう」となりがちで、実際そうなってしまっていることも多いのですが、人となりや、日々の生活から話を拾っていくことが、実はインサイトを見つける上で重要だと分かりました。

江原様: 1つの事象には必ずその裏側がある。「なぜそうなっているのか」と背景を考える癖がつきました。

たとえば、紙面で「●%」といったデータが提示された時も、その数値の背後には「こういうことが起きているのかもしれない」「こうした理由があるのかもしれない」と想像するようになりました。

定量調査などで数字を見ていると、表面上の結果ばかりに意識が偏りがちで、一人ひとりの姿が見えにくくなってしまいます。ですが、そうした数字はすべて、一人ひとりの生活者によって構成されているものなので、数字の"裏側"にある人の行動や気持ちに目を向ける意識が大切だと、改めて実感しました。

4. 今後の展望

インタビュアー: プロジェクト終了後の社内でのご活動や、今後の展望についてお聞かせください。

新堂様: プロジェクト終了後、社内で報告会をしました。発見したインサイトの発表に加え、「行動観察とはどういうものか」についても重点的に共有しました。

今後は、社内に対して行動観察のアプローチの良さを伝えて、他のテーマにも使えるように展開していきたいと考えています。ただこれは、頭で考えてできるようになるものではなくて、実際に体感することで初めて理解できる、1つのスキルだと思います。言葉で伝えるには難しい部分はありますが、今後、調査を進める際の選択肢の1つとして、行動観察をあげられることは大きな成果ですし、この手法が自分たちの中にしっかりと身についたことは、会社にとっても1つの資産だと思います。現状、今回のプロジェクトで得たものは、様々な形で活用させていただいております。この先のステップとして、商品開発につなげていきたいです。

また、オージス総研の「生活者」という言葉がいいなと思っています。私たちは「お客様目線」と言っていますが、お客様と生活者ではニュアンスが異なりますよね。商品を使ってくださっている人=お客様そのものを観察するのではなく、そもそもの人となり=生活者を観察する。商品はあくまでも生活の一部で、生活にとって必要であれば使ってもらえる。だからこそ、「生活者」を観察していく必要があるということが大きな気づきでした。

アース製薬は、2025年8月で100周年を迎えました。これからも、お客様-生活者-に寄り添った商品をつくり続けていきたいと思っています。

インタビュアー: 具体的なエピソードと共に、貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

(インタビュー: 2025年6月11日実施、インタビュアー: 弊社ソリューション開発本部 黒木 美和)

2025年9月26日公開

※この記事に掲載されている内容、所属情報(会社名・部署名)は公開当時のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

行動観察についてのご紹介資料

学べること

(1)行動観察のご紹介

(2)プロジェクトの進め方

(3)行動観察のプロジェクト事例