毎回、身近にあるモノや出来事など、簡単な【お題】を出題し、皆さまにモデリングをしていただいています。お題の次の記事で、皆さまの回答モデルの中から2、3個取り上げて、コメントを付けながら紹介しています。今回の第7回は、前回の「モデ筋エクササイズ」で出題した問題の回答編です。編集員からも考えた回答例を提示しています。モデルに完璧な正しさというのはないと思っているので、モデリングした人の意図とモデルが合っているか、よりよいモデルにするにはどうしたらよいかをワイワイ発信できれば幸いです。

いつもだと前回の問題をもう一度確認しておくところですが、今回はモデリングカフェ初の「複数問題」だったため、1問ずつ、問題・皆さんの回答確認・回答例の順に進めていきます。

目次

問1 これな~んだ?

問1のおさらい

モデルで表現したものが何かをお答えください。

編集員コメント

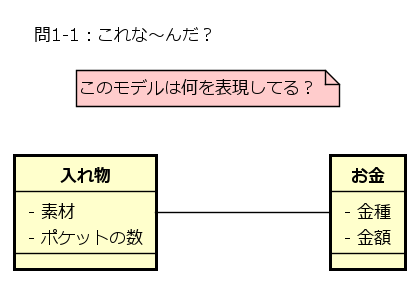

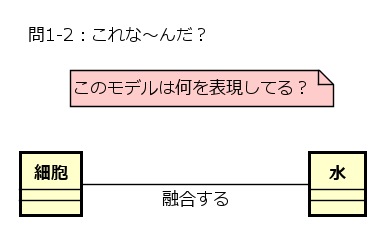

モデ筋エクササイズの第1問はモデルを使ったクイズ形式の問題でした。連想ゲームのようなもので、問1-1は属性が、問1-2は関連名がヒントになっています。

問1-1の回答と理由

読者回答:ラズナー様

財布:お金を入れるものなので。また、ポケットの数を属性にもつことから、財布をイメージしました。

編集員コメント

問1-1は、他の回答者も全員が正答していました。単に関連性で瞬時に気が付く人から、属性を見た上で逆に素材やポケットの数が様々な「入れ物」から考えるなど、深く読み取ってくれた読者もいました。意図する正答は、みなさんが気付かれたとおり、「財布」でした。

問1-2のおさらい

モデルで表現したものが何かをお答えください。

問1-2の回答と理由

読者回答:Oosaki様

生物:水と細胞は生命維持に不可欠であるため

編集員コメント

問1-2は、誰も意図する正答は答えてもらえなかった問題作になりました。その中でOosaki様の「生物」というのは正答に近かった一方で、生命維持に必要という理由はモデルの形から離れてしまうという意味で△とさせてください。

意図する正答は、「ミャクミャク」でした。公式の説明が「細胞と水がひとつになったことで生まれた、ふしぎな生き物」とのことだったので、編集員が脊髄反射で書いたモデルでしたが、「ひとつになった」を「融合する」とユビキタスを崩してしまったことが認識性と検索性を下げてしまったのかもしれません。

問2 これってどういうこと?

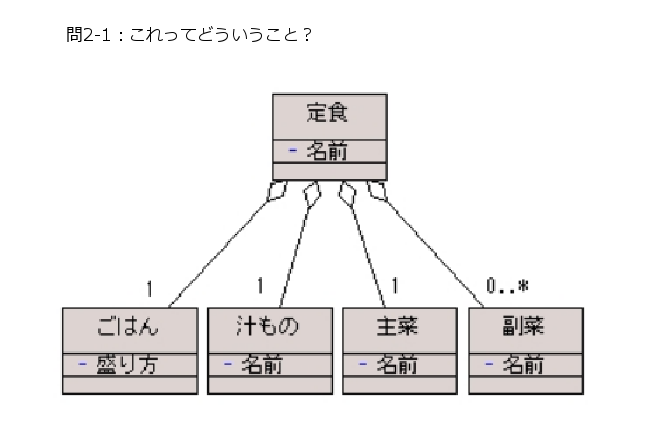

問2-1のおさらい

モデルで一番表現したかったことは何だと思うかを選択肢から選んでください。

モデルで一番表現したかったことは何か、以下から選んでください。

- 単品の組み合わせで定食の料金が決定する

- ごはんに汁もの、主菜と区別できれば、それは定食である

- 見て分かる構造をわかりやすく表現した

- 食堂などで、あらかじめいくつかの料理の組み合わせを決めてある献立である

- その他(回答者による自由記述)

読者回答:阿部様

回答:5. その他

理由: 定食の構造・ルールを定義したかった。このモデルで一番気になったのが副菜の多重度が0..*である点でした。副菜がないこともあるが、1つ以上でもよいことになっています。これは例えば季節の1品を追加し競合の飲食店に差別化を図ったり、材料費が高騰のときは副菜をつけない選択もできます。明確に定食の構造・ルールを定義しておけば献立も立てやすいし、従業員の教育もわかりやすいですし、ビジネス戦略と絡めやすいと思いました。

編集員コメント

まず、この問題は「完成したモデルから意図を読みとる」というテーマからの出題でした。選択肢は不正解はなく、皆さまがどれが一番良いと思ったのか、その理由は何かを表現することを頑張って欲しいという意図でした。

阿部様はモデルを深く考察され、それを丁寧に表現されていることに感銘を受けました。多重度は何気ない情報のように捉えられがちですが、「1」であったり「0」もあり得るのか?と考えることが重要になります。

選択肢に不正解はないので、どれを選択してもモデル上から読み取れる形にしていました。阿部様の着目した「構造」の面から「多重度」で見てみると、定食として生まれる(認識される)時には「ごはん」や「主菜」、「汁もの」が必須(「1」の制約)になっており、副菜は「0..*」なので付いていない場合もあれば、制約なく付いてくる場合ものある(本当か?)というモデルでした。

もっと知りたいと思った方は、過去のモデリングカフェのお題「定食をモデリングする」を見てください。

※ページとしては「伝言メモをモデリングする」になっていますが、内容はその前のお題の「定食をモデリングする」の回答編となっています。

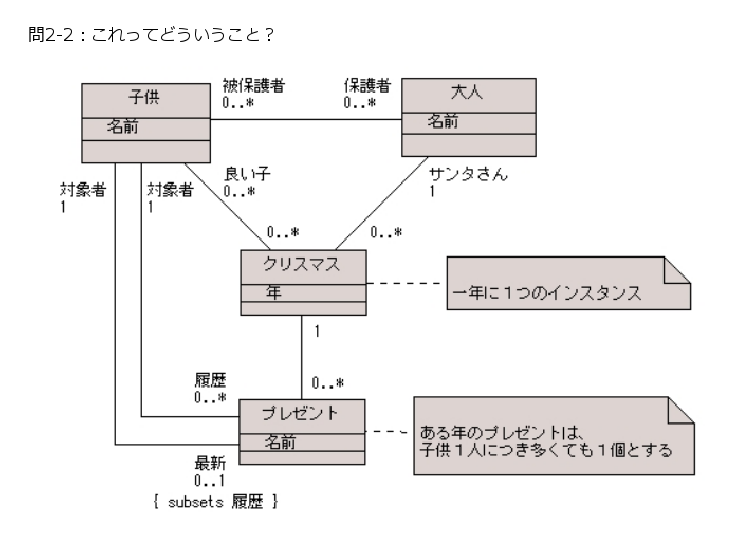

問2-2のおさらい

モデルで一番表現したかったことは何だと思うかを選択肢から選んでください。

モデルで一番表現したかったことは何か、以下から選んでください。

- クリスマスには良い子しかいない

- プレゼントは一つなので組み合わせ商品(ままごとセット)の方が有利(?)

- サンタクロースは現実にはいない(単なる役割)

- 過去のプレゼントを子供は覚えており、同じプレゼントは怒られる

- その他(回答者による自由記述)

読者回答:阿部様

回答:5. その他

理由: 子供のクリスマスは思い出として記憶に残ることを表現した。 クラス図で目を引くのが子供とプレゼントの関連(履歴・最新の関連端)でした。 子供はもらったプレゼントを記憶し履歴の一部とします(これが思い出のようだと思いました)。 ある年には子供が良い子認定されずにクリスマスと関連を結べずにプレゼントがないこともあるかもしれません。 そういうことも含めて表現したかったモデルなのかなと思いました。

編集員コメント

再び阿部様の回答を採用させていただきました。他の回答者も「プレゼント」に言及する回答が多かったです。その中で阿部様は「関連端名」に着目し、「最新」や「履歴」、「良い子」という所に着目され、選択肢としては「1」「4」あたりの複合で見てもらったのかなと思います。

このモデルのお題は実は「サンタクロース」なのです。なので、みなさんが着目したプレゼントよりもクリスマスでは「大人」が「サンタさん」の役割を演じ、「良い子」には「プレゼント」が渡されるというモデルでした。

余談ですが、この回答編を作るにあたり、編集者の間でも「良い子」や「被保護者」と「保護者」の間の関係から「0..*」の場合に家庭事情や「良い子にしないとサンタが来ない」という大人の主張が見え隠れしていると白熱しました。

もっと知りたいと思った方は、過去のモデリングカフェのお題「サンタクロースをモデリングする」を見てください。

※ページとしては「ひな壇をモデリングする」になっていますが、内容はその前のお題の「サンタクロースをモデリングする」の回答編となっています。

問3 空欄を埋めてクラス図を完成させよう!

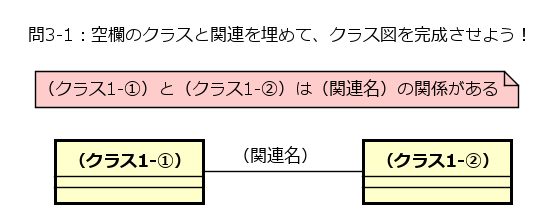

問3-1のおさらい

モデルの空欄を埋めてモデルを完成させてください。

回答方法は「空欄」に当てはめた言葉と「何のモデル」と考えたか、その「理由」お答えください。 空欄に何を当てはめるかによって、答えが無数にある自由度の高い問題なので自由に考えてみてください。

読者回答:いちごとビール様

回答:2-①は「夫」、2-②は「妻」、関連名は「夫婦」

編集員コメント

意外と自由だと多くの方が何を当てはめればいいのか?と悩み始めてしまった中、いちごとビール様の回答がシンプルで良いと思い、採用させていただきました。

「関連名」に何を書くといいのか?何の関係なのか?を考えるのはモデリングの醍醐味というか、一番美味しいところだと私は思っています。人間の基本能力として、シンプルに「関係がある」と分かっていても、それは何の関係なのか言語化するのはなかなか難しいのです。ここにシンプルで関係者が「ピン」とくる言葉を当てはめられると生き生きとしたモデルになります。

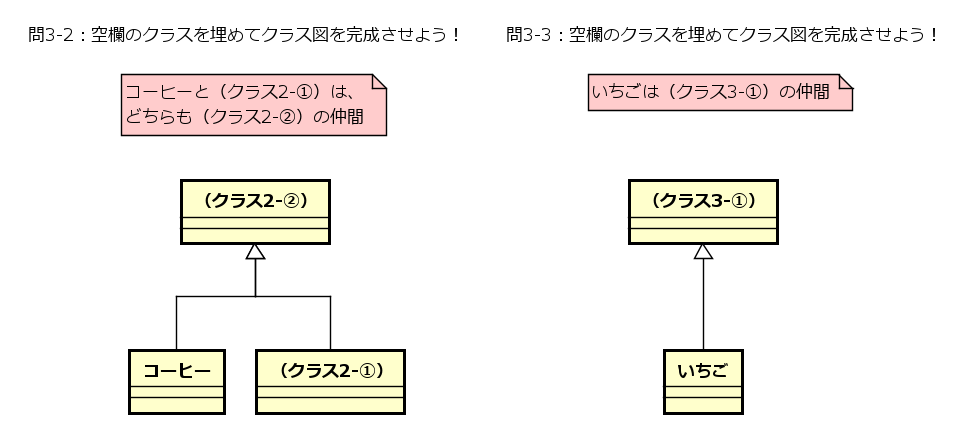

問3-2、問3-3のおさらい

モデルの空欄を埋めてモデルを完成させてください。

回答方法は「空欄」に当てはめた言葉と「何のモデル」と考えたか、その「理由」お答えください。 空欄に何を当てはめるかによって、答えが無数にある自由度の高い問題なので自由に考えてみてください。

読者回答:Oosaki様

3-2回答:2-①は「紅茶」、2-②は「ドリンク」

理由:コーヒーとis-aの関係になっていることから飲み物であると考えたため。

3-3回答:3-①「果実的野菜」

理由:農林水産省の統計調査で野菜と扱われており、果物のように食べられることから上記の名称でも呼ばれているため。

編集員コメント

問3-1とは違い「継承」関係での制約が入った穴埋め問題です。問3-2は何かの共通性を見出しつつ「コーヒー」の仲間を答える問題で、問3-3は「いちご」から何を抽象化して抜き出すのかを考える問題でした。

Oosaki様は答えて欲しい答えをまさに答えていただきました。「コーヒー」から「ドリンク(もしくは、理由にある通り「飲み物」)」を継承関係が「is-a」の関係であるから考えて、「いちご」は、よく議論される「果物か?野菜か?」も含めて、どのドメインから見るかで変わってくる(果物が間違いなわけではない)問題から「果実的野菜」という言葉で空欄を考えていだたきました。

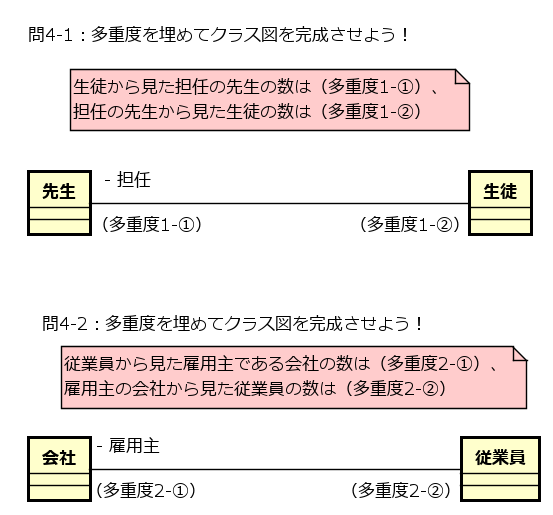

問4 多重度を埋めてクラス図を完成させよう!

空欄になっている多重度をお答えください。

回答方法は「多重度」と、そのように考えた「理由」をお答えください。 多重度は「1」「0..1」「0..*」「1..*」から選んでお答えください。

多重度の意味は以下の通りになります。

- 1:1つのみある

- 0..1:無い場合や、1つのみある場合がある

- 0..*:無い場合や、複数ある場合がある

- 1..*:1以上ある

読者回答:中川様

問4-2回答:

多重度:多重度2-①は「1..*」、多重度2-②は「0..*」

理由:従業員から見た雇用主である会社の数は、「従業員」である以上1つ以上の会社に所属することが想定される。

また副業等で複数の会社に所属することもありえる。

さらに雇用主の会社から見た従業員の数は、社長のみの従業員がいない会社もある。

編集員コメント

問4-1は皆さんが悩まれたようで、多重度とその理由が合わなかったり、抜け漏れた関係性があると思ったので、正答者なし、とさせていただきます。

いじわるや重箱の隅のような印象がある人がいるかもしれませんが「多重度1-①:1」「多重度1-②:0..*」が編集員が考えた答えでした。まず、先生側には「関連端名:担任」とロールを指定していることから「1」(副担任や補助教員は別ロール)としてます。「先生」から見た「生徒」は担任ならクラスの生徒がいると思いますが、それ以外の先生は生徒を受け持っていない方もいるはずです。なので「0..*」としました。いかがでしょうか。

問4-2の回答は半数の方が正解しており、回答としては中川様の回答を選びました。多重度を考える時にはオブジェクト図を書いて、様々なシチュエーションでこのモデルがどのように成り立つのかを考えると、おのずと多重度も見えてきます。

シチュエーションを考える時には「会社」と「従業員」が、例えば「会社」のライフサイクル(起業されてから廃業するまで)を考えると様々な変化が起きると思います。今回、中川様はさらに従業員の副業を想定し、現代の多種多様な働き方に触れている点が良いなと思いました。

5.プレゼント企画

今回、株式会社チェンジビジョン様のご厚意で、投稿者の中から優秀なモデル回答読者に「astah*の1年間のライセンス提供」をいただいています。

ライセンスの提供は、ちゃんとライセンス登録し、チェンジビジョン社からのメールで情報を受け取ることが条件とはなります。

今回のプレゼント当選者は、下記の方になりました(パチパチ)。

プレゼント当選者

- Oosaki様

後程、ご連絡いたしますので、楽しみにお待ちください。

6.さいごに

問題の出題から回答編の公開まで時間が空いてしまい、申し訳ありませんでした。

問題数を多くしたことで投稿者の皆さんの考える量も増え、その分、編集側でも一つひとつの回答をじっくり拝見し、ゆめみ様と一緒に検討を重ねていたため、公開までに時間がかかってしまいました。

とはいえ、その過程で「自分たちの想定していた答えは本当に正しいのか?」と改めて考えさせられることも多く、まさにモデリングの奥深さを感じる機会になりました。

今回、初めて企業間でコラボレーションして行ったモデリングカフェ「Square」の企画でした。普段とは異なる視点や知識、経験を持つ方々との対話を通して、多くの学びがありました。

今後も編集員だけで閉じず、さまざまな方や企業との交流を通じて、新しい発見や気づきを広げていきたいと思います。ぜひ、皆さまからのお声掛けをお待ちしています。