コード開発に最適な生成AIとは。コーディング特化型と汎用型を徹底比較

企業の開発現場では、限られたリソースの中で、効率化と品質向上をどう実現するかが大きな課題です。

「コーディング業務を効率化し、クリエイティブな業務に多くの時間を使えるようにしたい」、「コードの品質を高めてバグの発生率を低下させることで、デリバリー速度を向上させたい」など悩みをお持ちではないでしょうか。

それらの問題を解決すべく、生成AIが注目されています。

本記事では、プログラミング開発者向けに提供されているGitHub Copilotなどの「コーディング特化型AI」と、OpenAIのChatGPTやGoogleのGeminiなど多くのユーザーに向けた「汎用型AI」を比較、解説します。

汎用型AIでは、セキュリティー性の高いBiz-AIナビがおすすめです。AIを活用して、開発をスムーズに進めましょう。

生成AIの仕組み

生成AIは、大量のテキストやプログラムコードを学習することで、人間の言葉や意図を理解し、自然な形で回答やコードを生成する仕組みを持っています。ユーザーのリクエスト入力(プロンプト)を受け取り、「この内容には、過去のデータからどのような応答が最適か」を予測して出力します。

仕組みとしては、まず入力された文章をAI(人工知能)が理解し、そこに含まれるキーワードや文脈をもとに、学習済みデータから最適な出力パターンを探します。次に、もっとも可能性が高い単語やコードの組み合わせを、少しずつ生成していきます。まるで"次に来る言葉を一語ずつ予測しながら話している"イメージです。

また、近年の生成AIは「前後の会話」や「プロジェクト内のコードの流れ」まで把握できるため、「さっきのコードの変数名を変更して」といった指示にも対応可能です。こうした文脈理解により、AIは状況に応じた柔軟な提案ができるようになっています。

ただし、AIは"正解"をしっているわけではなく、あくまで「よくあるパターン」を予測して出力しているにすぎません。そのため、出力されたコードは常に人間の確認と判断が必要です。うまく活用することで、開発者の思考を支え、作業効率を大きく高めるツールとなるでしょう。

■生成AIの情報処理の流れ

①インプットの理解(言語の意味解析)

②学習データとの照合(知識の検索)

③最適な出力の構築(トークンの生成)

④ユーザーの意図に沿った調整(文脈最適化)

コーディング特化型AIでできること

javaやC++など、さまざまなプログラミング言語に対応し、コーディングをアシスタントしてくれるツールがコーディング特化型AIです。

自然言語で書かれた「○○の機能を実装したい」といった曖昧な指示からでも、目的に合ったコードを自動生成できるようになっています。従来は手作業で行っていたコーディング作業の一部をAIが肩代わりすることで、コーディングスピードや生産性を高めると期待されます。

その代表例がGitHub Copilotで、開発者が書いたコードやコメントをもとに、続きとして最適なコードを自動補完したり、エラー検出をしたりと、ソフトウェア開発に貢献しています。また、ChatGPTのような汎用的なAIも、与えられた命令文(プロンプト)を理解し、目的に沿ったコーディングをすることができます。

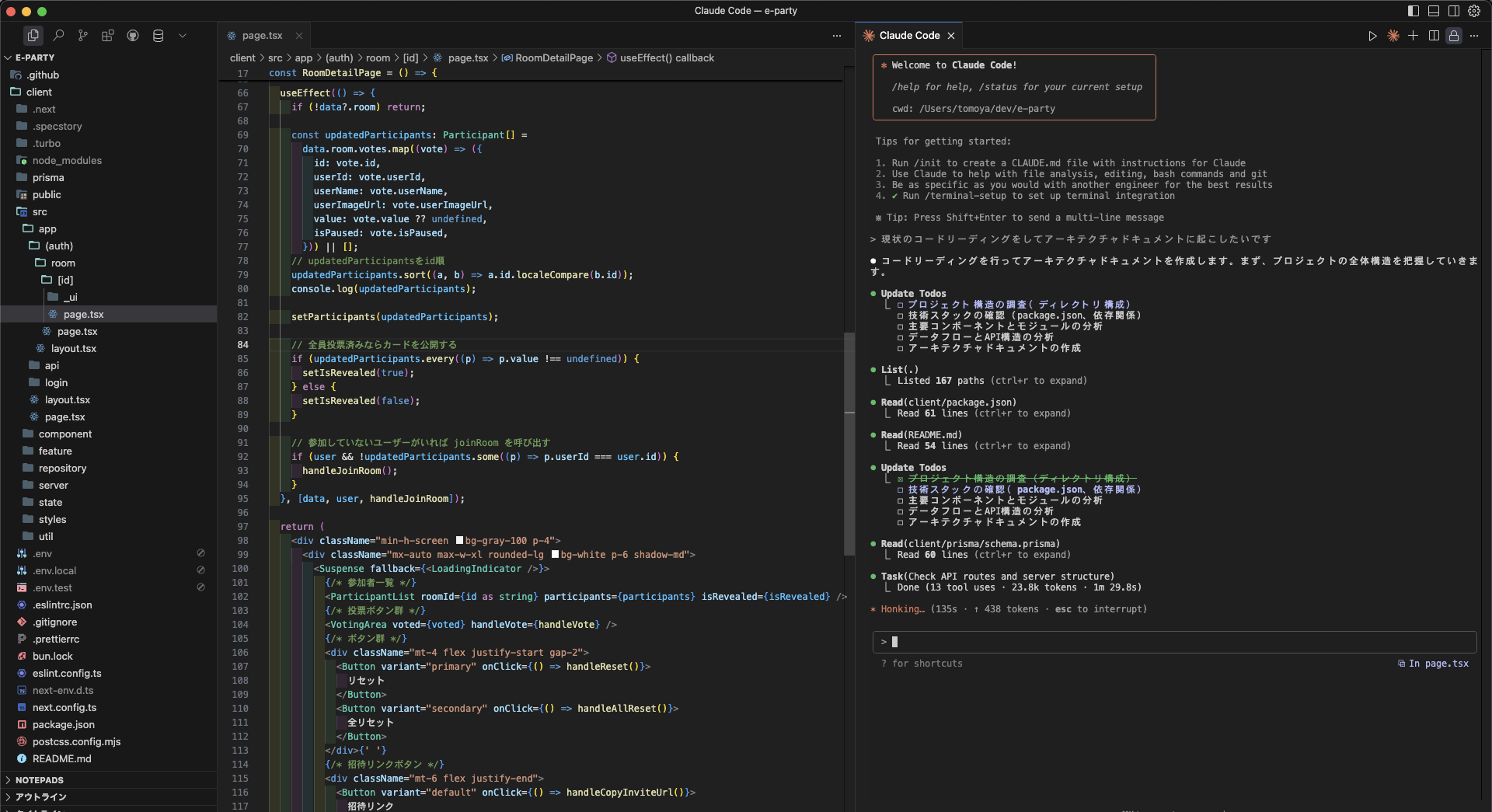

Claude Code(外部リンク)による回答

汎用型AIはコーディングにも使えるの?

汎用型AIとは、アイデア出しや文章作成など多様な用途に対応できるAIで、ChatGPTやGemini、Claudeが代表的です。自然言語の質問に対して、文章やプログラムを生成する能力があり、プロンプト次第でさまざまなタスクに対応します。コーディングに特化していないものの、コードの生成・修正や、ロジックの説明、エラーの原因分析などもこなします。

開発者の業務はコーディング以外にもさまざまです。たとえば、コードレビューのドラフト作成や、要件定義書の整理、エラーログの原因推測といった業務です。こうした業務で汎用型AIを活用することで、レビューや会議準備にかける時間が短縮され、チーム全体の生産性が底上げされます。

Biz-AIナビ操作画面

コーディング特化型と汎用型を比較

コーディング特化型と汎用型には、それぞれ得意な領域があります。

コーディング特化型は、JavaScriptやPythonなど特定の言語との相性が良く、IDEと連携させてリアルタイムでコードを補完できる点が強みです。一方で、ドキュメントの生成はあまり得意ではありません。

一方、汎用型は、コードの生成に加えて、要件定義書の作成、資料の整理、レビューコメントの草案など、開発以外のタスクにも広く対応できます。ブラウザで簡単に使える手軽さや、柔軟な応用力も魅力です。

ChatGPTをはじめとする汎用型AIも、大規模言語モデル(LLM)を採用しており、コーディングだけでなく設計支援や文書作成など、高度な業務にも対応できる柔軟性を備えています。

もし「日々のコーディング作業をとにかく効率化したい」のであればコーディング特化型を、「業務全体を幅広くカバーしたい」「チームで柔軟に活用したい」という目的があるなら、汎用型AIのほうが適しているでしょう。

| 項目 | コーディング専用AI | 汎用AI |

|---|---|---|

| コーディング補完 | ◎ 高精度 | ○ 十分実用的 |

| 開発環境連携 | ◎ IDE連携が前提 | △ 手動のコピペが基本 |

| コスパ・導入しやすさ | △ ライセンスコストや環境整備が必要 | ◎ ブラウザで簡単に導入可能 |

| 柔軟性・応用範囲 | △ コーディングに特化 | ◎ 業務全体に応用可能 |

| ドキュメント・要件作成 | △ 不得意 | ◎ 得意 |

| 社内展開のしやすさ | △ 教育や設定に時間がかかる | ◎ 小規模からスモールスタート可能 |

コーディング特化型と汎用型の具体的な活用例

具体的な活用シーンを、Webアプリケーションを作成する場合を想定して、ご紹介します。

Webアプリケーションをゼロから構築する際、生成AIは開発プロセスのあらゆる段階で活用できます。ただし、その効果を最大限に引き出すためには、「どのフェーズでどのAIを使うか」の見極めが重要です。コーディング特化型と汎用型のそれぞれの特性を理解し、目的に応じて使い分けることで、開発スピードと品質の両立が実現できるでしょう。

①要件定義・プロジェクト計画・設計

プロジェクトが始まったばかりの段階では、要件定義や技術選定、設計の方向性を決める場面が多くなります。このような初期フェーズでは、ChatGPTのような汎用型が有効です。たとえば、「この要件を満たすにはどんな技術スタックが適しているか?」といった相談や、REST APIとGraphQLの比較など、意思決定をサポートしてくれます。また、非エンジニアとのコミュニケーションや、資料作成の効率化といった場面でも役立ちます。抽象的な問いや多面的な視点が求められるタイミングにおいて、汎用型AIの柔軟な応答力は強力な武器になります。

②実装・テスト・デプロイ

設計が固まり、いよいよ実装フェーズに入ると、今度はコーディング特化型の出番です。たとえば、GitHub Copilotは、IDE内で現在記述中のコードに応じて、自動的に次の処理や関数全体を提案してくれます。ログイン画面のバリデーション処理や、API通信周りの定型処理など、何度も書くようなコードは一瞬で補完され、開発者はよりクリエイティブな部分に時間を割くことができます。また、ファイル構造や変数のスコープも把握して提案を行ってくれるため、手を動かす作業が劇的に軽減されます。

とはいえ、実装中にも設計の見直しや、より良い命名ルールの検討、コードの意図をチームメンバーに伝える必要が出てきます。そうした場面では再び汎用型を活用することで、技術的背景の言語化や、コードレビューの補助を担ってもらうことができます。

さらに、アプリが完成に近づき、テストやデプロイ作業に入る頃には、テストケースの生成やCI/CDの構成に関しても両タイプのAIが支援してくれます。コーディング特化型AIはユニットテストのひな形を素早く生成し、汎用型AIはそのテスト内容の網羅性や改善点をレビューするなど、役割を補完し合う形で活用が可能です。

③保守・運用

アプリやシステムのリリース後、もっとも時間を取られるのが保守・運用フェーズです。障害対応やログ分析、仕様変更への対応など、地道で緻密な作業が続きますが、ここでもAIは強力なサポーターになります。

たとえば、過去の障害対応ログや問い合わせ履歴と汎用型AIを連携させると、似たようなケースを検索し、素早く解決策を導き出せます。これにより、ナレッジの属人化を防ぎ、保守チームのスキル底上げにも繋がります。

このように、Webアプリケーション開発のプロセス全体を通して、生成AIは活用できるでしょう。

【実体験】現場ではどう使っている?コーディングの質は変わったか

弊社でも、数名の開発者はCopilotを導入したことがあります。

実際の活用シーン:React開発での劇的な効率化

あるサイトのフロントエンド開発プロジェクトで、一覧画面のコンポーネントを作成する際の事例です。ReactではUIを独立したコンポーネントに分割して開発できる強みがありますが、同じようなパターンのコードを繰り返し書く必要があり、実装する際の工数の負荷が懸念されていました。

そのためCopilotを導入することで以下のように開発工数が改善されました。

従来の開発フロー(約2時間):

●コンポーネントの基本構造を手書き

●フィルタリング機能の実装

●ページネーション処理の追加

●エラーハンドリングの実装

GitHub Copilot活用後(約30分):

●コメントを書くだけで、Copilotが適切なコードを提案

●商品一覧を表示するReactコンポーネントを作成

●フィルタリング、ソート、ページネーション機能付き

このようにコードの補完や定型処理の生成には非常に便利でしたが、一方で「なぜこのコードが生成されたのか」「どこまで信頼していいのか」といった懸念も多く聞かれました。Reactの開発に限らずCopilotで適切なコード実装を行うためには、事前に正しい知識を持った開発者がコメントを書きコード生成を行ったり、生成されたコードにパフォーマンス問題がないか判断する必要があるためです。

そんな中、チーム内でもっとも使用頻度が高かったのは、実は汎用型AIでした。仕様の確認、エラーの原因調査、レビューコメントの草案など、汎用AIが活躍する場面は想像以上に広く、チームのコミュニケーションや理解の助けになっています。

また、情報漏洩の危険から、Biz-AIナビを使っています。セキュリティー性が高く、安心して生成AIを使えています。

また、Copilotなどの専用AIは、開発者自身にある程度の知識がないと逆に品質が下がるケースもあるため、導入後のサポートや社内トレーニングが欠かせません。その点、汎用AIは文脈を読みながら会話形式で説明してくれるため、新人にも使いやすいという声が多いです。

生成AI導入時の注意点

生成AIは非常に便利なツールですが、導入にあたっては注意すべき点も多くあります。特に現場を管理するマネージャーにとっては、「AIを使えば楽になる」だけで済まされない、慎重な判断が求められます。

①AIによるコーディングは、正しいとは限らない

あくまで学習したデータをベースに予測しているだけなので、実際の業務要件やシステムの設計方針とズレているケースもあります。したがって、AIにすべてを依存して開発を行うことはリスクとなります。最終的な判断や修正は人が責任を持つことが欠かせません。

②コーディングスキルが育ちにくくなる可能性

AIに頼りすぎて、コーディングスキルが育ちにくくなる可能性があります。特に初心者エンジニアは、今までのコーディング経験が少ないため、AIが生成したコードの脆弱性や欠陥に気づきにくいでしょう。

また管理者にとっては、初心者エンジニアが十分に理解していないコードをレビューする場面があるかもしれません。その場合、確認に時間がかかり、対応の手間が増えてしまうでしょう。導入時には、どのように使うかのルール決めが必要になります。

③情報セキュリティー性

データの扱いにも十分注意が必要です。生成AIに社内コードや顧客データを入力する場合、その情報がどのように取り扱われるか、外部に送信される可能性がないかなどを事前に確認する必要があります。特に、開発中の未発表機能などの機密情報を取り扱う際には、セキュリティー脆弱性がないよう、十分に管理しなければなりません。

④マネジメントの見直し

AIの導入により、チームの役割や働き方、評価の基準にまで影響する可能性があります。コーディングの時間が短縮されることで、設計やレビューなど別の領域に時間を使えるようになり、それに応じたマネジメントや評価軸も見直す必要が出てくるかもしれません。

⑤著作権侵害のリスク

生成AIを業務で使用する際には、著作権の問題にも注意が必要です。AIが生成物には、学習元と酷似した内容が含まれていることがあります。生成されたコードが第三者の著作物に抵触していないかを確認する必要があります。

万が一のリスクを減らすためにも、「AIが出力したコードは必ず人の目でレビューする」「導入時に使用ガイドラインを整備する」といった体制づくりが必要です。

今後の展望

これからの開発現場では、AIを「便利な道具」として扱うのではなく、「人と協働するパートナー」としてどう使いこなすかが問われていきます。現場の知識やナレッジを共有しながらAIを活用し、同時に人間側の技術力も高めていくことが理想です。今後は、さらに高度なAIモデルが登場し、開発現場への搭載が進むことで、より精密かつ柔軟な支援が実現されるでしょう。

まとめ 開発者には汎用型AIがおすすめ!

AIの導入目的が「コーディング効率の向上」だけにとどまらないのであれば、汎用型AIの導入メリットが大きいでしょう。企画書の作成、議事録の要約、業務マニュアルのたたき台作成など、開発以外の工程にも有効です。

もちろん、コーディング特化型AIも十分に実用的ですが、必ずしもコーディングが完璧とは限りません。むしろ導入しやすく、柔軟に応用できる汎用AIこそが、今後のIT部門にとって重要なツールになるでしょう。最近では、セキュリティー設定やチーム用のプロンプトテンプレートも整備されてきており、企業でも安心して活用しやすくなってきています。

企業向け汎用型AI Biz-AIナビのご紹介

学べること

●特徴

①ファイル取り込み機能

②テンプレート機能

③FAQ機能

④安心のセキュリティ

●活用事例

RAGを備えているので、貴社の障害対応ログや問い合わせ履歴との連携が可能です。

弊社のエンジニアも使用しております。

2025年7月8日公開

※この記事に掲載されている内容、および製品仕様、所属情報(会社名・部署名)は公開当時のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

関連サービス

-

Biz-AIナビ®

Biz-AIナビ®

簡単かつ安心・安全に業務活用できる「貴社独自の生成AI」により、あらゆる社内業務の効率化を実現します。