サーバー監視とは?目的やツールの選び方、自動化について解説

企業サイトやECサイト、顧客管理や請求処理などのシステムを運用するにはサーバーが欠かせません。そのサーバーを安定稼働するためにはサーバー監視が重要になります。

この記事ではサーバー監視の種類や目的、監視項目、サーバー監視ツールの選び方についてご紹介しています。

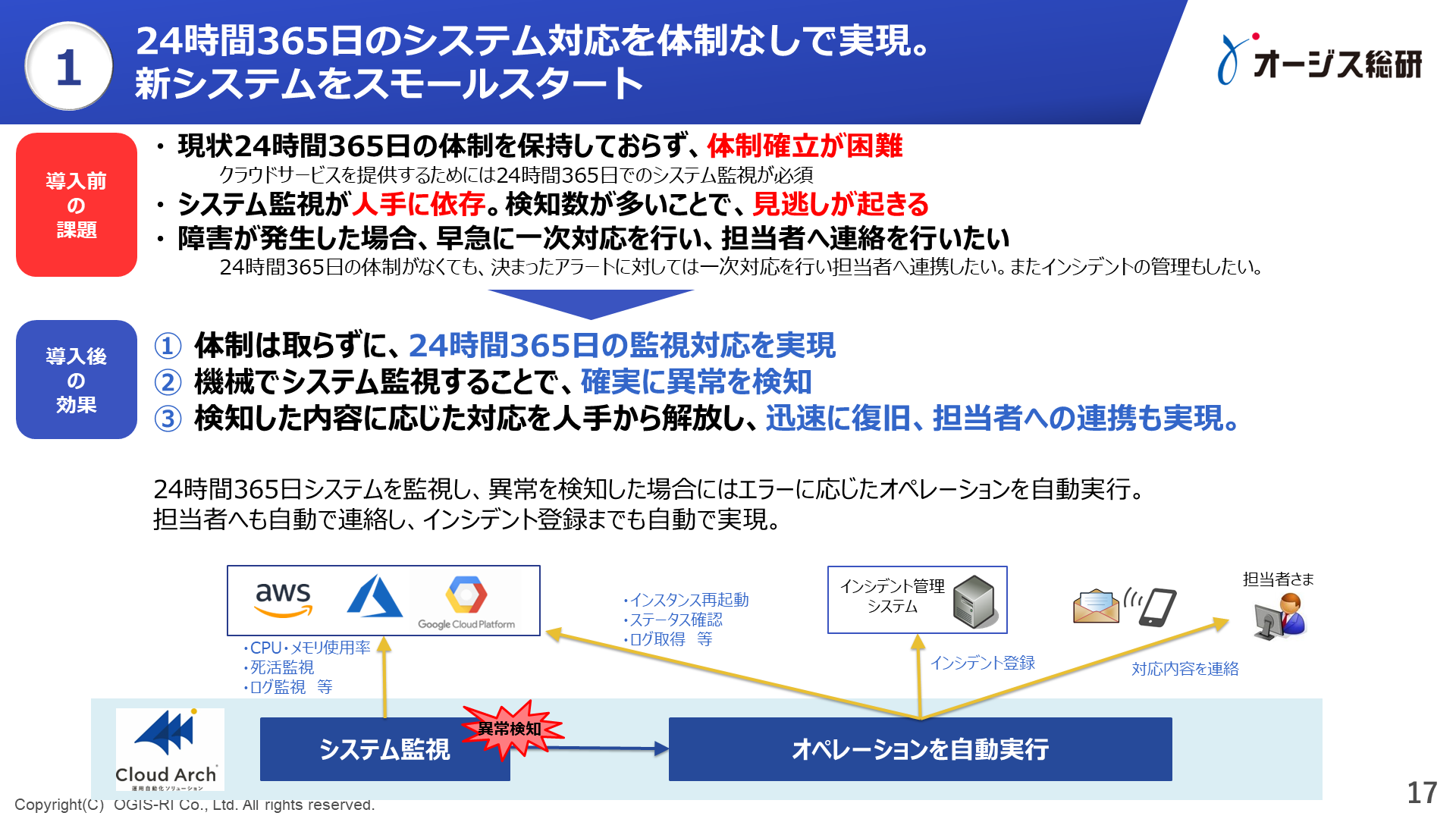

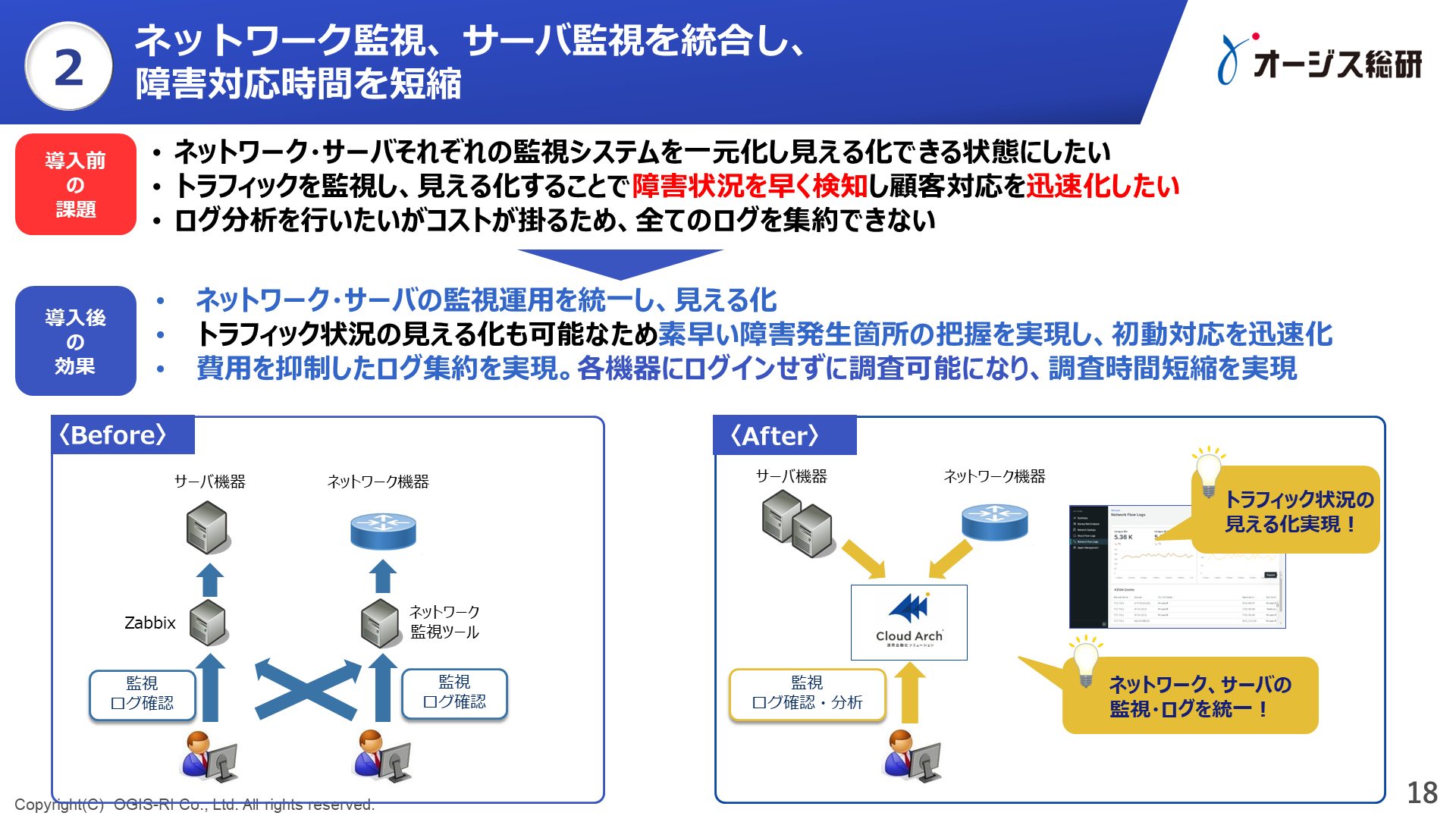

サーバー監視ツールの「自動化・効率化」に関する2つの活用事例

サーバー監視の自動化や効率化を実現する方法と2つの成功事例をご紹介した資料がダウンロードできます。どんなツールをどのように使って自動化・効率化を実現したのか?を学ぶことができます。

どのようにしてサーバー監視業務を自動化・効率化するのか、どんな事例があるのか?がわかります。

サーバー監視とは

監視とは、サーバーやネットワーク等、周辺環境の状況を定期的にチェックして、正常に動作しているかをスクリプトや監視ツールを使ってチェックをする業務です。

異常がでれば、多くは関係者へ連絡、対応を実施し、正常動作に復旧させることになりますが、最近は自動化の仕組みを利用し、復旧する事例も増えてきています。

サーバー監視の種類

サーバー監視には、「正常監視」と「異常監視」があります。

「正常監視」はサーバーが正常に稼働していることを管理者にわかるように、ステータスを表示したり通知したりする監視になります。

「異常監視」はサーバーが正常に稼働していない場合に、管理者に通知する監視になります。多くの場合、メール、音声、ランプによる通知手法が採用されます。自動化の仕組みに異常を連携する場合もあり、その際はメールやAPI連携等の手法が採用されます。

サーバー監視の対象範囲

これまではオンプレミスサーバーの利用が中心でしたが、クラウドが普及するに従い、自社でサーバーを保有せず、クラウド事業者が管理するクラウドサーバーの利用が増えてきています。

このため、オンプレミスサーバーだけではなく、クラウドサーバーの監視もする必要があり、範囲がひろがっています。

サーバー監視の目的

監視の目的は、提供しているサービス(顧客管理、料金計算処理、請求処理・・・)を安定稼働させ、ビジネスの停止を最小限におさえることにあります。

安定稼働のためには、「障害の予防」および、障害発生時の「原因特定」を素早く行うことが重要です。

障害の予防

重要なサーバーについては、複数のサーバー・インスタンス等を利用し、冗長化構成で稼働させることで、障害の予防を実現できますが、冗長化構成内の単一の構成要素(例えば冗長化構成2台のサーバー中1台)が異常な状態となっているにもかかわらず、対応がとれないようであれば限定的な予防措置にしかなりません。

構成要素が障害(冗長化構成2台のサーバー中2台が障害)を起こし、サービス提供ができなくなる前に、異常な状態を監視で事前に検知し、対応をとることが、障害の予防という点では重要になってきます。

障害原因の特定

サーバーが障害を起こす原因は、サーバー・インスタンスの過負荷、OS/ミドルウェアのメモリ不足、ディスクの物理障害・論理障害、ネットワーク通信不可、OS/ミドルウェア自身の障害等、幾通りもあります。何が原因で障害を起こしたかを突き止めないと、サーバーの復旧はできません。監視により常に必要な稼働状況を把握し、障害原因を切り分けできるようにしておくことが重要となります。

サーバー監視ツールの「自動化・効率化」に関する2つの活用事例

サーバー監視の自動化や効率化を実現する方法と2つの成功事例をご紹介した資料がダウンロードできます。どんなツールをどのように使って自動化・効率化を実現したのか?を学ぶことができます。

どのようにしてサーバー監視業務を自動化・効率化するのか、どんな事例があるのか?がわかります。

サーバーの死活監視とは?何をするのか?

サーバーの死活監視は、サーバーが正常に稼働しているかをリアルタイムで確認し、障害発生時には迅速に対応するための監視プロセスです。この監視の目的は、サーバーやネットワーク機器がダウンすることによる業務停止を未然に防ぐことにあります。

具体的には、定期的に監視対象のサーバーやデバイスに対して信号(Pingやヘルスチェックなど)を送信し、その応答を確認します。応答が得られない場合や異常な結果が検知された場合は、アラートが発生し、管理者に通知されます。これにより、問題の早期発見と復旧対応が可能となります。

また、死活監視は以下のような場面で活用されます:

- 業務システムの安定運用を維持するための基盤として

- SLA(サービスレベル合意)を達成するためのサポートとして

- サービス停止やダウンタイムによるビジネス損失を最小化するため

死活監視を効果的に行うことで、運用の安定性を向上させ、トラブル時の迅速な対応が可能になります。

サーバー監視で見るべき項目

ハードウェア死活監視

ハードウェア死活監視とは、サーバー機器そのものが正常に稼働しているかを定期的にチェックする監視項目です。電源の状態やCPU、メモリ、ディスクなどの物理的な障害を早期に検知することで、サービス停止やデータ損失などのリスクを最小限におさえることができます。特にオンプレミス環境では、ハードウェアの劣化や故障への対策として重要な監視です。

ミドルウェア稼働監視

Webサーバーやアプリケーションサーバー、データベースなど、業務システムを支えるミドルウェアの稼働状況を監視することで、アプリケーションレベルの障害を迅速に察知できます。稼働プロセスの死活監視や、サービスの応答有無、パフォーマンス指標などを確認することで、トラブルの予兆を見逃さず対応可能です。

ネットワークトラフィック監視(サーバーアクセス監視)

ネットワークトラフィックの監視は、サーバーへのアクセス状況を可視化し、異常通信や過負荷の兆候を検出するのに役立ちます。突発的なトラフィック増加はDDoS攻撃や不正アクセスの前兆である可能性があるため、リアルタイムでの監視とアラート設定が欠かせません。帯域使用率や通信先IPアドレスなども重要な確認ポイントです。

リソース監視

CPU使用率、メモリ使用量、ディスク容量といったリソースの消費状況を継続的に監視することで、ボトルネックの早期発見と予防保守が可能になります。特定のアプリケーションがリソースを過剰に消費していないか、異常なスパイクが発生していないかを確認することで、安定運用を実現します。

ログ監視

サーバーで出力される各種ログ(システムログ、アプリケーションログ、セキュリティログなど)を定期的に確認・解析することで、障害や不正の兆候を早期に把握できます。ログ監視は自動化ツールを使ってアラート条件を設定することで、担当者が見落とすリスクを減らし、インシデント対応のスピード向上にもつながります。

サービス監視

サーバー上で稼働している各種サービス(Webサービス、メールサービス、APIなど)が正常に機能しているかを監視します。サービスが落ちていたり、応答が極端に遅くなっている場合、ユーザー体験に直結するため、定期的な死活確認やレスポンスタイムの測定が重要です。

セキュリティ監視

不正アクセスの試行やマルウェア感染、内部からの情報漏洩などを防ぐために、セキュリティに関わる監視も欠かせません。ファイアウォールやIDS/IPSのアラート、認証ログ、アクセス制御の変更履歴などを対象に、異常な動きを即座に検知する体制を整えることで、被害の拡大を防ぎます。

サーバー監視サービスとは?どのようなサービスでどう選ぶべきか?

サーバー監視サービスとは、企業のサーバーやネットワーク、アプリケーションの状態を継続的に監視し、異常が発生した際に通知やレポートを提供する専門的なサービスです。これにより、企業は監視業務をアウトソーシングし、ITシステムの安定稼働と障害対応を効率的に行えます。

主なサービス内容には以下が含まれます:

- リアルタイム監視: サーバーやネットワークの状態を24時間365日監視し、異常を迅速に検知。

- アラート通知: 障害やパフォーマンス低下が発生した際に、EメールやSMSで通知。

- レポート機能: サーバーの稼働状況や障害履歴をレポートで提供。

- 障害対応支援: 一部のサービスでは、障害発生時に迅速な復旧対応を支援。

サーバー監視サービスを選ぶポイント

- 監視対象のカバー範囲

ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウド環境など、必要な監視範囲をサポートしているかを確認。 - カスタマイズ性

自社システムに応じて監視項目やアラート設定を柔軟に変更できるか。 - 通知機能

複数の通知方法(メール、SMS、チャットツールなど)が選べるか。 - サポート体制

障害発生時の問い合わせ対応や、運用に関するアドバイスが受けられるか。 - 費用対効果

サービスのコストが、自社のIT予算や運用効率化の目標に見合っているか。

サーバー監視サービスを導入することで、自社のITチームが重要な業務に集中できるようになるだけでなく、システムトラブルの早期対応による業務リスクの低減も期待できます。選定時には、自社の運用体制や規模に合ったサービスを選ぶことが重要です。

オンプレミスとクラウドでの監視の違い

クラウドでは、オンプレミスとは異なり、前章「サーバー監視で見るべき項目」の表の「ハードウェア死活監視」はクラウド事業者が対応することになるので不要となりますが、クラウドであるがために必要となる監視項目があります。代表的な監視項目・内容・手法について下表に記載します。

| 監視項目 | 内容・手法 |

|---|---|

| マネージドサービス死活監視 | AWS Lambda等、マネージドサービスが正常に稼働しているか確認する。クラウド事業者が提供するサービスを利用して監視を行い、異常を判断する。 |

| コスト | クラウドではアウトバウンドトラフィックやディスクへの書き込み回数等、従量課金の項目が多数ある。コストが想定の範囲内に収まっているかを監視する。クラウド事業者が提供するサービスを利用して監視を行い、異常を判断する。 |

| セキュリティ | オンプレミスでも必要な監視であるが、クラウドはオンプレミスにくらべ容易にセキュリティの変更が可能であり、より重要となる。セキュリティリスクのある変更が行われていないかを確認する。クラウド事業者が提供するサービスやツールを利用して異常を判断する。 |

| クラウド事業者からのメール | クラウド事業者から各アカウントに異常をしらせるメールがくることがある。都度内容を確認、異常がないかを基本的には人的に判断する。(ある程度に振り分けは自動化できる場合がある) |

| クラウド事業者の公開情報 | クラウド事業者が障害情報をホームページに公開する場合がある。公開情報の更新をツール等で監視し、更新があった場合は都度内容を確認、異常がないかを基本的には人的に判断する。(ある程度に振り分けは自動化できる場合がある) |

上記の通り、クラウド事業者が提供するサービス、例えばAWSであればCloud Watch/Cloud Trail/Cost Explorerなどを利用する必要があるものが多く、各クラウド事業者の提供サービスを使いこなさないといけない点もオンプレミスとは異なる特徴となり、技術的なハードルはオンプレミスよりは上がることになります。

サーバー監視ツールの「自動化・効率化」に関する2つの活用事例

サーバー監視の自動化や効率化を実現する方法と2つの成功事例をご紹介した資料がダウンロードできます。どんなツールをどのように使って自動化・効率化を実現したのか?を学ぶことができます。

どのようにしてサーバー監視業務を自動化・効率化するのか、どんな事例があるのか?がわかります。

サーバー監視ツールの選び方

監視ツールを選ぶ際、検討しなければならない代表的なポイントを記載します。

オープンソースか商用か

監視ツールは「オープンソースソフトウェア」と「商用」に分かれます。オープンソースは基本的には条件を守れば無料で利用・改変可能ですが、脆弱性が発見された場合の対応は自己責任の範囲となります。

エージェント型かエージェントレス型か

監視ツールには監視対象サーバーにモジュール(エージェント)を導入しなければならないものと導入が不要なもの(エージェントレス)に分かれます。エージェントレス型はモジュールを導入しなくてもよいので、導入・保守コストがかからず、かつ監視対象サーバーに負荷をかけない等のメリットがありますが、監視項目に制限がある場合が多く、詳細な監視を行う要件がある場合はエージェントを導入することもあります。

外部連携ができるかどうか

監視アラートはこれまではメールによる通知やTrapによる連携が一般的でしたが、ビジネスチャットへの連携・レポート送信ができるツールが主流になってきています。

統合監視と自動化で効率化を図る

クラウドの利用が進んでいるとはいえ、やはりオンプレミスにサーバーが残っている場合が多く、オンプレミス・クラウド両方を監視し、アラート対応しなければならない状況がほとんどと思われます。監視対象が増えるだけでなく、監視の手法もクラウドベンダー毎に変わるため、システム管理者の監視負荷、コストが高まってきます。

このため、クラウドベンダー毎やオンプレミスで変わる監視手法・アラート連携手法を、1つのソフトウェアで一元管理(統合監視)し、効率化を図ることが必要となってきます。

またシステム管理者には監視業務にはアラート発生時、定型的な対応ですむものと非定型対応をとらないといけないものがあり、定型的な対応については効率化することが必要となります。具体的には定型業務はツールを利用して自動化し、監視対応業務の効率化を図ることも重要となってきます。自動化すれば効率化だけでなく、属人化防止、ヒューマンエラー防止の効果も期待できます。エンジニア不足が今後より問題となってくる中、システム管理者は、効率化を行って時間を生み出し、新しいスキルを身につけることがより重要度を増してきています。

Cloud Archなら統合監視も自動化もできる

オージス総研が提供するサービスである運用自動化ソリューション「Cloud Arch」であれば、各クラウドベンダーが提供する監視サービスと連携でき、かつオンプレミスの監視もできるため、統合監視が実現できます。また、定型的な対応ですむ監視アラートであれば、アラートを取り込むことによる自動化処理も可能となり、システム管理者の業務効率化に大きく役立ちます。

自動化で運用工数を7,500時間削減。運用オペレータの15%を自動化エンジニアに変えた効率化事例

サーバー監視ツールの「自動化・効率化」に関する2つの活用事例

サーバー監視の自動化や効率化を実現する方法と2つの成功事例をご紹介した資料がダウンロードできます。どんなツールをどのように使って自動化・効率化を実現したのか?を学ぶことができます。

どのようにしてサーバー監視業務を自動化・効率化するのか、どんな事例があるのか?がわかります。

最後に

統合監視・運用自動化ソリューション「Cloud Arch」は、これまで培ってきました運用実績をもとに、豊富な自動化メニューを取り揃えていることに加え、お客様環境に合わせて有資格エンジニアがカスタマイズすることも可能です。また、無料で試行いただける環境もご用意しておりますので、ご興味のある方はぜひともお問い合わせいただきますようお願いいたします。

2022年1月24日公開

2025年1月7日更新

※この記事に掲載されている内容、および製品仕様、所属情報(会社名・部署名)は公開当時のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

関連サービス

-

運用自動化ソリューション「Cloud Arch」

運用自動化ソリューション「Cloud Arch」

オンプレミスシステムやプライベート / パブリッククラウドの複数サービスを利用しているシステム環境に対し、シームレスな運用自動化と統合監視の環境をご利用いただくことで複雑化するシステム運用の負担低減を実現します。

-

Cloud Arch『障害アラート自動コール』試行版のご紹介

Cloud Arch『障害アラート自動コール』試行版のご紹介

運用自動化ソリューション Cloud Archの『障害アラート自動コール』 試行版を無料でお使いいただけます。

関連記事一覧

NewRelicとは?オブザーバビリティプラットフォームの全貌とメリット

NewRelicとは?オブザーバビリティプラットフォームの全貌とメリット メインフレームとは?撤退か進化か、現状の課題と今後の選択肢

メインフレームとは?撤退か進化か、現状の課題と今後の選択肢 ITOM(IT運用管理)とは?ITSMやITAMとの違いやツールの機能・概要を解説

ITOM(IT運用管理)とは?ITSMやITAMとの違いやツールの機能・概要を解説 【AWS】Amazon CloudWatch Logsとは?ログ収集・監視など何ができるのかや他のツールとの違いを解説

【AWS】Amazon CloudWatch Logsとは?ログ収集・監視など何ができるのかや他のツールとの違いを解説 外形監視とは?目的や仕組み、メリット・デメリットを解説

外形監視とは?目的や仕組み、メリット・デメリットを解説 オブザーバビリティとは?意味や監視との違い、IT運用における必要性を解説

オブザーバビリティとは?意味や監視との違い、IT運用における必要性を解説 Splunkとは?ログ監視や分析、セキュリティ強化などを解説【スプランク入門】

Splunkとは?ログ監視や分析、セキュリティ強化などを解説【スプランク入門】 APM(アプリケーション性能管理)とは?意味や性能監視の重要性、APMツールの選び方

APM(アプリケーション性能管理)とは?意味や性能監視の重要性、APMツールの選び方 AIOpsを始めるために必要なことを解説

AIOpsを始めるために必要なことを解説 AIOpsとは?AIOpsの運用事例や機能、メリットを解説

AIOpsとは?AIOpsの運用事例や機能、メリットを解説 サーバーダウンの原因と対策とは?システム障害を防ぐサーバー運用について解説

サーバーダウンの原因と対策とは?システム障害を防ぐサーバー運用について解説 システム・サーバー運用業務の自動化が進まない理由と運用自動化を成功に導くポイント

システム・サーバー運用業務の自動化が進まない理由と運用自動化を成功に導くポイント 運用自動化プラットフォームKompiraとは?特長と導入メリット、事例について

運用自動化プラットフォームKompiraとは?特長と導入メリット、事例について 運用自動化の事例紹介-システム運用をラクにする運用自動化を実現するには?

運用自動化の事例紹介-システム運用をラクにする運用自動化を実現するには? 運用自動化とは?自動化のメリットと方法、効率の良い進め方を解説

運用自動化とは?自動化のメリットと方法、効率の良い進め方を解説 システム運用とは?運用管理と保守の違いや仕事内容、業務効率化の方法を解説

システム運用とは?運用管理と保守の違いや仕事内容、業務効率化の方法を解説