NewRelicとは?オブザーバビリティプラットフォームの全貌とメリット

システムの複雑化やクラウド利用の拡大により、障害対応や性能管理の難易度は増しています。その解決策として注目されるのが「オブザーバビリティ」です。特に世界的に利用されているプラットフォームが「NewRelic(ニューレリック)」です。

本記事ではNewRelicの概要やメリットを解説し、さらに運用自動化ソリューション「Cloud Arch」との連携による活用法をご紹介します。

オブザーバビリティとは?なぜ今注目されているのか

オブザーバビリティ(Observability)とは、システムやアプリケーションの内部状態を外部から観測可能なデータをもとに把握し、問題の原因を迅速に突き止められる能力を指します。従来の監視は「障害が起きたこと」を検知することに強みがありましたが、現代のシステムはマイクロサービス化・クラウド利用・ハイブリッド環境の広がりによって複雑性が増しています。そのため「なぜ障害が起きたのか」「どの部分に根本原因があるのか」を可視化するオブザーバビリティが求められています。

特にSRE(Site Reliability Engineering)やDevOpsの普及に伴い、開発と運用が一体となってシステム品質を維持・改善する動きが加速しています。障害を未然に防ぐだけでなく、ユーザー体験の継続的な向上に直結するため、オブザーバビリティは今や多くの企業にとって不可欠な取り組みとなっています。

オブザーバビリティプラットフォーム「NewRelic」とは?読み方や製品概要

「NewRelic」は、米国に本社を置くNew Relic, Inc.が提供するオブザーバビリティプラットフォームです。読み方は「ニューレリック」で、世界中の企業がアプリケーションやインフラの監視・可視化に利用しています。

NewRelicは、アプリケーションパフォーマンス管理(APM)を中心に、インフラ監視、ログ分析、分散トレーシング、リアルユーザーモニタリングといった幅広い機能を統合的に提供するのが特徴です。これにより、システムの異常を「検知」するだけでなく、その原因を迅速に「特定」し、改善までつなげることが可能になります。

さらに、NewRelicはSaaS型のクラウドサービスとして提供されるため、導入のしやすさや拡張性に優れている点も多くの企業に支持されています。開発と運用の両面で活用できることから、DevOpsやSREの取り組みを加速させる強力な基盤となっています。

NewRelicで何ができる?できること一覧

NewRelicは単なる監視ツールではなく、システム全体の可観測性を高めるための多機能なプラットフォームです。ここでは主要な機能を整理し、何ができるのかを具体的にご紹介します。

アプリケーションパフォーマンス監視(APM)

アプリケーションのレスポンス時間やエラーレートを監視し、コードレベルでボトルネックを特定できます。ユーザー体験の劣化を防ぎ、開発・運用チームが迅速に改善に取り組める環境を整えます。

分散トレーシング

マイクロサービスやAPI連携など複雑なシステムの中で、リクエストがどの経路を通ったかを可視化。遅延や障害の原因を pinpointできるため、根本原因分析に役立ちます。

ログ管理と分析

アプリケーションやインフラのログを集約し、APMやトレーシングの情報と関連付けて分析可能。トラブル発生時にログを横断的に確認できるため、調査時間を大幅に削減します。

リアルユーザーモニタリング(RUM)

Webやモバイルアプリの実際のユーザー体験を可視化し、画面ごとのパフォーマンスやエラーを検出。顧客満足度を維持するための改善ポイントを明確にします。

インフラ監視

サーバー、クラウドリソース、Kubernetes環境など、基盤インフラを包括的に監視。アプリケーションとインフラを一元的に把握できることで、システム全体の安定稼働を支援します。

AIによる異常検知とアラート

機械学習を活用して、通常と異なるパターンを検出し、アラートを発報。重大障害につながる前に対応できるため、ビジネス影響を最小化します。

ダッシュボードと可視化

直感的に操作できるダッシュボードで、必要な情報をリアルタイムに可視化。開発チームや経営層など、利用者に応じた形で情報共有が可能です。

豊富なインテグレーション

AWS、Azure、GCPをはじめとしたクラウドサービスや、さまざまなミドルウェア、SaaSと連携可能。既存環境にスムーズに組み込みやすい点が強みです。

「Cloud Arch」の概要と特徴、

モニタリング機能の詳細がわかる資料

学べること

● 「Cloud Arch」で実現できることや、主要機能

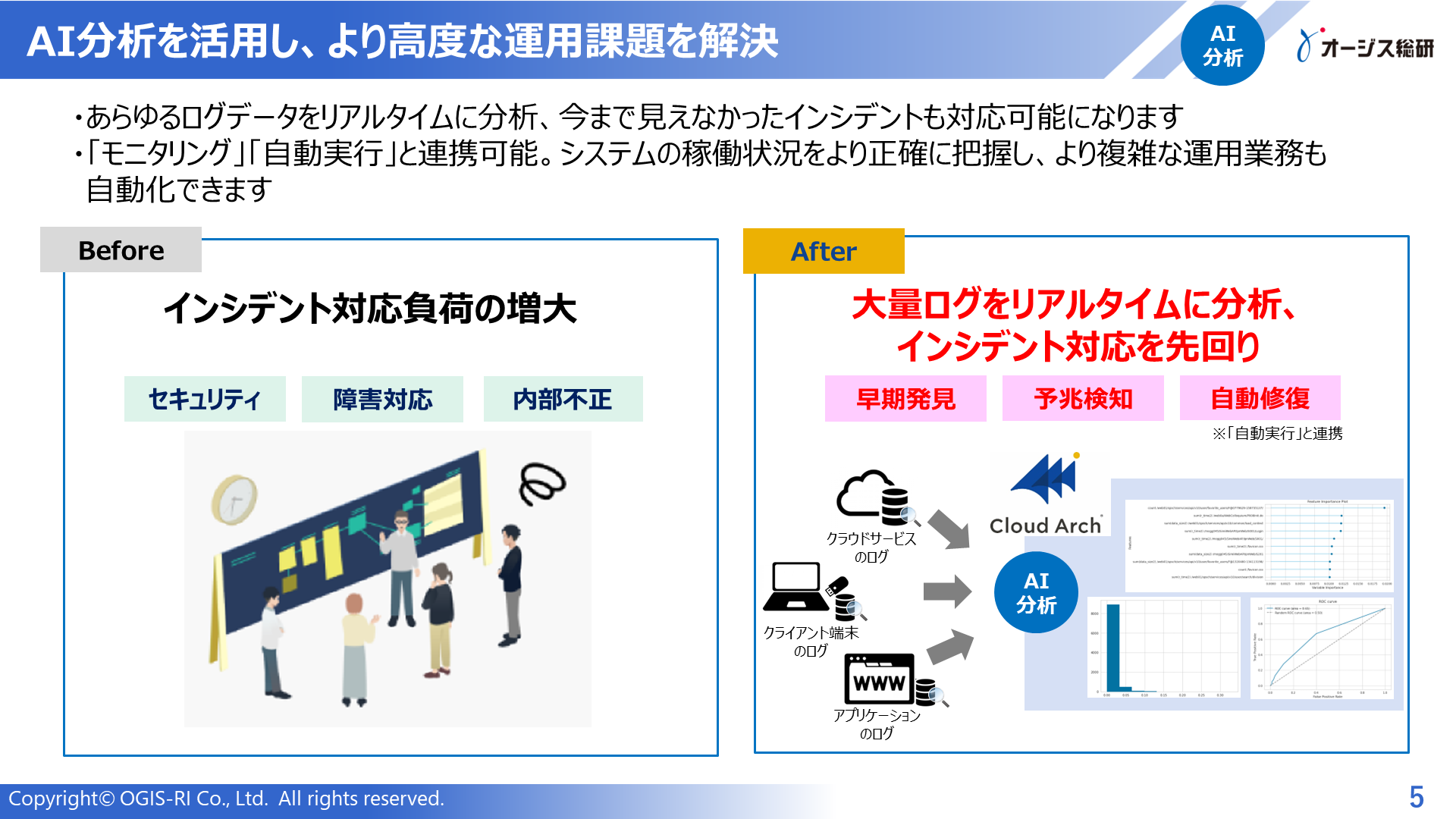

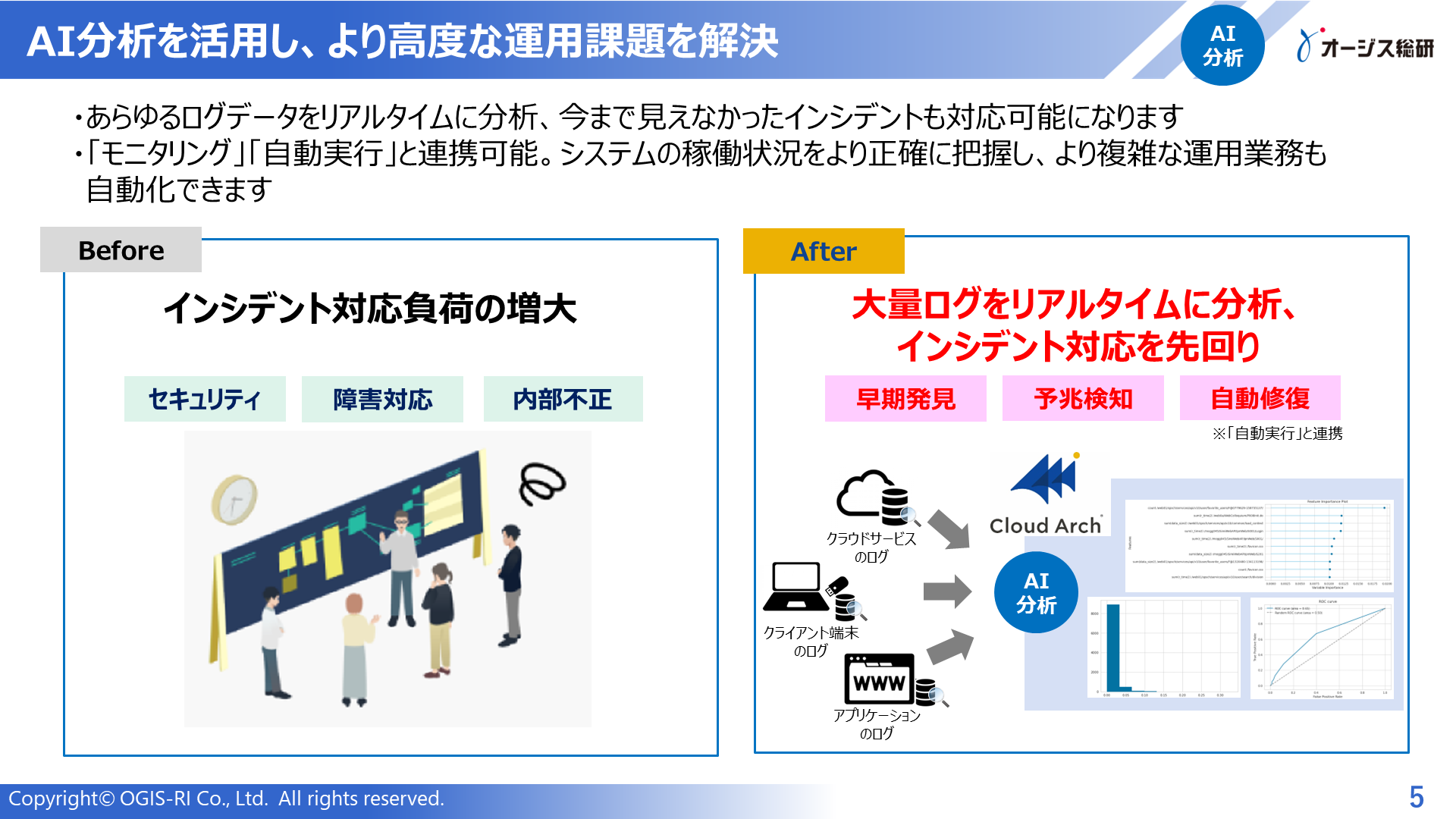

● コスト削減、人手不足解消、人為的ミス0の「Before/After」

● 導入後の運用イメージ

「Cloud Arch」の概要資料だけでなく、運用自動化の進め方やAIOpsの推進事例などの資料もございます。

貴社の運用自動化やAIOps推進のヒントにぜひこれらの資料をご活用ください。

NewRelicの特徴と強み

NewRelicが多くの企業に選ばれる理由は、単なる監視機能を超えた「強み」にあります。ここでは代表的な特徴を整理します。

統合プラットフォームによる可観測性の一元化

APM、ログ、トレーシング、インフラ監視をひとつのプラットフォームで提供。従来のように複数ツールを組み合わせる必要がなく、運用効率が飛躍的に向上します。

AIによる異常検知と迅速な対応

機械学習を用いて通常と異なる挙動を検知し、自動でアラートを発報。従来の閾値ベース監視よりも早く兆候を察知でき、重大障害を未然に防ぎます。

コードレベルまで踏み込んだ詳細診断

APMの強みを活かし、遅延やエラーの原因をコード単位で特定可能。開発者が即座に改善に取り組めるため、障害対応スピードが向上します。

オープンスタンダード対応による柔軟性

OpenTelemetryなどオープン規格に対応しており、特定ベンダーに縛られない運用が可能。既存環境との親和性が高く、導入リスクを低減します。

導入しやすさと無料ティアの充実

エージェントを導入するだけで監視を開始でき、初期コストも抑えられます。無料プランでも十分な機能を試せるため、スモールスタートが可能です。

高いコストパフォーマンス

データ量に応じた従量課金制を採用し、無駄な固定コストが発生しにくい仕組み。中小から大規模企業まで、費用対効果を重視した導入ができます。

NewRelicの機能・製品詳細

NewRelicは、単一のツールではなく複数のプロダクト群から構成される統合プラットフォームです。主要な機能を理解することで、自社システムにどのように役立つかが明確になります。

NewRelic監視機能の概要

アプリケーション、インフラ、ログ、ユーザー体験などを一元的に監視可能。複雑化するクラウド環境やマイクロサービスでも、システム全体を「見える化」できるのが特徴です。

NewRelic APMとは?

APM(Application Performance Monitoring)は、NewRelicの代表的な機能。アプリケーションのレスポンスやエラー率を計測し、コードレベルでボトルネックを特定できます。開発者と運用担当の連携を強化する重要な基盤です。

NewRelicクラウド対応のメリット

AWS、Azure、GCPをはじめとした主要クラウドとの連携に対応。マルチクラウドやハイブリッド環境でも一貫した監視ができるため、運用負荷の軽減とコスト最適化を実現します。クラウド移行を進める企業にとって特に大きな価値を持つ機能です。

NewRelicを活用してオブザーバビリティを実現するサービス「Cloud Arch」

NewRelicは多機能かつ強力なプラットフォームですが、効果を最大限に引き出すためには、自社システムに合わせた設計・設定・運用が欠かせません。そこで活用したいのが、オージス総研が提供する運用自動化ソリューション「Cloud Arch」です。

Cloud Archの概要

Cloud Archは、クラウドやオンプレミスを含めた複雑なシステム環境における運用自動化を支援するソリューションです。監視・アラート・レポートといった運用業務を効率化し、システムの安定稼働を実現します。NewRelicとも連携可能で、単なる導入にとどまらず運用全体の最適化をサポートできる点が特徴です。

Cloud ArchでのNewRelic導入事例

Cloud Archでは、企業のシステム特性に合わせてNewRelicの導入支援やチューニングを実施しています。例えば、アラート対応が特定の担当者に依存してしまっているシステムでは、監視状況を一覧で確認できるダッシュボードを作成し、アラートメールを受け取った際に従うべき対応手順を明確に示すことで、誰でも同じ品質で対応できる仕組みを整えています。これにより、対応の属人化が解消され、チーム全体で安定した運用が可能となった事例があります。

その他にも、アプリケーションの機能追加や拡張が頻繁に行われるシステムにおいて、AWSのコンテナ基盤やLambdaを組み合わせて動作するアプリケーションの分散トレーシングを実現することで、細かいトランザクションのパフォーマンス可視化によるアプリケーション改善や障害発生時の原因特定の効率化につなげた事例があります。

Cloud Archを活用することで、NewRelicの導入をスムーズに進めるだけでなく、自社の課題に即した最適なオブザーバビリティ環境を構築することが可能です。

「Cloud Arch」の概要と特徴、

モニタリング機能の詳細がわかる資料

学べること

● 「Cloud Arch」で実現できることや、主要機能

● コスト削減、人手不足解消、人為的ミス0の「Before/After」

● 導入後の運用イメージ

「Cloud Arch」の概要資料だけでなく、運用自動化の進め方やAIOpsの推進事例などの資料もございます。

貴社の運用自動化やAIOps推進のヒントにぜひこれらの資料をご活用ください。

2025年10月16日公開

※この記事に掲載されている内容、および製品仕様、所属情報(会社名・部署名)は公開当時のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

関連サービス

-

運用自動化ソリューション「Cloud Arch」

運用自動化ソリューション「Cloud Arch」

オンプレミスシステムやプライベート / パブリッククラウドの複数サービスを利用しているシステム環境に対し、シームレスな運用自動化と統合監視の環境をご利用いただくことで複雑化するシステム運用の負担低減を実現します。

-

Cloud Arch『障害アラート自動コール』試行版のご紹介

Cloud Arch『障害アラート自動コール』試行版のご紹介

運用自動化ソリューション Cloud Archの『障害アラート自動コール』試行版を無料でお使いいただけます。

関連記事一覧

メインフレームとは?撤退か進化か、現状の課題と今後の選択肢

メインフレームとは?撤退か進化か、現状の課題と今後の選択肢 ITOM(IT運用管理)とは?ITSMやITAMとの違いやツールの機能・概要を解説

ITOM(IT運用管理)とは?ITSMやITAMとの違いやツールの機能・概要を解説 【AWS】Amazon CloudWatch Logsとは?ログ収集・監視など何ができるのかや他のツールとの違いを解説

【AWS】Amazon CloudWatch Logsとは?ログ収集・監視など何ができるのかや他のツールとの違いを解説 外形監視とは?目的や仕組み、メリット・デメリットを解説

外形監視とは?目的や仕組み、メリット・デメリットを解説 オブザーバビリティとは?意味や監視との違い、IT運用における必要性を解説

オブザーバビリティとは?意味や監視との違い、IT運用における必要性を解説 Splunkとは?ログ監視や分析、セキュリティ強化などを解説【スプランク入門】

Splunkとは?ログ監視や分析、セキュリティ強化などを解説【スプランク入門】 APM(アプリケーション性能管理)とは?意味や性能監視の重要性、APMツールの選び方

APM(アプリケーション性能管理)とは?意味や性能監視の重要性、APMツールの選び方 AIOpsを始めるために必要なことを解説

AIOpsを始めるために必要なことを解説 AIOpsとは?AIOpsの運用事例や機能、メリットを解説

AIOpsとは?AIOpsの運用事例や機能、メリットを解説 サーバーダウンの原因と対策とは?システム障害を防ぐサーバー運用について解説

サーバーダウンの原因と対策とは?システム障害を防ぐサーバー運用について解説 システム・サーバー運用業務の自動化が進まない理由と運用自動化を成功に導くポイント

システム・サーバー運用業務の自動化が進まない理由と運用自動化を成功に導くポイント 運用自動化プラットフォームKompiraとは?特長と導入メリット、事例について

運用自動化プラットフォームKompiraとは?特長と導入メリット、事例について サーバー監視とは?目的やツールの選び方、自動化について解説

サーバー監視とは?目的やツールの選び方、自動化について解説 運用自動化の事例紹介-システム運用をラクにする運用自動化を実現するには?

運用自動化の事例紹介-システム運用をラクにする運用自動化を実現するには? 運用自動化とは?自動化のメリットと方法、効率の良い進め方を解説

運用自動化とは?自動化のメリットと方法、効率の良い進め方を解説 システム運用とは?運用管理と保守の違いや仕事内容、業務効率化の方法を解説

システム運用とは?運用管理と保守の違いや仕事内容、業務効率化の方法を解説