【ルールエンジン コラム】

ビジネスルール可視化のメリット1 DMNの活用

現代のビジネス環境は急速に変化しており、企業が競争力を維持し成長するためには、DX(デジタルトランスフォーメーション)が不可欠と言われて久しいです。そのなかでも、「ビジネスルール可視化」は、DXによる業務改革の第一歩であると同時に、最重要の要素と捉えられています。

このコラムでは、2回に分けて「ビジネスルール可視化」のメリットを説明します。第1回となる今回は「ビジネスルール可視化」を実現する手段のひとつとして、DMN(Domain Model Notation)で表現したデシジョンモデルの活用について説明します。

なぜ、ビジネスルールを可視化しなければならないのか

この問いに、端的に回答しますと「可視化されていないビジネスルールは改革することができない」からです。

この回答に対して、どのような感想を抱いたでしょうか。

なかには、「うちの会社は規定が整っているから」や「既にシステム化しているので問題ない」と考えた方もいると思います。

それに対して、「規定は完璧ですか?規定はあらゆるケースを網羅し、人が判断するケースは一切ありませんか?」や「システム化に実装しているロジックを、完全に把握していますか?」と、重ねて質問を返されたら、どうでしょうか。

きっと、「大丈夫!万全です」と自信を持って答えることができる方は少ないと思います。

企業活動は活動年数に比例して、数多くの暗黙知を生み出します。これらは、人に依存していれば「属人化」、システムのなかに埋め込まれていれば「システムのブラックボックス化」と呼ばれます。

多くの企業がDXを進めていくうえで足かせとなっている「属人化」や「システムのブラックボックス化」そのものです。これらを防止することこそ、ビジネスルール可視化の目的になります。

可視化されていないビジネスルールは何をもたらすか

可視化されていないビジネスルール、つまり「属人化」や「ブラックボックス化」は、企業にどのようなデメリットをもたらすでしょうか。改めて、整理してみます。

「属人化」

- 特定の個人の業務知識に依存することにより、なんらかの理由でその個人が不在になった場合、業務停滞や情報喪失が生じる。

- 特定の個人のキャパシティに業務が依存することになり、組織のスケーラビリティがその個人に依存する。

「システムのブラックボックス化」

- システム変更や障害が発生した際、変更や問題特定に時間がかかる。また、変更対応の問題特定にも時間がかかり、ビジネスの停滞を招く。

- 特定のベンダーに対応を依存するケースが多くなる。特定ベンダーしか対応できないという制約条件により、コスト増加やビジネス展開の障壁となる。

多くの企業が、頭を悩まされている問題です。変化の激しい現代のビジネス環境において、「属人化」や「システムのブラックボックス化」が、企業の成長に対する阻害要因となることは、わかっていただけたと思います。

業務的デシジョン

「ビジネスルール可視化」を実現するデシジョンモデルの説明を行う前に、企業活動におけるデシジョンについて考えてみたいと思います。

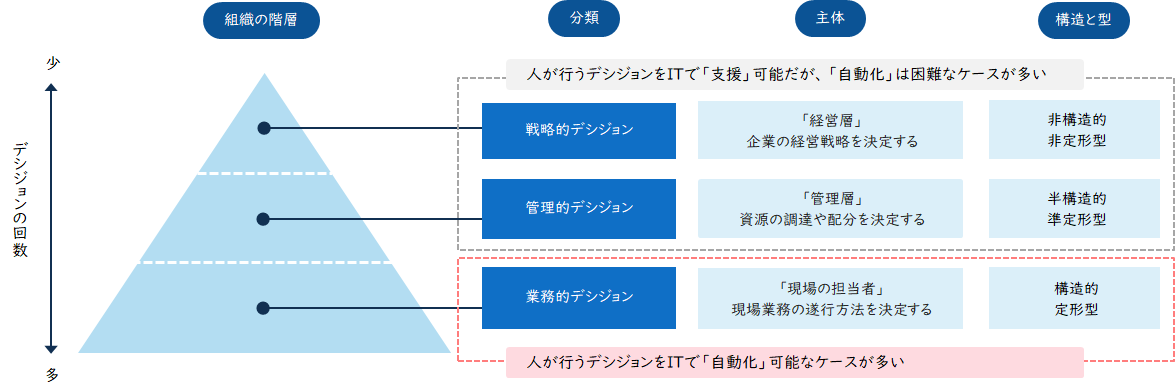

<図1-企業活動におけるデシジョン>

※経営学者イゴール・アンゾフ氏による階層の分類とハーバート・サイモン氏による構造の分類をもとにした定義

企業活動におけるデシジョンは、組織の階層で3つに分類できます。最上位のデシジョンは経営層が行う「戦略的デシジョン」、次に、管理層が行う「管理的デシジョン」があります。これら「戦略的デシジョン」と「管理的デシジョン」は、構造化や定型化することが難しいケースが多く、「ビジネスルール可視化」の文脈においては、対象外となることが多いです。

一方、現場の担当者が行う「業務的デシジョン」は、構造化や定型化が可能なケースが多くシステム化に適した領域となっています。今回は、現場の担当者の方が行う「業務的デシジョン」にスポットを当てて、説明を行います。

現場の担当者は、規定やマニュアルだけでなく専門的な知識やこれまでの経験に基づいて判断し、日々の作業を行っています。この判断材料になっているものがビジネスルールであり、判断された結果が業務的デシジョンになります。

デシジョンモデルの活用

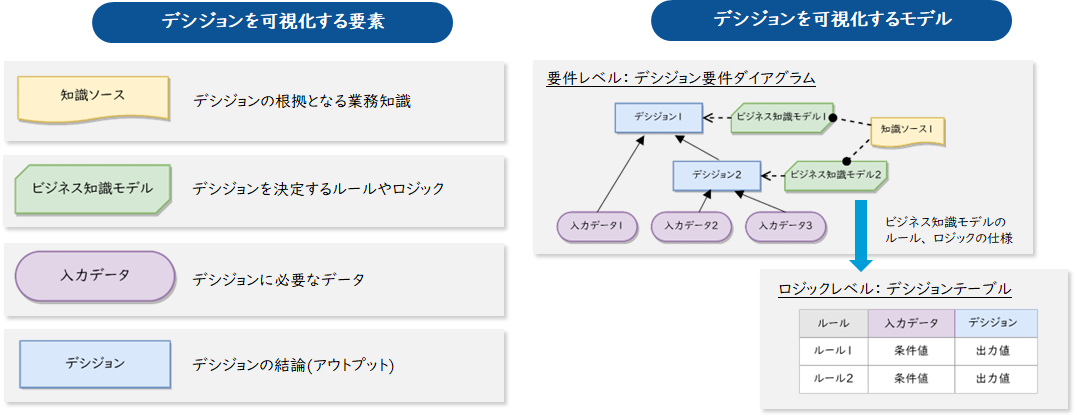

「デシジョンモデル」を使って、ビジネスルールを可視化する手法を説明します。

モデルの作成には、国際標準のモデル表記法である「DMN(Domain Model Notation)」という技術を活用します。デシジョンの全体構造の要件を表現する要件レベルの「デシジョン要件ダイアグラム」というモデルと、各ロジックの仕様を表現するロジックレベルの「デシジョンテーブル」というモデルを紹介します。

<図2-DMN(Domain Model Notation)>

「デシジョン要件ダイアグラム」は<知識ソース><ビジネス知識モデル><入力データ><デシジョン>の4つの要素によって、デシジョンがどのように決定されるかを視覚化したモデルになります。全体を俯瞰することや、複雑な事象の関係性を共有することが可能になります。

日本語で決定表と呼ばれる「デシジョンテーブル」は<ビジネス知識モデル>のロジックの仕様を、<条件(インプット)><アクション(アウトプット)>で可視化したモデルとなります。

ビジネスルールの内容が、ITの知識に関係なく誰でも理解できる形式で共有することが可能となります。

\ 導入メリットや活用シーンを説明した資料をご用意しております /

モデリングの具体例1 【要件レベル】デシジョン要件ダイアグラム

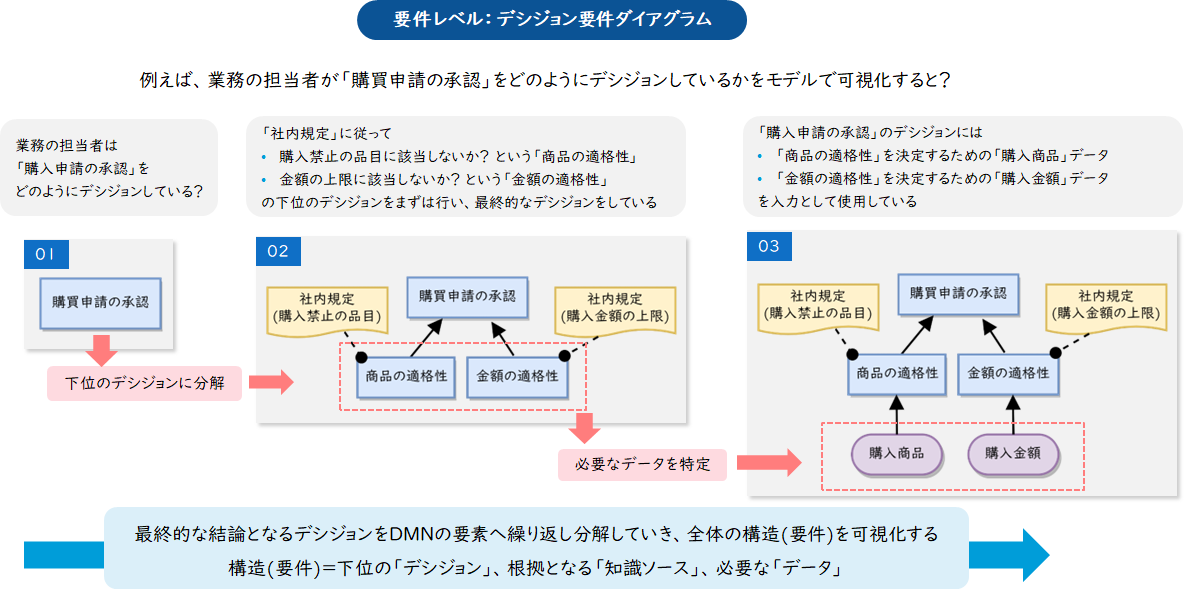

具体的な例を通じて、デシジョンモデリングの流れを見ていきます。

業務の担当者が行っている<購買申請の承認>というデシジョンを、左から右に、デシジョン要件ダイアグラムを用いて可視化する流れを示します。

<図3-デシジョン要件ダイアグラム>

まずは、結論(デシジョン)となる<購買申請の承認>、承認するか却下するかという目的となるデシジョンがあります。

これを知識ソースである<社内規定>から分解して整理すると、

- 社内規定に購入禁止の品目の規定があって、<商品の適格性>というデシジョンをまずは決めなければいけないことがわかります。

- 同じように、購入金額の上限の規定があり、<金額の適格性>というデシジョンも必要なことがわかります。

- そして、それぞれのデシジョンに必要な入力データを整理すると、<購入する商品>と<金額>が必要になることがわかります。

このように、ゴールとなる最上位のデシジョンから、分解を繰り返していって、デシジョンがどのように行われているのかの構造を可視化していきます。

モデリングの具体例2 【ロジックレベル】デシジョンテーブル

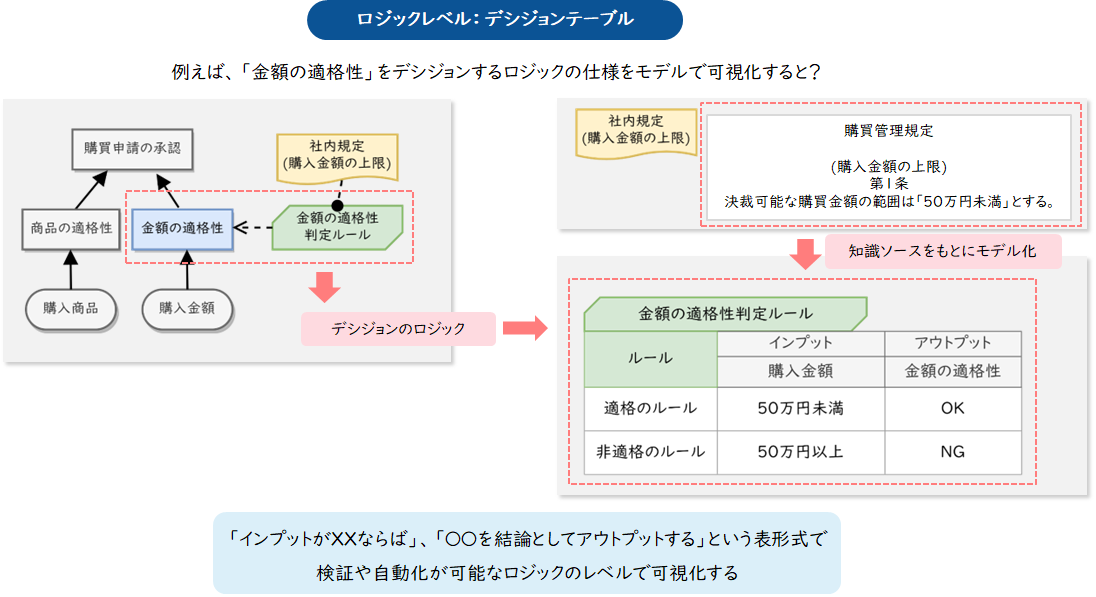

次にロジックの仕様を可視化します。

この可視化には、デシジョンテーブルを活用します。

<図4-デシジョンテーブル>

<購入金額の上限>の仕様は、<社内規定>のドキュメント内に文章で記述されていると思います。

これを、<インプットとなる購入金額の範囲がどういう条件だったら>、<金額の適格性の結果(アクション)を、OKとアウトプットするのか、NGとアウトプットするのか>という表形式で可視化します。

「デシジョン要件ダイアグラム」と「デシジョンテーブル」でビジネスルールを可視化することができれば、ある業務的デシジョンの決定プロセスに無駄はないのか、決定ロジックの追加や改善はできるのか、を関係者で検証する、つまり、業務改革の第一歩を踏み出すことが可能となります。

まとめ

今回のコラムでは、ITの専門的な知識を必要とせずに、デシジョンモデルを使用することで、業務的デシジョンを可視化できることを紹介しました。一見、デシジョンモデルの表記法はとっつきにくさがありますが、難しさはなく、誰でもすぐに慣れて理解することができます。このデシジョンモデルにより、ITの専門的な知識を必要とせずに、業務的デシジョンがどのような構造や仕様で決定されるのかを理解することが容易くなります。

次回コラムでは、ロジックレベルで紹介したデシジョンテーブルにスポットを当てて、ビジネスルール可視化のメリットを続けて紹介します。

2024年7月31日公開

※この記事に掲載されている内容、および製品仕様、所属情報(会社名・部署名)は公開当時のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

関連リンク

資料請求はこちらから

オージス総研のルールベース開発(BRMS)やyonobi®について、詳細に説明した資料請求が無料で可能です。事例も複数掲載しておりますので、ぜひご確認ください。

関連サービス

-

ビジネスルール管理システム(BRMS)

ビジネスルール管理システム(BRMS)

オージス総研の強みであるモデリング技術と、BRMS(Business Rule Management System)を融合した「ルールベース開発ソリューション」をご紹介します。

-

ルールベース開発 -BRMS-

ルールベース開発 -BRMS-

オージス総研はBRMSの開発経験を通じて得た知見やノウハウから、BRMSを『ルールべース開発』というソリューションとして提供しています。

-

ルールベース開発プラットフォーム-yonobi®-

ルールベース開発プラットフォーム-yonobi®-

オージス総研はBRMSの開発経験を通じて得た知見やノウハウから、新たにルールベースAIという概念を取り入れ、yonobi®を開発しました。最短15分で、新しいルールをリリースすることも可能です。

-

ルールベースAI

ルールベースAI

ルールベースAIは、DXにおける課題を解決できます。活用された企業様には運用後のスピード感やシステム変革によるビジネス推進力を実感していただいています。

関連記事一覧

システムのブラックボックス化をルールベース開発(BRMS)で解消。活用事例ご紹介

システムのブラックボックス化をルールベース開発(BRMS)で解消。活用事例ご紹介 【ルールエンジン コラム】

【ルールエンジン コラム】

日本企業のグローバルビジネスにむけた挑戦

~ITテクノロジーとデジタルの活用~

第3章 10年後存続するためのIT利活用戦略 【ルールエンジン コラム】

【ルールエンジン コラム】

日本企業のグローバルビジネスにむけた挑戦

~ITテクノロジーとデジタルの活用~

第2章 グローバルな市場経済を意識して10年後存続可能な企業が進むべき展望 【ルールエンジン コラム】

【ルールエンジン コラム】

日本企業のグローバルビジネスにむけた挑戦

~ITテクノロジーとデジタルの活用~

第1章 同時多発的に起きるグローバル経済の不確実性の増大 【ルールエンジン コラム】

【ルールエンジン コラム】

ビジネスルール可視化のメリット2 デシジョンテーブルの活用 BRMS導入にデメリットはあるのか?10年以上のBRMS導入支援実績をもとに解説

BRMS導入にデメリットはあるのか?10年以上のBRMS導入支援実績をもとに解説 BRMSとは?~ビジネスルールを切り出すことによる4つの特長~

BRMSとは?~ビジネスルールを切り出すことによる4つの特長~ ビジネスルールとは?概要とルール変更の課題、ルール管理による解決策

ビジネスルールとは?概要とルール変更の課題、ルール管理による解決策 IoTサービスもルールベースAIで解決

IoTサービスもルールベースAIで解決

~複雑なサービス料金プラン作成や料金計算に最適~ ルールベースAIでDX時代を生き抜く

ルールベースAIでDX時代を生き抜く

~ビジネス源泉の強みとなるビジネスルールの帰属~ SAP×ルールベースAIでアドオン課題を解決 ~アドオン再配置によるDXの実現~

SAP×ルールベースAIでアドオン課題を解決 ~アドオン再配置によるDXの実現~ コロナ感染症支援の鍵はルールベース開発にあり~DX時代にむけた現実的なIT化アプローチ~

コロナ感染症支援の鍵はルールベース開発にあり~DX時代にむけた現実的なIT化アプローチ~ RPAの苦手を克服 ~作業の自動化から業務の自動化へ~

RPAの苦手を克服 ~作業の自動化から業務の自動化へ~ BRMSの課題を解決する具体策「yonobi(ヨウノビ)」

BRMSの課題を解決する具体策「yonobi(ヨウノビ)」