【ルールエンジン コラム】

ビジネスルール可視化のメリット2 デシジョンテーブルの活用

前回コラムでは、ビジネスルールの可視化ツールとしてDMN(Domain Model Notation)を解説し、ビジネスルールを可視化するまでを紹介しました。今回は、DMNのうち、デシジョンテーブルにフォーカスを当てることで、ビジネスルール可視化のメリットを深掘りしていきます。

デシジョンテーブルの特徴

改めて、デシジョンテーブルがビジネスルールのロジックをどのように表記するかを解説します。

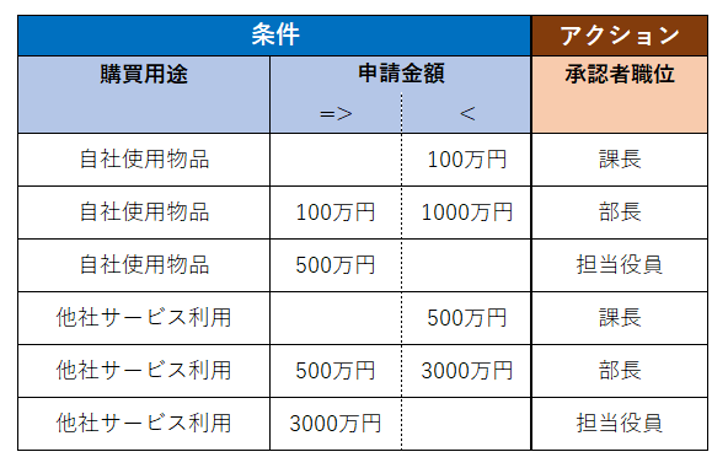

デシジョンテーブルは、<条件(インプット)><アクション(アウトプット)>の2次元マトリックスで表現します。この例は、ある企業の「購買決裁における承認者職位決定ルール」を、デシジョンテーブルで表現したものです。

<図1-購買決裁における承認者職位決定ルール>

入力データとなる<購買用途><申請金額>から、「条件」に合致する行を判定し、「アクション」となる<承認者職位>が決定されます。

このデシジョンテーブルの特徴を確認して、どのような感想を抱いたでしょうか。

「なんか、当たり前のことを解説しているな」や「すでに、業務規定やシステム仕様書として、このような表現を利用している」と感じた方が多いと予想します。また、例で示した「購買決裁における承認者職位決定ルール」が、ビジネスルールで、購買業務における業務的デシジョンのひとつであることを疑う方もほとんどいないでしょう。

つまり、判断根拠を伴う業務的デシジョンは、上記で示したように、誰にでも理解できるデシジョンテーブルという形式で表現し、可視化することができるということです。

デシジョンテーブルの利用シーン

デシジョンテーブルは企業活動を補助するツールとして利用されています。

- 業務規定やITシステムの設計書の表現のひとつとして、ビジネスルールを分かりやすく表す。

- BRMS(Business Rule Management System)のルール実行コアソフトウェア「ルールエンジン」は、デシジョンテーブルをルール実行仕様として、そのままの形式で利用することができる。

BRMS(Business Rule Management System)というITシステムの手法が挙がったことに、唐突感を抱いたかもしれませんが、ビジネスルール可視化とITシステムによる自動化は、業務改革の両輪として、切り離すことができない関係にあります。この関係について、説明します。

業務改革において、可視化は第一歩です。業務改革は「可視化→改革/改善→自動化」のステップを踏んでいきます。デシジョンテーブルで可視化したビジネスルールを、業務担当者とIT担当者が協議し、あるべきビジネスルールのデシジョンテーブルに改善した際、この成果物を実際の業務にどのように反映するか。つまり、ITシステムにより、どのように自動化するかを考えるのは、避けて通ることができません。

従来のシステム開発では、デシジョンテーブルを要件にして、プログラム設計書を作成し、プログラムコードに変換する手法が用いられてきました。

もし、デシジョンテーブルがそのままシステムのロジックとして機能し、実行される仕組みがあったら、非常に便利だと思いませんか?

それを実現するのが、BRMS(Business Rule Management System)のルール実行コアソフトウェア「ルールエンジン」になります。

BRMS(Business Rule Management System)

BRMSを解説するにあたり、再び例を用いて、説明していきます。

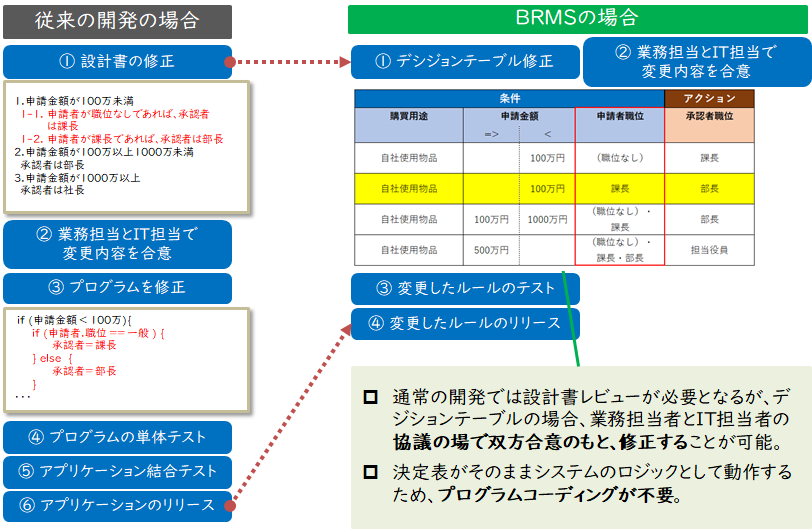

先ほど示した「購買決裁における承認者職位決定ルール」が、企業内の内部統制強化によって、変更が発生した場合を考えてみます。具体的な例として「100万円未満の自社使用物品の決裁承認者は課長、ただし、申請者が課長だった場合、決裁承認者は部長とする」というビジネスルールが追加されたケースを想定してみます。

<図2-従来開発とBRMSの違い>

左側が従来の開発手法で、プログラム設計書を作成した後でプログラムコードを書く流れとなります。

それに対して、右側のデシジョンテーブルの表現では、新たな判定条件である「申請者職位」という列を作成し、<「100万円未満の自社仕様物品の申請者職位が課長」の条件>に対して、<「決裁承認者が部長」のアクション>という列を追加することで表現できます。

BRMSは、デシジョンテーブルがそのままシステムのロジックとして機能するため、たったこれだけの修正で、追加要件に対するITシステムの修正が完了します。

いかがでしょうか。

デシジョンテーブルを修正することでITシステムの開発や修正が可能であれば、正確に、簡単に、迅速に、ビジネス環境の変化に対応することができると思いませんか。

この変更の例によって確認できたように、プログラムコードに拠らないデシジョンテーブルを用いたITシステムには、以下の効果があるといわれています。

- システム開発の品質や生産性が向上する

- システム変更の柔軟性や対応スピードが向上する

今回のコラムでは、ビジネスルール可視化にフォーカスしているので、これらの効果の詳細については、別の機会にて、紹介したいと思います。

\ 導入メリットや活用シーンを説明した資料をご用意しております /

ビジネスルールの可視化のメリット

なぜ、ビジネスルールの可視化が必要か。

前回のコラムの冒頭で記載した回答を繰り返します。「見えないビジネスルールは改善することができない」からです。

可視化は第一歩で、最終的に企業が成し遂げたいことは、業務改革です。この改革を進めていくには「可視化→改革/改善→自動化」のステップを踏む必要があります。ビジネスルール可視化のメリットを伝えるには、ITシステムによって自動化された改革の最終ステップを考える必要があります。

デシジョンテーブルはITの専門的な知識がなくても理解できる形式で、ビジネスルールを表現します。そのため、デシジョンテーブルで表現されたビジネスルールがITシステムに実装された場合、誰であっても、どのような判断で業務的デシジョンが決定されるかが明確に分かります。この特徴から次のメリットが発生します。

- ITシステム内製化のハードルとなっているプログラムなどの専門的知識を必要としないため、ビジネス環境の変化に伴うビジネスルールの変更を、IT専門家でなく業務担当者により実現するがことできます。これにより、属人化を防止できます。

- デシジョンテーブルでビジネスルールをITシステムに実装した場合、ITシステム変更もデシジョンテーブルを通じて行われ、ITシステムのブラックボックス化を防止できます。

デシジョンテーブルは、ビジネスルールを可視化するだけでなく、ITシステムで活用することによって、その真価を発揮するのです。

現代のビジネス環境は急速に変化しており、企業が競争力を維持し成長するためには、DXによる業務改革を進めていかねばなりません。

ビジネスルール可視化は業務改革の第一歩です。多くの企業で、業務改革やDXの足かせとなっている「属人化」と「システムのブラックボックス化」を継続的に防ぐために、不可欠なステップになります。デシジョンテーブルやデシジョン要件ダイアグラムは、ビジネスルール可視化をはじめ、業務改革を強力に推進するツールであることを、理解していただければ幸いです。

デシジョンテーブルに寄せられる意見

最後に。

デシジョンテーブルの説明を行った際、よく寄せられる意見のひとつに「メリットは理解できたけど、当社の業務は複雑で、ひとつのデシジョンテーブルで表現した場合、複雑になりすぎる」というものがあります。

この意見に対して、私からは「半分正解で、半分違います」と回答しています。

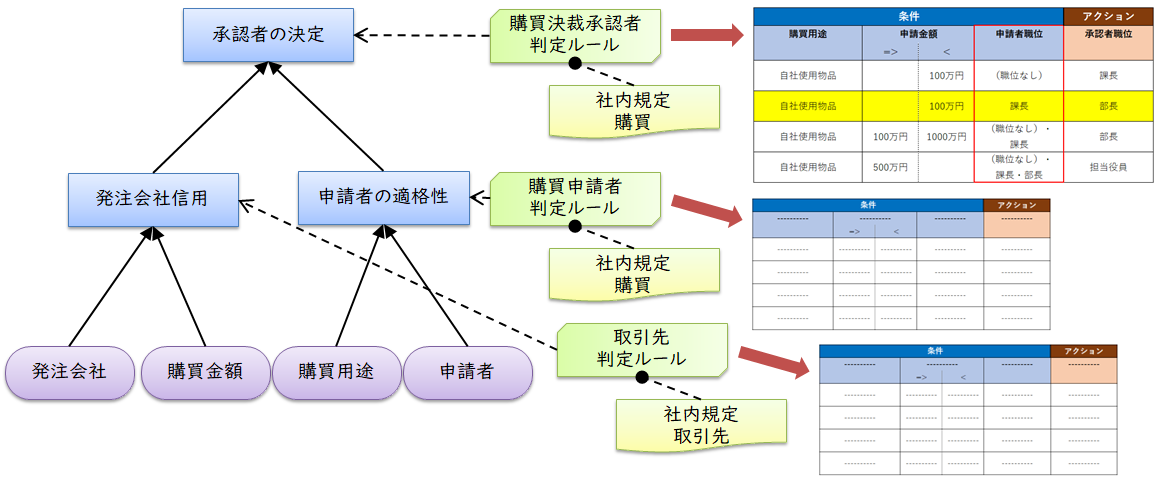

前回のコラムで紹介した要件レベルのモデリング:デシジョン要件ダイアグラム(DRD)を利用して、説明します。

ある業務的デシジョンを、たったひとつのデシジョンテーブルで表現しようとすると、間違いなく条件が多岐にわたり、複雑化します。

これを踏まえて、先ほどの質問に正確に回答すると「あるひとつの業務的デシジョンをひとつのデシジョンテーブルで表現すると複雑になりすぎるため、業務的デシジョンは複数のデシジョンテーブルによって表現します」になります。

実際の業務においても、最終判断に至る途中に、いくつかのビジネスルール(デシジョンテーブル)が存在し、途中のデシジョンを経たうえで、最終のデシジョンが決まります。

これをモデルとして構造化したのが、デシジョン要件ダイアグラムになります。このモデルを利用することにより、最初のインプットに対して、どのデシジョンテーブルの決定を経て、最終的な業務的デシジョンが決定されるのかが、明確になります。

<図3-デシジョン要件ダイアグラム>

これまでの説明では、図のデシジョン要求ダイアグラムの最上位にあたる<承認者の決定>ルールのデシジョンテーブルだけを、紹介してきました。

実際の購買申請の業務的デシジョンは、<承認者の決定>ルールだけでなく、<発注会社信用>ルールや<申請者の適格性>ルールなど別のデシジョンを経て、購買申請の業務が完結します。図中では割愛していますが、<発注会社信用>と<申請者の適格性>それぞれに、デシジョンテーブルで表現されるルールが存在しています。

「あるひとつの業務的デシジョンをひとつのデシジョンテーブルで表現すると複雑になりすぎるため、業務的デシジョンは複数のデシジョンテーブルによって表現します」という回答の意味を、理解いただけたのではないでしょうか。

メンテナンス性を向上させるためにも、デシジョンテーブルは可能な限りシンプルに作成することをお勧めしています。

まとめ

2回に分けて「ビジネスルールの可視化のメリット」について、説明してきました。紹介した「デシジョン要件ダイアグラム」や「デシジョンテーブル」は、誰でも業務知識さえあれば、ITの専門知識や、特別なソフトウェアを必要とせずに利用することができるモデルとなっています。

ぜひ、一度試してみてください。

前回コラムでは、デシジョン要件ダイアグラムとデシジョンテーブルの表記法などを解説しています。今回のコラムと合わせて確認することで、よりビジネスルールの可視化について理解が深まる内容となっています。

2024年7月31日公開

※この記事に掲載されている内容、および製品仕様、所属情報(会社名・部署名)は公開当時のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

関連リンク

資料請求はこちらから

オージス総研のルールベース開発(BRMS)やyonobi®について、詳細に説明した資料請求が無料で可能です。事例も複数掲載しておりますので、ぜひご確認ください。

関連サービス

-

ビジネスルール管理システム(BRMS)

ビジネスルール管理システム(BRMS)

オージス総研の強みであるモデリング技術と、BRMS(Business Rule Management System)を融合した「ルールベース開発ソリューション」をご紹介します。

-

ルールベース開発 -BRMS-

ルールベース開発 -BRMS-

オージス総研はBRMSの開発経験を通じて得た知見やノウハウから、BRMSを『ルールべース開発』というソリューションとして提供しています。

-

ルールベース開発プラットフォーム-yonobi®-

ルールベース開発プラットフォーム-yonobi®-

オージス総研はBRMSの開発経験を通じて得た知見やノウハウから、新たにルールベースAIという概念を取り入れ、yonobi®を開発しました。最短15分で、新しいルールをリリースすることも可能です。

-

ルールベースAI

ルールベースAI

ルールベースAIは、DXにおける課題を解決できます。活用された企業様には運用後のスピード感やシステム変革によるビジネス推進力を実感していただいています。

-

【ルールエンジン コラム】

【ルールエンジン コラム】

ビジネスルール可視化のメリット1 DMNの活用 前の記事へ -

【ルールエンジン コラム】

日本企業のグローバルビジネスにむけた挑戦

~ITテクノロジーとデジタルの活用~

第1章 同時多発的に起きるグローバル経済の不確実性の増大 次の記事へ

関連記事一覧

システムのブラックボックス化をルールベース開発(BRMS)で解消。活用事例ご紹介

システムのブラックボックス化をルールベース開発(BRMS)で解消。活用事例ご紹介 【ルールエンジン コラム】

【ルールエンジン コラム】

日本企業のグローバルビジネスにむけた挑戦

~ITテクノロジーとデジタルの活用~

第3章 10年後存続するためのIT利活用戦略 【ルールエンジン コラム】

【ルールエンジン コラム】

日本企業のグローバルビジネスにむけた挑戦

~ITテクノロジーとデジタルの活用~

第2章 グローバルな市場経済を意識して10年後存続可能な企業が進むべき展望 【ルールエンジン コラム】

【ルールエンジン コラム】

日本企業のグローバルビジネスにむけた挑戦

~ITテクノロジーとデジタルの活用~

第1章 同時多発的に起きるグローバル経済の不確実性の増大 【ルールエンジン コラム】

【ルールエンジン コラム】

ビジネスルール可視化のメリット1 DMNの活用 BRMS導入にデメリットはあるのか?10年以上のBRMS導入支援実績をもとに解説

BRMS導入にデメリットはあるのか?10年以上のBRMS導入支援実績をもとに解説 BRMSとは?~ビジネスルールを切り出すことによる4つの特長~

BRMSとは?~ビジネスルールを切り出すことによる4つの特長~ ビジネスルールとは?概要とルール変更の課題、ルール管理による解決策

ビジネスルールとは?概要とルール変更の課題、ルール管理による解決策 IoTサービスもルールベースAIで解決

IoTサービスもルールベースAIで解決

~複雑なサービス料金プラン作成や料金計算に最適~ ルールベースAIでDX時代を生き抜く

ルールベースAIでDX時代を生き抜く

~ビジネス源泉の強みとなるビジネスルールの帰属~ SAP×ルールベースAIでアドオン課題を解決 ~アドオン再配置によるDXの実現~

SAP×ルールベースAIでアドオン課題を解決 ~アドオン再配置によるDXの実現~ コロナ感染症支援の鍵はルールベース開発にあり~DX時代にむけた現実的なIT化アプローチ~

コロナ感染症支援の鍵はルールベース開発にあり~DX時代にむけた現実的なIT化アプローチ~ RPAの苦手を克服 ~作業の自動化から業務の自動化へ~

RPAの苦手を克服 ~作業の自動化から業務の自動化へ~ BRMSの課題を解決する具体策「yonobi(ヨウノビ)」

BRMSの課題を解決する具体策「yonobi(ヨウノビ)」