将来を見据えたERP選択の視点とは

はじめに

企業経営の根幹のデータを管理するERP。昨今ERPの機能がどんどん進化し、お手頃なクラウド型パッケージ製品も増えてきました。導入したら次のリプレースについて気になりはじめるERPの、将来も見据えた選択の視点をご案内いたします。

1.現在の課題を解決する

ERPに求められている利用目的は、情報の一元管理です。社会情勢の変化に、適切に素早く対応するには、必要な最新のデータや蓄積したデータに基づいて、日々判断していくしかありません。

(1)データドリブン経営が可能に

- データをもとに素早く経営判断や意思決定を行う経営方法に役立てるのがデータドリブン経営です。

- 迅速な意思決定が可能

- 客観的なデータに基づく判断や分析が可能 現状を見える化し、データ分析することで強みや課題の発見、将来の方向性を検討

- 生産性向上や収益率の改善など効率化すること

- 情報の共有化

誰もが判断にかかわることができ、最新の情報だけでなく情報の蓄積も可能

これを助けるのが、ERPによる情報の一元管理になります。

データドリブン経営のメリットは、

(2)どんな情報が必要か、その情報が手間なく管理できるか

では経営判断にどんな情報が必要か、まずはここから検討する必要があります。

そして日々データを管理するうえで、時間や手間の負荷が大きくかからないかが重要となります。この情報一元化の工程の維持管理が大変になってきた場合、そろそろERPのリプレースの検討時期かもしれません。他のシステムとの連携も踏まえて、どの範囲までをERPに担当させるかも判断します。

生産管理、生産計画や建設業界向け、鉄鋼業界向けなど特殊な機能や専門分野については、システムを連携することもできます。

2.将来のリプレースに備える

ERPを導入したときから、陳腐化は少しずつ始まります。現在のシステムとデータをより長く活かすには、汎用性を高める必要があります。システム運用を属人化して、ブラックボックス化しないように。安心の開発と保守体制があるコンソーシアムの活用も、解決方法の一つです。

(1)コンソーシアムとは

- コンソーシアムとは、「複数の企業が叡智を出し合って日本企業の成長を支えていこう」との理念を掲げ、ユーザー系SI企業を中核にコンソーシアム(連合)を作り、事業会社を設立。そして、ユーザー視点の「本当に使いやすい」ERPの開発にあたり、コンソーシアムのパートナー企業が販売を請け負うというシステムです。

- 複数社のノウハウを活かした製品開発ができる点です。1社より複数社の開発力の方が高いため、業界ごとに合わせた細かな対応仕様、目的ごとの仕様が準備されます。

- 複数社による開発と保守サービスが提供されるため、トラブル時の対応の早さや、サポート内容も充実。1社でできなくても他の会社のサポートを受けることもできます。

- 開発にあたり、各社に寄せられたユーザー視点を活かした、多くのユーザーにとって偏りのない「使いやすい」機能があります。共通化して汎用性を高めた仕様がある一方、特定目的や業種に特化した仕様も提供されます。

コンソーシアムのメリットは

(2)システムの互換性、移植性

複数のOSやデータベースシステムに対応している製品であれば、将来リプレースを検討する場合でも、簡単に移植(互換を保つ)できる可能性が高く、システムの汎用性を高めます。

長らく蓄積してきた貴重なデータも、新システムに引き継ぎができない場合、これまでの資産やノウハウが活かせなくなります。

3.コストと機能を踏まえたベストプラクティス

今必要な情報を管理できるかどうか。使わない機能(過剰な機能)にコストがかかりすぎていないかコストと機能のバランスを考える必要があります。また将来のERPリプレースを見据えて、システムの変更が可能かどうか、他のシステムとの連携が可能かどうか確認する必要があります。

(1)Fit to Standardも考える

- Fit to Standardは、ERPの標準機能に合わせて自社の業務プロセスを調整・変更する手法です。

- ERP導入目的への合致度で判断すること。

- アドオン開発、カスタマイズを少なくし、導入コストを安くする。 リプレース時も引き継ぎしやすいようにし、引き継ぎコストも下げます。

- カスタマイズのないパッケージソフトは、導入コストも利用コストも安くなりますが、機能が将来にわたって追加、変更できないことがリスクであることを理解します。

現場のニーズを踏まえたFit&Gap(標準機能と求める機能の合致度)を意識しながら、最重要でない部分は業界やシステムの共通のやり方に合わせるFit to Standardでできるだけコストを削減します。

ポイントは

(2)他の製品との連携

複数製品(他のシステム)との柔軟な連携が可能であれば、専門のシステムとも連携できるうえ、企業グループ内連携時も、過剰な機能で高額なシステム導入を強要せず、企業規模や必要な機能に合ったERPを導入できます。最近のERPのご相談で多いのが、「親会社や取引先に合わせて、高機能なERPを導入したが、利用する機能は限られているうえ、コストが高すぎる。必要十分なERPに切り替えたい」というケースです。他の製品と柔軟な連携を確保したうえで、利用目的に合わせた必要十分な機能を判断することが重要です。

(3)運用や保守の容易性、国産であること

繰り返しになりますが、コンソーシアムであれば、開発や変更、そのスタッフ確保が将来にわたって容易になります。1社より複数社の方が開発力だけでなく、運用や保守の面でも安心であるといえます。また国産であれば、税制や労働法など日本市場のルールに特化した仕様をカスタマイズなく確保できます。

4.将来のリプレースに備える

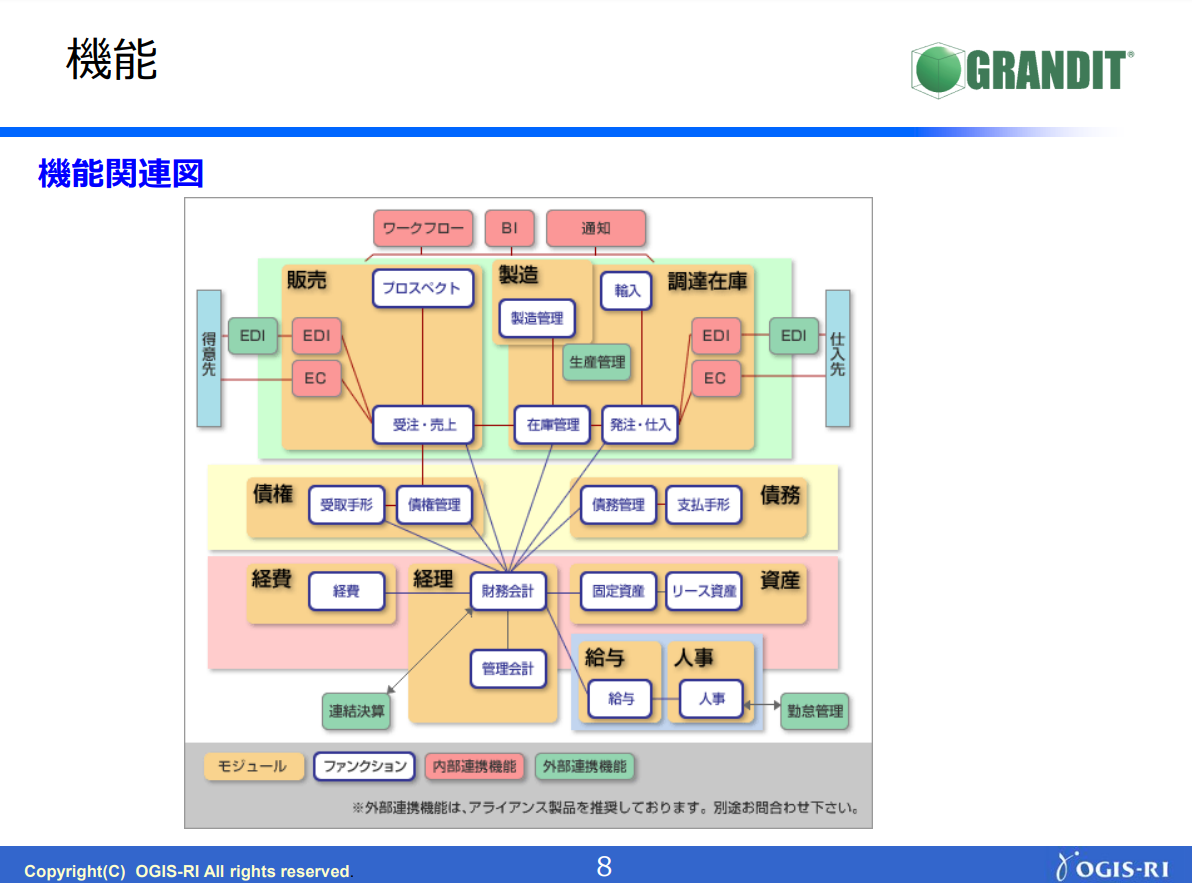

コンソーシアム方式により、より細かな業界仕様やユーザーニーズに対応し、「Fit to Standard」にも適した国産ERP「GRANDIT」の資料をご用意しております。

国産進化系ERP「GRANDIT」の資料をご用意しております

1.顧客視点でユーザビリティを追及した完全Web-ERP

2.多彩な業務ノウハウを集大成させた究極のコンソーシアム方式

3.基幹業務を超えてすべてを統合した真のオールインワン

4.幅広い企業規模や業種に対応するすぐれたスケーラビリティ

おわりに

将来を見据えたERP選択の視点と、自社にも導入しているGRANDITをご紹介させていただきました。自社での導入の経験・ノウハウも活用して、ERP導入前段階の業務統合支援や、「簡易診断」サービスによる現行業務の適合性評価も行っております。また特定の業種や業務への対応も可能です。

情報の一元化でご不便やご負担を感じられましたら、ERPを含めたシステムの見直しをお勧めいたします。

2025年9月16日公開

※この記事に掲載されている内容、および製品仕様、所属情報(会社名・部署名)は公開当時のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

関連サービス

-

GRANDIT

GRANDIT

GRANDITは、コンソーシアム方式により業界を代表するSI企業のノウハウを集大成した次世代ERPです。

関連記事一覧

システムトラブルをAIで早期復旧する方法 | 原因特定を自動化する仕組みとは

システムトラブルをAIで早期復旧する方法 | 原因特定を自動化する仕組みとは 企画アイデアの仮説生成に役立つ行動観察

企画アイデアの仮説生成に役立つ行動観察 バックオフィス業務の効率化と事例を解説

バックオフィス業務の効率化と事例を解説 生成AI活用を全社に定着させるためのポイントはプロンプト共有

生成AI活用を全社に定着させるためのポイントはプロンプト共有 増えるシステム、変わらない運用人員 - 運用コストをどう抑えるか

増えるシステム、変わらない運用人員 - 運用コストをどう抑えるか 生成AIを個人活用から社内全体活用へ

生成AIを個人活用から社内全体活用へ グローバル企業に求められる輸出管理 : BRMSで実現する規制対応

グローバル企業に求められる輸出管理 : BRMSで実現する規制対応 メール誤送信対策~BRMSによる独自ルールの自動チェック機能構築~

メール誤送信対策~BRMSによる独自ルールの自動チェック機能構築~ モダナイゼーション ~業務の可視化~

モダナイゼーション ~業務の可視化~ IT運用の属人化を解消したい。可視化と自動化で変える運用体制

IT運用の属人化を解消したい。可視化と自動化で変える運用体制 システムの「ブラックボックス化」の原因と対策

システムの「ブラックボックス化」の原因と対策 複雑でバリエーションの多い「カード入会審査」

複雑でバリエーションの多い「カード入会審査」

その審査条件の明確化と審査業務の効率化と透明化を実現するBRMS 障害対応履歴をAIで確認する ── 過去事例の活用で復旧スピードを改善

障害対応履歴をAIで確認する ── 過去事例の活用で復旧スピードを改善 業務プロセスを見直し、「使われる仕組み」をつくる3つの視点

業務プロセスを見直し、「使われる仕組み」をつくる3つの視点 バックキャスティングによる新規事業企画に重要な「エスノグラフィ」の観点をご紹介

バックキャスティングによる新規事業企画に重要な「エスノグラフィ」の観点をご紹介 モダナイゼーション ~業務の効率化~

モダナイゼーション ~業務の効率化~ 業務改善・効率化に役立つ「ECRS」、そのメリットと注意点

業務改善・効率化に役立つ「ECRS」、そのメリットと注意点 人事部門の働き方改革。労働時間の実態を適正かつ効率的に把握

人事部門の働き方改革。労働時間の実態を適正かつ効率的に把握 生成AI を企業に導入するには?導入ステップと成功のポイントを紹介

生成AI を企業に導入するには?導入ステップと成功のポイントを紹介  業務フロー図を作成する前に準備すべきこと、活用される業務フロー図の作り方について解説

業務フロー図を作成する前に準備すべきこと、活用される業務フロー図の作り方について解説 アンケートやインタビューでは明らかにできない

アンケートやインタビューでは明らかにできない

顧客の潜在ニーズを見つける方法 「Amazonビジネス」とのデータ連携による経費精算の作業時間短縮

「Amazonビジネス」とのデータ連携による経費精算の作業時間短縮 メインフレーム運用業務の自動化で業務効率を最大化する方法

メインフレーム運用業務の自動化で業務効率を最大化する方法 採用業務の効率化に向けたChatGPT活用サービスについて

採用業務の効率化に向けたChatGPT活用サービスについて 企業におけるAI活用

企業におけるAI活用 生成AIで営業活動を効率化。活用事例とメリット・デメリットを解説

生成AIで営業活動を効率化。活用事例とメリット・デメリットを解説 属人化を解消して業務効率化を実現する具体的ステップ | 原因・対策・再発防止まで

属人化を解消して業務効率化を実現する具体的ステップ | 原因・対策・再発防止まで インフルエンサーマーケティングの企画に必要なペルソナの作り方

インフルエンサーマーケティングの企画に必要なペルソナの作り方 事務作業を効率化。「APIを活用したファイル送信の自動化」

事務作業を効率化。「APIを活用したファイル送信の自動化」  疲弊するシステム運用現場を自動化ソリューションにて改善する

疲弊するシステム運用現場を自動化ソリューションにて改善する ERP導入における”Fit to Standard”アプローチ、その成功の秘訣とは

ERP導入における”Fit to Standard”アプローチ、その成功の秘訣とは PC管理を効率化するPCLCMのサービス内容と選び方を解説

PC管理を効率化するPCLCMのサービス内容と選び方を解説