アンケートやインタビューでは明らかにできない

顧客の潜在ニーズを見つける方法

新規事業や新商品の企画を進める際には、ターゲットとなる顧客のニーズを事前に調査することが重要です。代表的な顧客ニーズの調査手法は、アンケート、インタビュー調査が挙げられます。この調査によって、企画が本当に顧客のニーズを捉えているかを確認し、企画コンセプトに活かすことができます。

しかし、事前にアンケートやインタビュー調査による顧客ニーズ調査を行ったにも関わらず、実際に市場に投入した結果、想定より顧客に受け入れられなかったといったケースも存在します。

本記事では、アンケートやインタビュー調査だけでは、明らかにできないニーズが存在することと、その対策についてご紹介いたします。

ニーズの本質を考える

ハーバード・ビジネス・スクールのセオドア・レビット名誉教授が1960年に発表した「Marketing Myopia」(ハーバード・ビジネス・レビュー)では、顧客ニーズの本質について指摘されています。レビット教授は、「ドリルを買う人が欲しいのは、ドリルではなく穴の方である」という例えを用いて、ニーズについて、顧客の声を表面的に捉えてしまう現象を、近視眼的マーケティングとして問題視しました。

したがって、顧客ニーズ調査を行う上では、言葉をそのままの意味で受け取るのではなく、ニーズの本質を捉えることが、重要になっています。

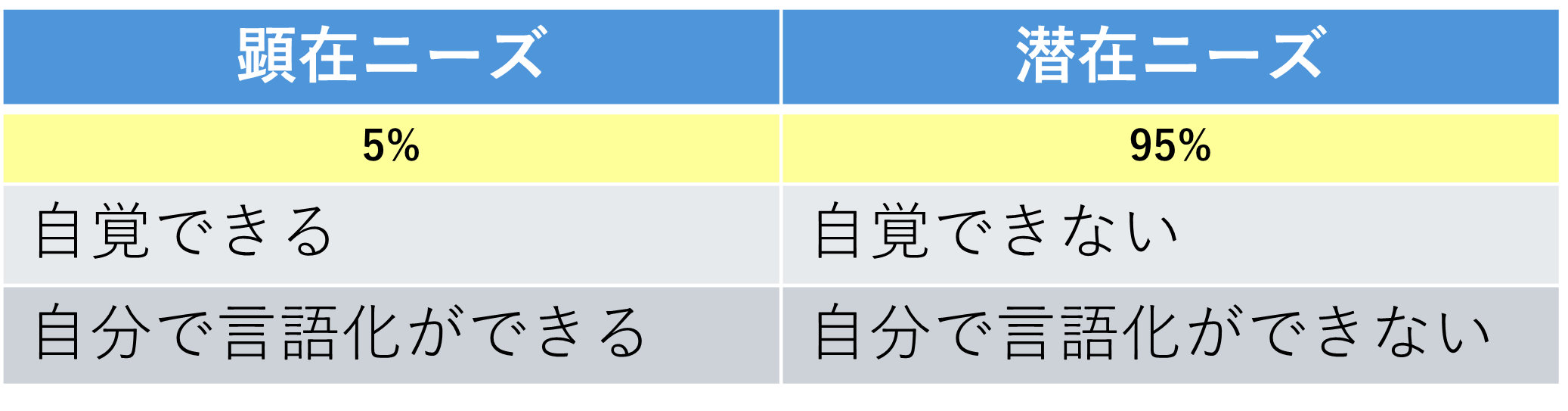

人には自覚ができていない潜在ニーズが95%存在

ハーバード大学のジェラルド・ザルトマン名誉教授の著書『心脳マーケティング』(藤川佳則/阿久津聡訳、ダイヤモンド社、2005年)によれば、「人間の行動のうち、自分で認識できる行動はわずか5%であり、残りの95%は無意識である」と述べられています。つまり、人が自分のニーズを自覚し、他人に説明できる内容は全体の5%に過ぎないことを意味しています。そのため、ニーズは人が自ら言語化できる「顕在ニーズ」と、自ら言語化できない「潜在ニーズ」に分類することができます。

顕在ニーズとは

顕在ニーズとは、顧客が自覚でき、自ら言語化できるニーズのことを指します。例えば、「今日はおいしいカレーが食べたい」といった具体的にニーズが顕在化している状態を指します。顕在ニーズは、顧客が自分で認識し、そのニーズを満たすための購買行動に繋がりやすいため、市場分析などで重要なニーズといえます。アンケートやインタビューなど、顧客が自ら言葉でニーズを伝えることができる調査を用いることで、定量的にニーズを集めることができるといった利点があります。

潜在ニーズとは

潜在ニーズとは、顧客が自覚できず、自ら言語化することが難しいニーズを指します。例えば、ある主婦が夕食を作っている際、料理の合間にビールを飲み、気分を高めていました。最初のインタビューでは、「ビールが好きなだけです」との回答でしたが、現場に赴き、実際の調理中の行動を見たところ、料理の節目の終わりにビールを飲んでいることがわかり、「料理は誰かに褒めてもらいたい。その小さな達成感のようなものを得るためにビールを飲んでいる」といった潜在ニーズが明らかになりました。潜在ニーズは顧客が自覚していない新たなニーズであるため、新しい市場機会の創出や顧客体験の見直しに役立てることができます。

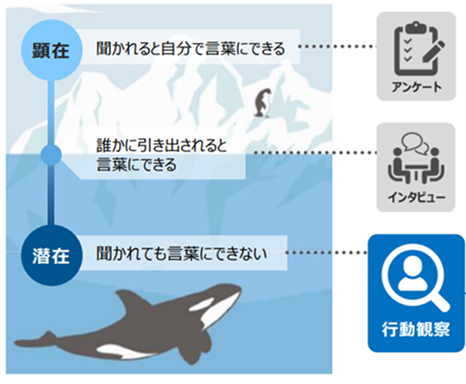

このような潜在ニーズは、顧客が自ら言語化できず、無意識の行動や深層心理に存在するため、アンケートやインタビューだけでは捉えることが非常に難しくなります。したがって、第三者が、顧客の行動を観察することで、潜在ニーズに気づくことが重要になります。この観察を行う調査手法を「行動観察」と呼びます。

<顕在ニーズ・潜在ニーズ別の推奨調査手法の例示>

潜在ニーズの見つけ方

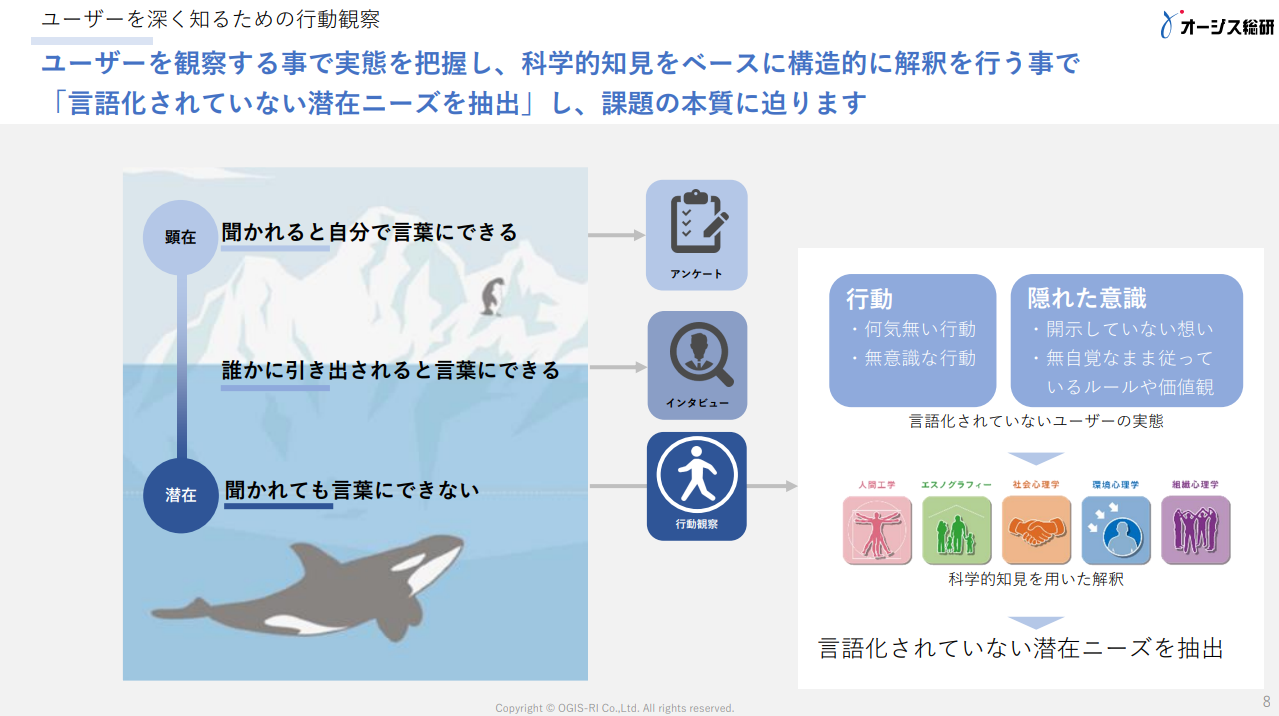

顧客が自覚していない潜在ニーズは、第三者が顧客の行動を観察することで明らかにできます。潜在ニーズを調査する手法として、行動観察調査が有効です。行動観察調査とは、顧客の行動を実際に観察し、得られた事実に基づいて分析・推察を行い、潜在ニーズを導き出す方法です。例えば、先述の「主婦は料理を誰かに褒めてもらいたい」といった潜在ニーズは、実際に主婦の家庭に訪問し、普段の夕食の調理シーンを観察することで気づくことができました。

九州大学名誉教授である山口裕幸教授(現・京都橘大学教授)に寄稿をいただいたコラム第13回「何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み」では、潜在ニーズの見つけ方について以下のように解説されています。

"私たちは、質問された際に社会的に望ましい意見を考え、良い印象を与えるためにどう答えるかを考えてしまいます。例えば、「家事や育児に関する男女の役割分担について、どのようにお考えですか?」といった質問には、回答を行う際に社会的望ましさのバイアスがかかります。逆に日常の何気ない行動の中には、その人の「本音」が表れます。人間は日常的に注意を払い、集中して生活を送ることはできず、意識していなくても無難な生活を送るための情報処理能力を備えています。これは人間のエコな自動運転機能のようなものであり、意識をしていない状態でも、自分の本音に従って行動をするようになっています。"

したがって、第三者が、実際に顧客の潜在意識が行動として表に現れる瞬間、すなわち潜在ニーズが行動として現れる瞬間を行動観察調査で捉えることで、潜在ニーズを見つけることが可能となります。

行動観察調査の具体的な手法については、以下の資料にて、より詳しいご紹介を行っております。

行動観察についてのご紹介資料

学べること

(1)行動観察のご紹介

(2)プロジェクトの進め方

(3)行動観察のプロジェクト事例

2025年3月25日公開

※この記事に掲載されている内容、および製品仕様、所属情報(会社名・部署名)は公開当時のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

関連サービス

-

「行動観察」を活用したコンサルティング

「行動観察」を活用したコンサルティング

新規ビジネス開発や抜本的改革の成功には、関連する「人」や「場」の事実・実態に基づいた課題の核心に迫ることが必要不可欠です。無意識の行動や当たり前のように見過ごされている事実をとらえることで、本質的なニーズやリスク、暗黙知を導き出し、さまざまな課題解決に貢献します。

関連記事一覧

生成AIとAIエージェントの違いとは?活用例をわかりやすく紹介

生成AIとAIエージェントの違いとは?活用例をわかりやすく紹介 システムトラブルをAIで早期復旧する方法 | 原因特定を自動化する仕組みとは

システムトラブルをAIで早期復旧する方法 | 原因特定を自動化する仕組みとは 企画アイデアの仮説生成に役立つ行動観察

企画アイデアの仮説生成に役立つ行動観察 バックオフィス業務の効率化と事例を解説

バックオフィス業務の効率化と事例を解説 生成AI活用を全社に定着させるためのポイントはプロンプト共有

生成AI活用を全社に定着させるためのポイントはプロンプト共有 増えるシステム、変わらない運用人員 - 運用コストをどう抑えるか

増えるシステム、変わらない運用人員 - 運用コストをどう抑えるか 将来を見据えたERP選択の視点とは

将来を見据えたERP選択の視点とは 生成AIを個人活用から社内全体活用へ

生成AIを個人活用から社内全体活用へ グローバル企業に求められる輸出管理 : BRMSで実現する規制対応

グローバル企業に求められる輸出管理 : BRMSで実現する規制対応 メール誤送信対策~BRMSによる独自ルールの自動チェック機能構築~

メール誤送信対策~BRMSによる独自ルールの自動チェック機能構築~ モダナイゼーション ~業務の可視化~

モダナイゼーション ~業務の可視化~ IT運用の属人化を解消したい。可視化と自動化で変える運用体制

IT運用の属人化を解消したい。可視化と自動化で変える運用体制 システムの「ブラックボックス化」の原因と対策

システムの「ブラックボックス化」の原因と対策 複雑でバリエーションの多い「カード入会審査」

複雑でバリエーションの多い「カード入会審査」

その審査条件の明確化と審査業務の効率化と透明化を実現するBRMS 障害対応履歴をAIで確認する ── 過去事例の活用で復旧スピードを改善

障害対応履歴をAIで確認する ── 過去事例の活用で復旧スピードを改善 業務プロセスを見直し、「使われる仕組み」をつくる3つの視点

業務プロセスを見直し、「使われる仕組み」をつくる3つの視点 バックキャスティングによる新規事業企画に重要な「エスノグラフィ」の観点をご紹介

バックキャスティングによる新規事業企画に重要な「エスノグラフィ」の観点をご紹介 モダナイゼーション ~業務の効率化~

モダナイゼーション ~業務の効率化~ 業務改善・効率化に役立つ「ECRS」、そのメリットと注意点

業務改善・効率化に役立つ「ECRS」、そのメリットと注意点 人事部門の働き方改革。労働時間の実態を適正かつ効率的に把握

人事部門の働き方改革。労働時間の実態を適正かつ効率的に把握 生成AI を企業に導入するには?導入ステップと成功のポイントを紹介

生成AI を企業に導入するには?導入ステップと成功のポイントを紹介  業務フロー図を作成する前に準備すべきこと、活用される業務フロー図の作り方について解説

業務フロー図を作成する前に準備すべきこと、活用される業務フロー図の作り方について解説 「Amazonビジネス」とのデータ連携による経費精算の作業時間短縮

「Amazonビジネス」とのデータ連携による経費精算の作業時間短縮 メインフレーム運用業務の自動化で業務効率を最大化する方法

メインフレーム運用業務の自動化で業務効率を最大化する方法 採用業務の効率化に向けたChatGPT活用サービスについて

採用業務の効率化に向けたChatGPT活用サービスについて 企業におけるAI活用

企業におけるAI活用 生成AIで営業活動を効率化。活用事例とメリット・デメリットを解説

生成AIで営業活動を効率化。活用事例とメリット・デメリットを解説 属人化を解消して業務効率化を実現する具体的ステップ | 原因・対策・再発防止まで

属人化を解消して業務効率化を実現する具体的ステップ | 原因・対策・再発防止まで インフルエンサーマーケティングの企画に必要なペルソナの作り方

インフルエンサーマーケティングの企画に必要なペルソナの作り方 事務作業を効率化。「APIを活用したファイル送信の自動化」

事務作業を効率化。「APIを活用したファイル送信の自動化」  疲弊するシステム運用現場を自動化ソリューションにて改善する

疲弊するシステム運用現場を自動化ソリューションにて改善する ERP導入における”Fit to Standard”アプローチ、その成功の秘訣とは

ERP導入における”Fit to Standard”アプローチ、その成功の秘訣とは PC管理を効率化するPCLCMのサービス内容と選び方を解説

PC管理を効率化するPCLCMのサービス内容と選び方を解説