Safety-Ⅱを用いた安全性向上支援 ~レジリエンス工学に基づく安全の取り組み~

「安全」の取り組みにおける課題・背景

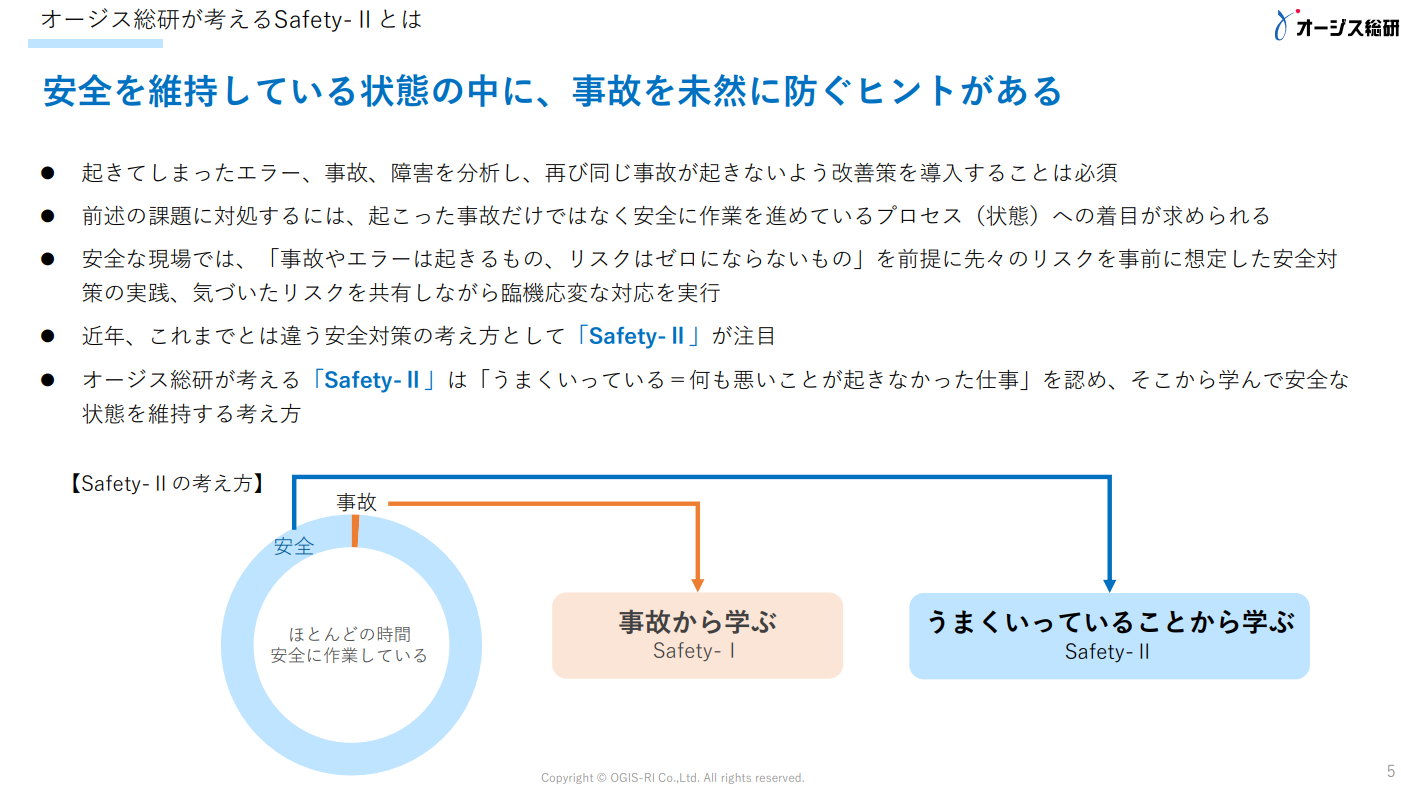

我々が現場の安全性に関して受けるご相談で特に多いのが、「事故やヒューマンエラーの原因を調査し改善することで事故件数が減ってはいるものの、ゼロにはならず困っている」というものです。昨今注目されている事故を減らす考え方として、Safety-ⅠとSafety-Ⅱの2つの考え方があります。

これらはレジリエンス工学の分野で発達してきた考え方です。オージス総研ではSafety-ⅠやSafety-Ⅱの考え方を参考にしながら、現場の安全性向上の支援をしています。

「Safety-Ⅱ」の考え方と導入 詳細資料ダウンロード

安全文化向上の次のステージ「Safety-Ⅱ」ご紹介資料

● 具体的な導入ステップのご説明

● Safety-Ⅱの定着・浸透に向けたポイントとは

● ご要望があれば、オンライン会議で補足ご説明いたします

Safety-ⅠとSafety-Ⅱ

Safety-Ⅰとは: 失敗から学ぶ、ミスを減らす

Safety-Ⅰとは、「失敗の数を可能な限り少なくする」安全に対する考え方で、何か事故・事象が発生してから対処します。

企業の「安全」の取り組みにおいては、「発生した事故・事象の原因を調査し、対策を実施する」ことが主流です。

Safety-Ⅰの特徴

Safety-Ⅰの特徴には下記のようなものがあります。

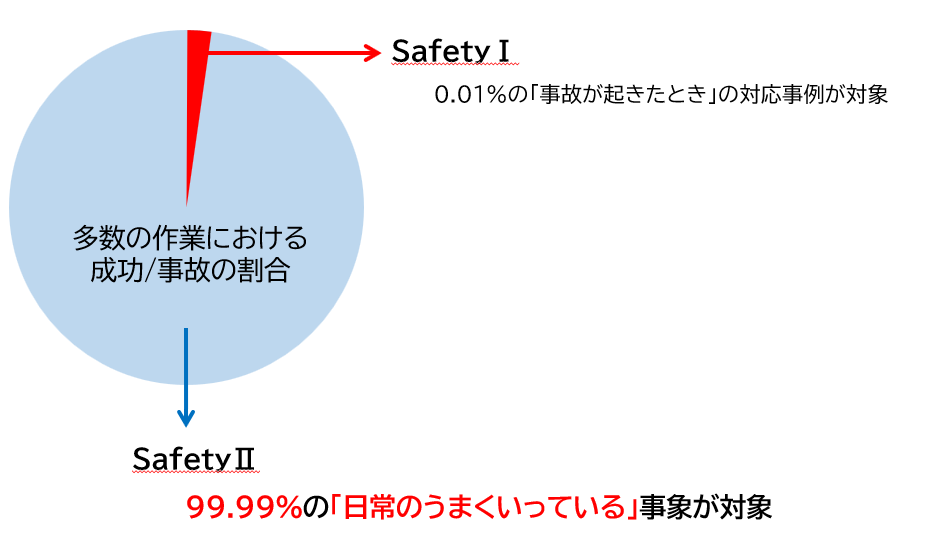

- 「事故が起きたとき」の対応事例を対象にする

- 人間が起こす行動が事故原因のきっかけになり得るという考え方

- 標準マニュアルを作成することで、誰もが同じような安全対策を実施できる

Safety-Ⅰを進めていく際に行き当たる壁

実際の事故原因からどうすべきかを考えていきますが、進めていくと下記のような課題が出てきます。

課題①: 標準マニュアルを作成しようとしてもすべてのパターンは網羅できず、記載されていない事象には対処できない

課題②: 仮にすべてのパターンを網羅できたとしても、従業員がそのすべてを身に付けるのが困難

課題③: 事故やイレギュラーの発生件数は少ないため、学習機会が限られる

これらの課題に対応するための考え方として登場したのがSafety-Ⅱです。

「Safety-Ⅱ」の考え方と導入 詳細資料ダウンロード

安全文化向上の次のステージ「Safety-Ⅱ」ご紹介資料

● 具体的な導入ステップのご説明

● Safety-Ⅱの定着・浸透に向けたポイントとは

● ご要望があれば、オンライン会議で補足ご説明いたします

Safety-Ⅱとは: レジリエンス工学に基づく考え方、成功から学ぶ、成功を増やす

「失敗の数を可能な限り少なくする」Safety-Ⅰに対し、Safety-Ⅱとは「成功の数を可能な限り多くする」安全に対する考え方で、必要に迫られる前、または問題が大きくなる前に先取りして対処します。Safety-ⅡはSafety-Ⅰだけでは足りない領域をカバーするために、レジリエンス工学の分野で出てきました。

事故・事象が発生したときに、普段安全に行動できているのはなぜかを理解することに主眼を置きます。

Safety-Ⅱの特徴

Safety-Ⅱには下記のような特徴があります。

- 「日常のうまくいっている」事象を対象にするため、事例や実践教育機会が豊富[図1]

- 人間は柔軟に対処することで、安全な仕組を維持する役割を担うと考える

- 標準マニュアルに記載がなくうまくいった行動は現場状況への適応とみる

Safety-ⅠとSafety-Ⅱの考え方はどちらか一方を採用するというものではなく、どちらも参照しながら取り組みを実施することが重要です。

図1: Safety-ⅠとSafety-Ⅱで対象とする事象

Safety-Ⅱ実践における課題

Safety-Ⅱの考え方を実践する際、以下のようなハードルが考えられます。

課題①: 従来とは異なる安全に対する捉え方なので、概念や捉え方を理解する必要がある

課題②: 理解した概念が、自分たちの組織ではどのように適用されるか検討する必要がある

課題③: Safety-Ⅱの取り組みを、どのようにして日常業務に取り入れれば良いかわからない

Safety-Ⅱの考え方を実践するには、「日常的に、意識することなくうまくいっていること」にも気づき対処できることが求められます。

そのためには、

- Safety-Ⅱの概念の理解と自組織への適用計画

- 行動観察を用いた、現場でうまくいっている行動の把握

- 通常行っている業務をベースに、Safety-ⅠとSafety-Ⅱの考え方を組み込んだ形で仕組化

現場でうまくいっている行動は日々蓄積されていくため、Safety-Ⅰの活動と合わせて、継続的にうまくいっている行動を学習していくことで、安全性向上をねらいます。

行動観察を用いたSafety-Ⅱ実践支援について

Safety-Ⅱは現在も研究や議論がなされている考え方です。オージス総研では、この記事で紹介しているようなSafety-Ⅱに関する解釈と、長年提供してきた『行動観察』をもとに安全性向上の支援を行っています。

安全の取り組みの高度化にご興味のある方、Safety-Ⅱの考え方を取り入れた取り組みにご興味のある方、詳細について知りたい方はお気軽にお問い合わせください。

2021年10月6日公開

2024年2月16日更新

※この記事に掲載されている内容、および製品仕様、所属情報(会社名・部署名)は公開当時のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

関連サービス

関連記事一覧

「行動観察」「レジリエンス工学」で安全意識の高い現場へ変革する

「行動観察」「レジリエンス工学」で安全意識の高い現場へ変革する 新人・若手社員を早期育成・戦力化するには? 指導の質を向上させる方法を解説

新人・若手社員を早期育成・戦力化するには? 指導の質を向上させる方法を解説 行動観察による長期的・継続的な業務改善 ~隠れた課題を見つけ出す方法とは?~

行動観察による長期的・継続的な業務改善 ~隠れた課題を見つけ出す方法とは?~ "画面UIの使いやすさ"が業務効率を変える理由 -システムにユーザビリティを取り入れる意味と実践

"画面UIの使いやすさ"が業務効率を変える理由 -システムにユーザビリティを取り入れる意味と実践 安全を優先する組織文化を作るために

安全を優先する組織文化を作るために 新規事業成功のための行動観察を用いた顧客理解

新規事業成功のための行動観察を用いた顧客理解

~顧客理解=人間理解のススメ~ 「デザインリサーチ」で人の本質的なニーズを捉える~考え方・手法・注意点~

「デザインリサーチ」で人の本質的なニーズを捉える~考え方・手法・注意点~  良いUXを考えるための土台となる、「UXリサーチ」の考え方

良いUXを考えるための土台となる、「UXリサーチ」の考え方  現場の安全性向上を目的とした行動観察

現場の安全性向上を目的とした行動観察 業務可視化を成功させノウハウや技術の伝承を実現する重要なポイント

業務可視化を成功させノウハウや技術の伝承を実現する重要なポイント 新規事業立ち上げの成功ガイド:押さえておくべきポイントと秘訣

新規事業立ち上げの成功ガイド:押さえておくべきポイントと秘訣 成功する商品開発のプロセスとは?6ステップで解説

成功する商品開発のプロセスとは?6ステップで解説 ウェアラブル端末導入による仮説生成

ウェアラブル端末導入による仮説生成 プロが解く観察力の鍛え方 第3回

プロが解く観察力の鍛え方 第3回

あなたのユーザーインサイトはユーザーが見えるか? プロが解く観察力の鍛え方 第2回

プロが解く観察力の鍛え方 第2回

気づきだけではまだ足りない~インサイトが刺さらない理由~ プロが解く観察力の鍛え方 第1回

プロが解く観察力の鍛え方 第1回

「気づき力」を高めるために必要な2つのこと

ミステリーショッパーのメリットと「現場の気づき」の重要性

安全性診断サービス

安全性診断サービス 新規事業開発の成功プロセス「アイデア出しの3つの手順」

新規事業開発の成功プロセス「アイデア出しの3つの手順」 360度カメラ映像による行動観察

360度カメラ映像による行動観察 DXによる事業課題解決に向けたプロセス ~「デザイン思考」と「アジャイル開発」~

DXによる事業課題解決に向けたプロセス ~「デザイン思考」と「アジャイル開発」~ 行動観察×AI

行動観察×AI 「気づき」について考える【前編】

「気づき」について考える【前編】 「気づき」について考える【後編】

「気づき」について考える【後編】 デジタルトランスフォーメーションの課題と実現に向けたアプローチ

デジタルトランスフォーメーションの課題と実現に向けたアプローチ リスクマネジメントと現場の気づきの重要性

リスクマネジメントと現場の気づきの重要性 ビジネスにおける行動変容のためのアプローチ

ビジネスにおける行動変容のためのアプローチ カスタマージャーニーマップ作成のポイント

カスタマージャーニーマップ作成のポイント 「働き方改革」の実現に向けた現場・現物・現実の重要性

「働き方改革」の実現に向けた現場・現物・現実の重要性 成功するファシリテーションとは?ファシリテーターに求められること

成功するファシリテーションとは?ファシリテーターに求められること

潜在的なヒヤリハットの把握による安全性向上

ワークショップによる本質的なソリューションの創造

ワークショップによる本質的なソリューションの創造 デザイン思考と新価値創造

デザイン思考と新価値創造 新たな価値創造のための3つのヒント

新たな価値創造のための3つのヒント 安全品質の向上のための3つのヒント

安全品質の向上のための3つのヒント 鉱脈ナビ@美容市場 - 美容にモヤモヤ感を抱える未充足クラスター

鉱脈ナビ@美容市場 - 美容にモヤモヤ感を抱える未充足クラスター "型のマネだけにならない"ノウハウを可視化して現場に活かす - スキル・マインドの両面から -

"型のマネだけにならない"ノウハウを可視化して現場に活かす - スキル・マインドの両面から - 鉱脈ナビ@お出かけ市場 - 「家ソト&街ナカの活性化」 に貢献する6ターゲット

鉱脈ナビ@お出かけ市場 - 「家ソト&街ナカの活性化」 に貢献する6ターゲット 自主調査レポート「鉱脈ナビ@家ナカ市場」

自主調査レポート「鉱脈ナビ@家ナカ市場」 コミュニケーションについての定性調査のデータを公開

コミュニケーションについての定性調査のデータを公開 日常の些細な定性情報から本質的なニーズを導く

日常の些細な定性情報から本質的なニーズを導く 70代を迎える団塊世代の兆しを探る

70代を迎える団塊世代の兆しを探る リフレームに必要な3つの「マインドセット」

リフレームに必要な3つの「マインドセット」 アナログは今後どうなるのか

アナログは今後どうなるのか 「わからない」に触れる価値

「わからない」に触れる価値 「リフレーム」について考える

「リフレーム」について考える

会社内の「弱い紐帯(ちゅうたい)」

「インサイト」について考える【後編】

「インサイト」について考える【後編】 「インサイト」について考える【前編】

「インサイト」について考える【前編】 「返報性」のキャッチボール

「返報性」のキャッチボール 赤ちゃんの泣き声を許せる自分になるには?

赤ちゃんの泣き声を許せる自分になるには? グルメ口コミサイトに見る、サービスの事前期待と事後評価の重要性

グルメ口コミサイトに見る、サービスの事前期待と事後評価の重要性 ブランディングとしての組織づくり

ブランディングとしての組織づくり パリのメトロにて:サービスの「主語」は誰か?

パリのメトロにて:サービスの「主語」は誰か? 京都嵐山駅で見かけた、観光気分を盛り上げる配慮

京都嵐山駅で見かけた、観光気分を盛り上げる配慮 ジムとモチベーションと私

ジムとモチベーションと私 「ゆるくつながる」

「ゆるくつながる」 ロボットのいる社会から人の社会を見る

ロボットのいる社会から人の社会を見る