新人・若手社員を早期育成・戦力化するには? 指導の質を向上させる方法を解説

新人・若手社員を早期育成したいが、うまくできない、どうしたらよいか分からないとお悩みではないですか?

本コラムでは、新人・若手社員の早期育成を目的に、指導の質を高めるポイントや行動観察を活用した具体的手法を学び、企業・組織が戦略的に活用できる仕組みをご紹介します。課題解決のための環境づくりや支援の必要性、方法を解説します。

1.新人・若手社員の早期育成はなぜ必要か?

現在、多くの企業において、人材育成、特に新人・若手社員の早期育成は、経営上、喫緊の課題です。背景として挙げられるのは、ベテラン人材の定年退職などの社会的要因の他に、急速な技術革新、ビジネスや業務プロセスの複雑化など、新入社員を含め若いうちから仕事に求められる知識・スキルが、加速度的に増加していることも挙げられます。新人・若手社員の早期育成が実現できれば、企業にとって大きな力となります。

新人・若手社員が即戦力となることで、業務の迅速さ、生産性の向上はもちろんのこと、多様なバックグラウンドを持つ人を早期に育成できれば、イノベーションも促進され、社会の変化への対応力の向上、多方面での活躍、顧客満足度の向上などの成果が期待できます。加えて社員の成長実感によるモチベーション・定着率の向上、それによる組織としての一体感の醸成、トレーニングや採用にかけるコストの削減、離職の抑制などのメリットも期待できます。

2.早期育成のために必要な「指導の質の向上」

では、早期育成はどのようにして実現できるのでしょうか?

一般的な方法は、OJTもしくはOFF-JTによる指導です。OJTは、実際のプロジェクトの実践を交えて知識・スキルを身につけたり、メンター制度のように、経験豊富な社員が新人・若手社員をサポートすることを通じて行われます。一方、OFF-JTは、研修や勉強会、セミナーなどを通じて、体系的に知識・スキルを身につけます。

OJT、OFF-JT、いずれの形式をとるにしても、新人・若手社員の早期育成には、質の高い指導が不可欠です。質の高い指導をするためには、教える側、すなわち指導者である上司や先輩の「指導の質の向上」が必要です。

3.早期育成に必要な「指導の質の向上」がうまくいかない訳とは?

では、新人・若手社員の早期育成を実現させるための、指導者の指導の質向上の方法には、どのような方法があるのでしょうか?これも、早期育成の方法と同じく、同じような指導的立場の人のやり方を見様見真似で実施していくOJT形式の習得と、コーチング研修などを受講し効果的なコミュニケーション手法やフィードバック手法を学ぶ、OFF-JT形式の習得があります。

しかし、指導者が指導の質を向上させるために、これらの方法をとっていく場合、さまざまな問題が発生します。

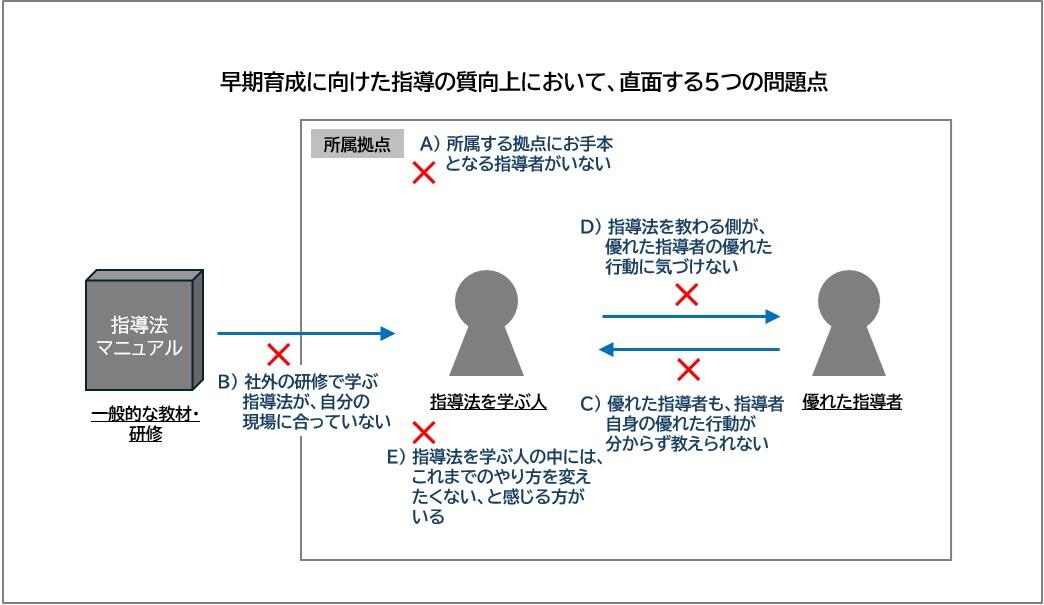

具体的には、主に以下の5つのことが挙げられます。

B)社外の研修で学ぶ指導法が、自分の現場に合っていない

C)優れた指導者も、指導者自身の優れた行動が分からず教えられない

D)指導法を教わる側が、優れた指導者の優れた行動に気づけない

E)指導法を学ぶ人の中には、これまでのやり方を変えたくない、と感じる方がいる

それぞれを順に見ていきましょう。

A)所属する拠点にお手本となる指導者がいない

通常、少数の指導者が、多くの新人・若手社員に教えるのが一般的です。従って、指導者自体が少なく、業種業態によっては、1つの拠点に指導者が1名しかいない、という事態が発生します。そのような場合、「優れた指導者から学ぶ」ということが、うまくいかないことが考えられます。

そのような現場において、新任の指導者は、自分が新人・若手社員だった頃を思い出しながら、自ら工夫をして、トライ&エラーを繰り返し、よりよい指導方法を模索しているのが現実です。そのため、自分の指導方法が本当によいのか不安を感じつつ指導を行い、何か問題に直面した際は、誰にも相談できず、1人で抱え込む、という事態が発生しているのが現実です。

B)社外の研修で学ぶ指導法が、自分の現場に合っていない

指導法を向上させる方法として、まず考えられるのは、研修プログラムを受講したり、書籍などのツールを使って勉強する、ということが挙げられます。しかし、そういった研修プログラムや書籍等で学ぶ指導法は、あくまで一般的・基本的な指導ノウハウになります。一方で、現場は多種多様で、必ずしも研修で教えられた内容がしっかりと合う現場ばかりとは限りません。

C)優れた指導者も、指導者自身の優れた行動が分からず教えられない

皆様の職場にも、「あの人は教え方が上手」「あの人の元で育った若手は成長する」といった、優れた指導者がいらっしゃるかもしれません。そのような方が先生となり、指導法を学ぶ人に指導法に関するレクチャーをする、という方法があります。そうすることで、現場やその状況に応じた効果的な指導法で教えられるかもしれません。

しかし、現場の優れた指導者は、指導者自身の優れた行動を具体的に言語化できるのでしょうか?人間は自分の行動を全て意識することができないため、自分の優れたやり方を本人が気づけなかったり、うまく言語化できない、といった困難に直面することが考えられます。

D)指導法を教わる側が、優れた指導者の優れた行動に気づけない

指導の質を向上させる方法として、指導法を学ぶ人が、優れた指導者の指導の様子を見て、よい行動を取り入れていこうとする、「見て学ぶ」という方法が考えられるかもしれません。しかし、見て学ぶという方法も、壁にぶつかる場合があります。すなわち、学ぶ人が優れた指導者の行動を見ても、どんな行動がポイントなのか、なぜ優れているのか、その理由に気づけないということです。指導のポイントは、何気ない声かけや行動の中に含まれていることが多いのですが、学ぶ人がそこに気づくことなく、見逃してしまうということが考えられます。

E)指導法を学ぶ人の中には、これまでのやり方を変えたくない、と感じる方がいる

特に年配の方、指導経験の長い方は、これまでの自分のやり方が確立されています。そのような方にとっては、自分の指導法とは異なる指導法を「優れた指導法」として教えられたとしても、自分のこれまでの指導法を否定されたと感じ、積極的に取り組んでもらえない可能性があります。場合によっては、やり方を押し付けられたと感じて、取り組みへのモチベーションが低下してしまうことも考えられます。

これらの問題は、多くの職場で発生していると思われます。指導の質を向上させ、新人・若手社員の早期育成を実現させるためには、これらの問題を解決することが不可欠です。

早期育成に向けた「指導の質の向上」に関するPDF資料

4.相互の行動観察による、早期育成のための指導の質の向上プロジェクト

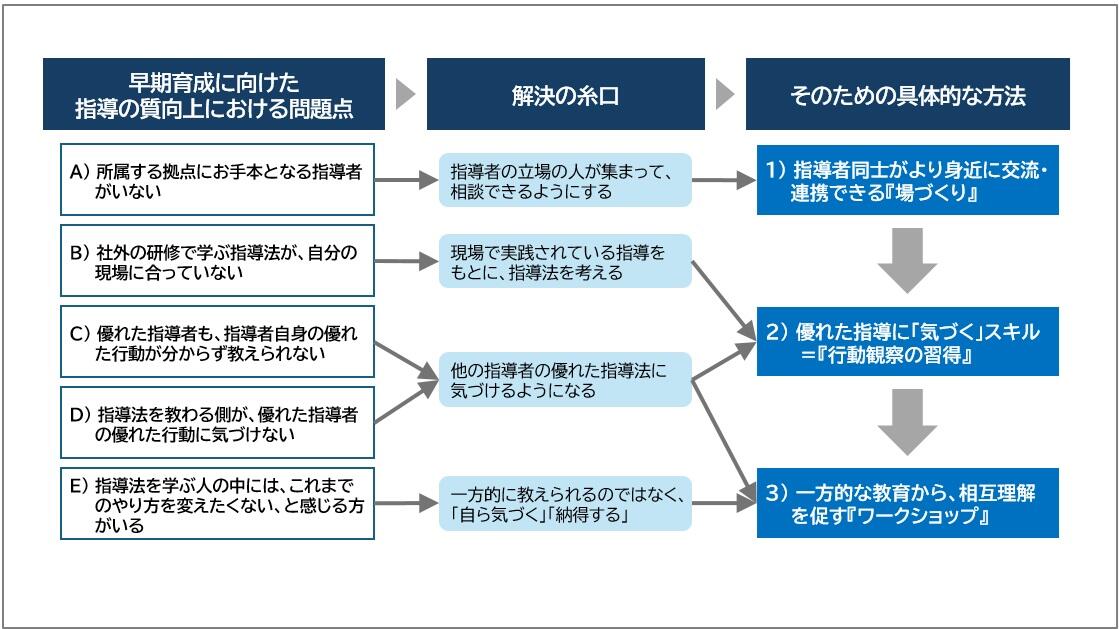

これらの問題点を解決するには、3つの点が重要です。すなわち、

1)指導者同士がより身近に交流・連携できる『場づくり』2)優れた指導に「気づく」スキル=『行動観察の習得』

3)一方的な教育から、相互理解を促す『ワークショップ』 という視点の転換が必要です。それぞれ、具体的に説明していきます。

1)指導者同士がより身近に交流・連携できる『場づくり』

まずは、同じような指導をしている立場の人が、各拠点や部署などでバラバラにいる場合は、それらの人が交流できるように、場づくりをします。この「場」には、既に優れた指導スキルを持つ指導者や、これから指導について学ぼうとする指導者など、スキルや経験に関係なく、さまざまな人が集まります。

この「場」では、ワーキング形式で、定期的に対面で会う機会を設定し交流を深めていきます。特に最初の方は、必ずしも本題から入らず、アイスブレイクなどに時間を割き、お互いの人となりを知ることから始めていきます。ワーキングの名称を考えるところから始めてもよいかもしれません。また、地理的に離れている時は、オンラインのチャットなどで結び、気軽に相談できる環境を整備することが重要です。

このように、まずは相互に交流できる「場」を作り、環境を整備していきます。そうすることで、「A)所属する拠点にお手本となる指導者がいない」という問題点を解決することができます。

2)優れた指導に「気づく」スキル=『行動観察の習得』

ワーキングができ、相互の交流の場が設定できたら、次に行うのは、「相互の行動観察」です。すなわち、お互いに早期育成に向けた指導をしている様子を「行動観察」し、そこで得られた指導に関する行動の「事実」から「解釈」を考え、この指導方法はこういうところがポイントなのではないか、という気づきを得るステップになります。

ここで得られたことは、実際の現場で行われていることですので、現場に適した指導のポイントになります。また、自分では分からないことでも、他のメンバーからの気づきを通じて、指導の質向上のための具体的な行動を把握することができます。

もしかしたら、「行動を観察しただけで、指導方法に関する気づきが得られるのか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。これについては、「行動観察」という確立された手法がありますので、その手法を習得することで、効果的に気づきを得ることができます。

このように、指導に関する相互の行動観察を行うことで、主に「B)社外の研修で学ぶ指導法が、自分の現場に合っていない」、「C)優れた指導者も、指導者自身の優れた行動が分からず教えられない」、「D)指導法を教わる側が、優れた指導者の優れた行動に気づけない」という問題を解決することができます。

また、この段階では、優れた行動だけでなく、そうではないように思われる行動も見られると思います。なぜこんな行動をとっているのだろう?これって本当によい指導方法なのかな?といった疑問に対する気づきです。ここで大事なことは、そのような疑問が発生した場合、「これはよくない指導だ」と決めつけるのではなく、それを行っている意図を確認し、理解することです。それを行うのが、次の『ワークショップ』です。

3)一方的な教育から、相互理解を促す『ワークショップ』

行動観察で、指導に関する事実をもとにした気づきを得た後は、ワーキングのメンバーで気づきを持ち寄って、ワークショップを実施します。そこで、お互いの気づきを共有するとともに、疑問に思った点を問いかけ、話し合いを通じて理解を深めていきます。

この過程では、指導法を一方的に「教える」のではなく、行動観察で得た気づきに対して、「そういうことだったのか」、「だったら、こういう方法もいいんじゃないか」、などと相互に発想を膨らませつつ、納得感を持って理解するプロセスとなります。その結果、「E)指導法を学ぶ人の中には、これまでのやり方を変えたくない、と感じる方がいる」という問題に対処することができ、これまでのやり方・考え方を変化させ、意欲を持って取り組んでもらうことができます。

ワークショップでは、このような話し合いを経て、指導の質向上のための方法を整理し、まとめていきます。

5.行動観察を起点とした新人・若手社員の早期育成に向けた指導者の指導の質の向上

ここでは、新人・若手社員の早期育成が、多くの企業において喫緊の課題であること、そして、その実現手段の1つである「指導者の指導の質の向上」のために必要な施策について解説しました。

既に述べたように、指導法を学ぶことを通じて、指導者の指導の質を向上させようとしても、一筋縄でいかないことが多く、多くの問題に直面すると思います。そんな時に重要な点として、3つのポイントを挙げました。

まとめると、1)指導者同士が身近に交流・連携できる『場づくり』、2)優れた指導に「気づく」スキル=『行動観察の習得』、3)一方的な教育から、相互理解を促す『ワークショップ』です。これらが効果的に行われることで、指導の質が向上し、結果的に、新人・若手社員の早期育成が実現できると考えられます。

早期育成に向けた「指導の質の向上」に関するPDF資料

2025年8月27日公開

※この記事に掲載されている内容、および製品仕様、所属情報(会社名・部署名)は公開当時のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

関連サービス

関連記事一覧

「行動観察」「レジリエンス工学」で安全意識の高い現場へ変革する

「行動観察」「レジリエンス工学」で安全意識の高い現場へ変革する 行動観察による長期的・継続的な業務改善 ~隠れた課題を見つけ出す方法とは?~

行動観察による長期的・継続的な業務改善 ~隠れた課題を見つけ出す方法とは?~ "画面UIの使いやすさ"が業務効率を変える理由 -システムにユーザビリティを取り入れる意味と実践

"画面UIの使いやすさ"が業務効率を変える理由 -システムにユーザビリティを取り入れる意味と実践 安全を優先する組織文化を作るために

安全を優先する組織文化を作るために 新規事業成功のための行動観察を用いた顧客理解

新規事業成功のための行動観察を用いた顧客理解

~顧客理解=人間理解のススメ~ 「デザインリサーチ」で人の本質的なニーズを捉える~考え方・手法・注意点~

「デザインリサーチ」で人の本質的なニーズを捉える~考え方・手法・注意点~  良いUXを考えるための土台となる、「UXリサーチ」の考え方

良いUXを考えるための土台となる、「UXリサーチ」の考え方  現場の安全性向上を目的とした行動観察

現場の安全性向上を目的とした行動観察 業務可視化を成功させノウハウや技術の伝承を実現する重要なポイント

業務可視化を成功させノウハウや技術の伝承を実現する重要なポイント 新規事業立ち上げの成功ガイド:押さえておくべきポイントと秘訣

新規事業立ち上げの成功ガイド:押さえておくべきポイントと秘訣 成功する商品開発のプロセスとは?6ステップで解説

成功する商品開発のプロセスとは?6ステップで解説 ウェアラブル端末導入による仮説生成

ウェアラブル端末導入による仮説生成 プロが解く観察力の鍛え方 第3回

プロが解く観察力の鍛え方 第3回

あなたのユーザーインサイトはユーザーが見えるか? プロが解く観察力の鍛え方 第2回

プロが解く観察力の鍛え方 第2回

気づきだけではまだ足りない~インサイトが刺さらない理由~ Safety-Ⅱを用いた安全性向上支援 ~レジリエンス工学に基づく安全の取り組み~

Safety-Ⅱを用いた安全性向上支援 ~レジリエンス工学に基づく安全の取り組み~ プロが解く観察力の鍛え方 第1回

プロが解く観察力の鍛え方 第1回

「気づき力」を高めるために必要な2つのこと

ミステリーショッパーのメリットと「現場の気づき」の重要性

安全性診断サービス

安全性診断サービス 新規事業開発の成功プロセス「アイデア出しの3つの手順」

新規事業開発の成功プロセス「アイデア出しの3つの手順」 360度カメラ映像による行動観察

360度カメラ映像による行動観察 DXによる事業課題解決に向けたプロセス ~「デザイン思考」と「アジャイル開発」~

DXによる事業課題解決に向けたプロセス ~「デザイン思考」と「アジャイル開発」~ 行動観察×AI

行動観察×AI 「気づき」について考える【前編】

「気づき」について考える【前編】 「気づき」について考える【後編】

「気づき」について考える【後編】 デジタルトランスフォーメーションの課題と実現に向けたアプローチ

デジタルトランスフォーメーションの課題と実現に向けたアプローチ リスクマネジメントと現場の気づきの重要性

リスクマネジメントと現場の気づきの重要性 ビジネスにおける行動変容のためのアプローチ

ビジネスにおける行動変容のためのアプローチ カスタマージャーニーマップ作成のポイント

カスタマージャーニーマップ作成のポイント 「働き方改革」の実現に向けた現場・現物・現実の重要性

「働き方改革」の実現に向けた現場・現物・現実の重要性 成功するファシリテーションとは?ファシリテーターに求められること

成功するファシリテーションとは?ファシリテーターに求められること

潜在的なヒヤリハットの把握による安全性向上

ワークショップによる本質的なソリューションの創造

ワークショップによる本質的なソリューションの創造 デザイン思考と新価値創造

デザイン思考と新価値創造 新たな価値創造のための3つのヒント

新たな価値創造のための3つのヒント 安全品質の向上のための3つのヒント

安全品質の向上のための3つのヒント 鉱脈ナビ@美容市場 - 美容にモヤモヤ感を抱える未充足クラスター

鉱脈ナビ@美容市場 - 美容にモヤモヤ感を抱える未充足クラスター "型のマネだけにならない"ノウハウを可視化して現場に活かす - スキル・マインドの両面から -

"型のマネだけにならない"ノウハウを可視化して現場に活かす - スキル・マインドの両面から - 鉱脈ナビ@お出かけ市場 - 「家ソト&街ナカの活性化」 に貢献する6ターゲット

鉱脈ナビ@お出かけ市場 - 「家ソト&街ナカの活性化」 に貢献する6ターゲット 自主調査レポート「鉱脈ナビ@家ナカ市場」

自主調査レポート「鉱脈ナビ@家ナカ市場」 コミュニケーションについての定性調査のデータを公開

コミュニケーションについての定性調査のデータを公開 日常の些細な定性情報から本質的なニーズを導く

日常の些細な定性情報から本質的なニーズを導く 70代を迎える団塊世代の兆しを探る

70代を迎える団塊世代の兆しを探る リフレームに必要な3つの「マインドセット」

リフレームに必要な3つの「マインドセット」 アナログは今後どうなるのか

アナログは今後どうなるのか 「わからない」に触れる価値

「わからない」に触れる価値 「リフレーム」について考える

「リフレーム」について考える

会社内の「弱い紐帯(ちゅうたい)」

「インサイト」について考える【後編】

「インサイト」について考える【後編】 「インサイト」について考える【前編】

「インサイト」について考える【前編】 「返報性」のキャッチボール

「返報性」のキャッチボール 赤ちゃんの泣き声を許せる自分になるには?

赤ちゃんの泣き声を許せる自分になるには? グルメ口コミサイトに見る、サービスの事前期待と事後評価の重要性

グルメ口コミサイトに見る、サービスの事前期待と事後評価の重要性 ブランディングとしての組織づくり

ブランディングとしての組織づくり パリのメトロにて:サービスの「主語」は誰か?

パリのメトロにて:サービスの「主語」は誰か? 京都嵐山駅で見かけた、観光気分を盛り上げる配慮

京都嵐山駅で見かけた、観光気分を盛り上げる配慮 ジムとモチベーションと私

ジムとモチベーションと私 「ゆるくつながる」

「ゆるくつながる」 ロボットのいる社会から人の社会を見る

ロボットのいる社会から人の社会を見る