「行動観察」「レジリエンス工学」で安全意識の高い現場へ変革する

2025年3月に行動観察チームマネジャー葛原が企業の安全文化の醸成についてインタビューを受け、JBPressにて掲載された記事をご紹介いたします。

手順やルールだけでは改善しない、事故の真因とは

建設業や運輸、製造業をはじめ、さまざまな「現場」では日々、安全性向上に取り組んでいる。だが、なかなか事故が減らないと悩む企業も多いようだ。安全対策のために手順やルールの整備を行っても、それだけでは改善しないことも多い。作業現場の安全性向上を支援するオージス総研の葛原昌司氏は「安全性向上のためには人の心理や行動の背景を探ることが必要です」と語る。同社は、「行動観察」と「レジリエンス工学の視点」を用いて組織に「安全文化」を定着させているという。そのポイントについて詳しく聞いた。

建設業や運輸、製造業をはじめ、さまざまな「現場」では日々、安全性向上に取り組んでいる。だが、なかなか事故が減らないと悩む企業も多いようだ。安全対策のために手順やルールの整備を行っても、それだけでは改善しないことも多い。作業現場の安全性向上を支援するオージス総研の葛原昌司氏は「安全性向上のためには人の心理や行動の背景を探ることが必要です」と語る。同社は、「行動観察」と「レジリエンス工学の視点」を用いて組織に「安全文化」を定着させているという。そのポイントについて詳しく聞いた。

マニュアルだけでは解決しない、人の行動に隠れた事故の真因

労働災害の発生数データでは、長期的に件数は減少しているものの、近年では休業4日以上の死傷者数は下げ止まり・微増傾向となっている。背景の一つとして、作業員の高齢化によるつまずきや転倒事故、外国人労働者の増加に伴うコミュニケーションエラー等による事故が増えており、この傾向は今後さらに高まると想定され、効果的な安全対策が求められている。

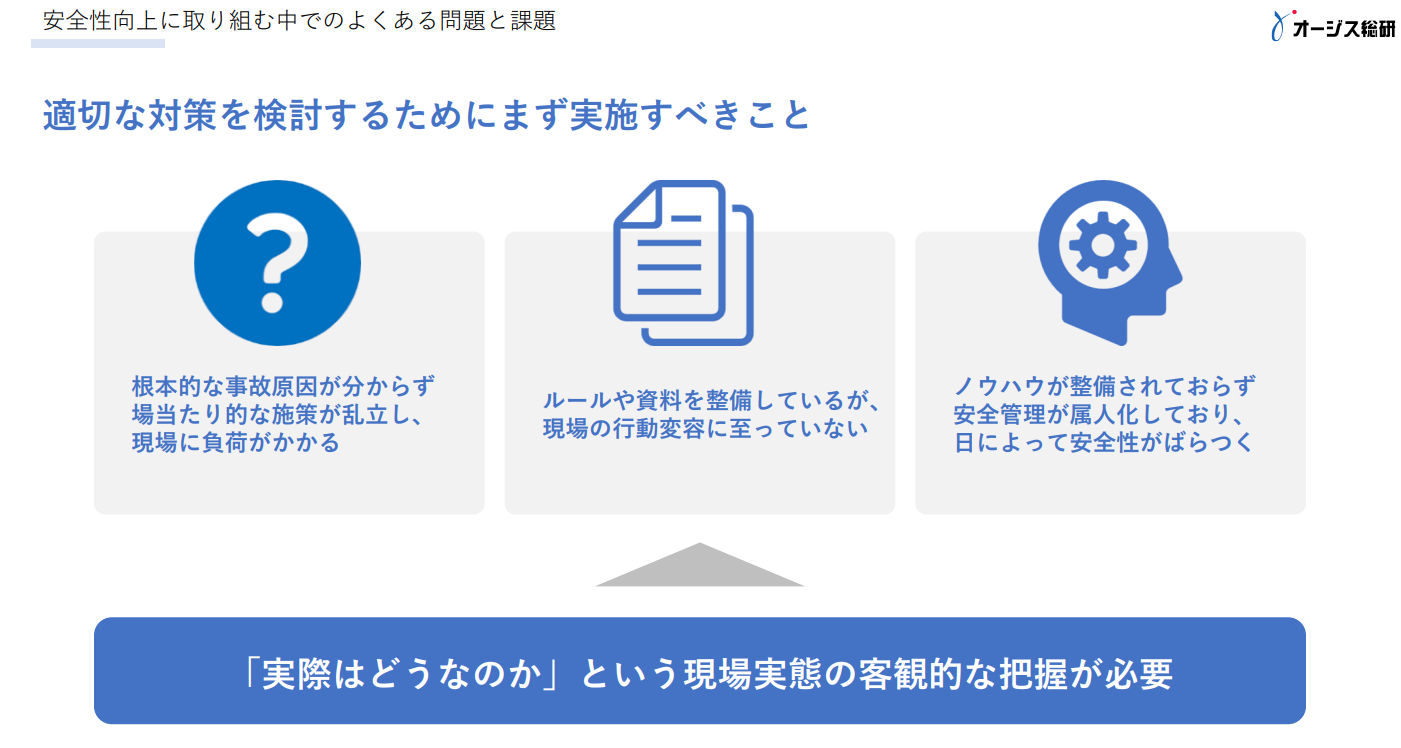

もちろん、これまでも多くの企業が安全対策に取り組んできている。新たに安全な技術や設備を導入し、手順やルールを整備しているはずだ。また、危険な事故につながりかねない「ヒヤリハット」なども含めて、発生した事故・事象を記録し、対策を検討するといった仕組みも一般的だ。ただ、それにもかかわらず、なかなか事故がなくならないのも現状のようだ。ルールを整備しても従業員がそれを守らないという現場もある。

「なぜ守らないのかを見極めるためには、人の心理や行動の背景を探ることが必要です。従業員個人の問題の場合もあれば、所属する組織として守りづらい理由、あるいは文化的な要因があることもあります」とオージス総研ソリューション開発本部デジタル戦略コンサルティング部行動観察チームマネジャーの葛原氏は指摘する。

その点で、オージス総研は豊富な知見を持つ。同社は1983年に大阪ガスグループのIT戦略事業会社として誕生した。基幹システム開発から運用までを一貫して提供しており、同グループのDX(デジタルトランスフォーメーション)実現の一翼を担ってきた。現在は大阪ガス向け以外にもエネルギー、製造・金融・運輸などの企業を中心に全国で幅広い実績を有している。

また、オージス総研の行動観察ビジネスは、国内でもパイオニア的な存在であり、DXと行動観察の知見を生かし、新たな価値を創造するコンサルティングを提供している。

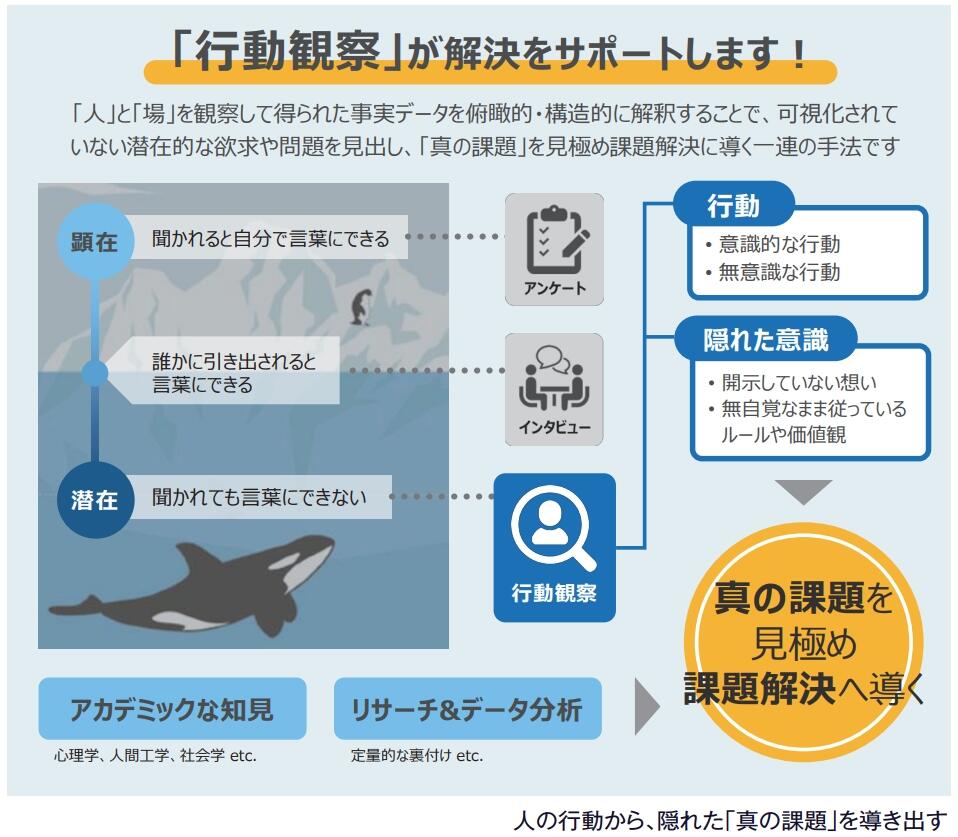

「『行動観察』とは、人がさまざまな場面でどのように行動しているかを観察する調査手法です。現場の事実を基に背景にある人の心理や傾向等を読み解き、お客様が気付いていないような潜在的なニーズや課題を発見するのが大きな特長です」(葛原氏)

「行動観察」は、マーケティング、業務改善、組織強化、技能継承、安全性向上など多様な領域で活用できるという。「『駅前の放置自転車を減らしたい』という課題に取り組んだこともあります」と葛原氏は話す。

では、安全性向上の点において、なぜ行動観察が生きるのだろうか。多くの企業では、発生した事故・事象の原因を調査し、対策を実施するような取り組みを行っているが、それでは効果が出ないのだろうか。

「もちろん、一定の効果はあるでしょう。しかし、例えば『ヒヤリハット』の報告書で、『不注意でした。これから気を付けるようにします』というだけでは、なぜそれが起きたのか、背景が分からないのです」と葛原氏は答える。顕在化されていない真の原因を探るためには、行動観察が必要となってくるのだ。

レジリエンスのある現場力を実現する「Safety-Ⅱ」の概念とは

昨今注目されている安全の取り組みとして『Safety-Ⅱ』の考え方がある。オージス総研では、この考え方もベースに、現場の安全性向上の支援を行っている。

「Safety-Ⅱ」とは、認知システム工学の世界的権威であるエリック・ホルナゲル博士が提唱した概念で、事故などから原因を探り対策を講じる既存の安全性対策の考え方(Safety-Ⅰ)に対して、レジリエンス工学(システムを柔軟に維持、回復させる手法)を重視し、事故になる前に気付いて柔軟に対処できる状態を目指すものだ。

ホルナゲル博士は原子力発電所における安全対策や、救急医療センターなどにおける医療事故の防止などに詳しい。いずれもマニュアルによる安全対策には限界があり、臨機応変な行動が求められる現場である。

葛原氏は「『Safety-Ⅰ』はヒヤリハットの対策のように『うまくいかなかったこと(失敗)』に着目するのに対して、『Safety-Ⅱ』では、『なぜ事故が起きずにうまくいっているのか(成功)』に主眼を置きます。いわば『Safety-Ⅰ』が『守り』の安全対策なのに対して、『Safety-Ⅱ』は『攻め』の安全対策です。」と説明する。

「うまくいっていること」とはどのようなことなのか。

「例えば従業員間のコミュニケーションもその1つです。工場内でフォークリフトが近くを通過する時などに、隣で作業をしている同僚に『後ろ、通るよ』と声を掛けてあげるかどうか。これが日常的にできているかどうかで事故のリスクに差が出ます。ただ、このような『うまくいっていること』に着目している企業はまだ多くは有りません。本来は『Safety-Ⅰ』と『Safety-Ⅱ』を両輪で回していくことが重要です」(葛原氏)

こういった声掛けのような「うまくいっていること」がマニュアルで定められている企業もあるだろうが、「それだけでなく、レジリエンスのある安全行動・安全意識ができる文化や社風をつくることが大切です」と葛原氏は指摘する。

現場実態の把握から始める安全性向上施策に関するPDF資料

● 客観的な現場実態の把握から始める必要性

● 適切な問いの設定と設計の必要性

● 実態把握には設計から実査・報告まで意図がブレないよう実践する必要性

●【事例】ヒューマンエラー削減・事故撲滅に向けた取り組み

行動観察とレジリエンス工学の知見で、安全な組織・運用体制の構築を支援

では実際に、オージス総研ではどのような支援を行っているのか。

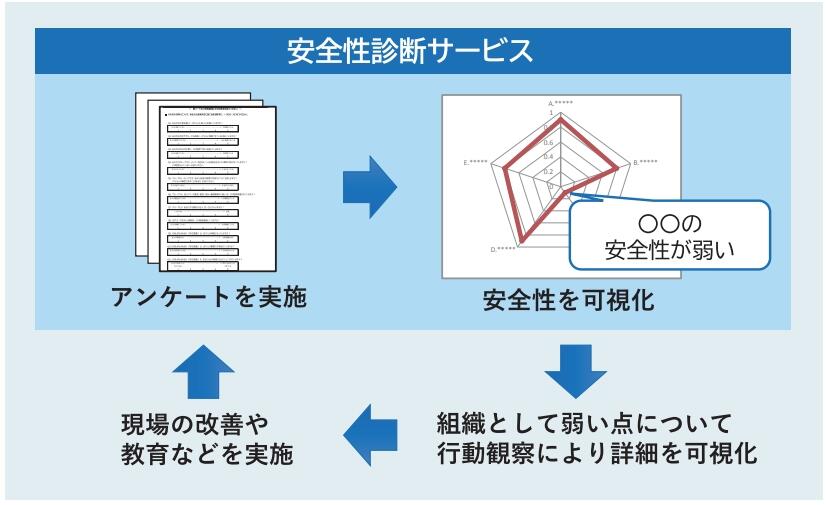

「まずは現場の実態を把握することが大切です。行動観察を実施することで現場の詳細な事実データが得られますが、その前に簡易に現場の安全性を評価する当社の『安全性診断サービス』などを活用いただくのも1つの方法です」と葛原氏は紹介する。

同社の「安全性診断サービス」は、工事や現場作業などの業務に関する安全性の評価を目的とした診断パッケージだ。現場作業者および管理者に30問程度のアンケートを実施し、安全性の度合いを可視化する。

「設問は30問程度ですが、これらは当社が20年以上にわたり培ってきた行動観察の取り組みで得られた、数百にも及ぶ安全にまつわる要素の中から厳選したものです」というから頼りになる。

「そして、行動観察を実施した場合は、現場で観察された事象について、その背景などを学術的な知見に基づいて分析をしています。従業員の方々は決して悪気があって手順を守らないわけではないのです。例えば、作業の際に『声掛け』ができないという現場では、先輩や上司にモノを言いづらいという雰囲気があると答える従業員の方もいます。また、納期が迫っているのに人手が足らないために手順を飛ばしたり、歩いてはならないとされる通路を近道したりするのです」(葛原氏)

現場が直面する課題は、同じ企業の中の事務所や工場ごとでも異なるという。それぞれの実態に即した改善施策が必要だ。オージス総研の安全性向上支援はその点でも念が入っている。

「当社のコンサルタントが現場の調査や分析に入る場合には、従業員の皆さんと同じように作業着を着て、朝のラジオ体操から昼食、作業終了後の事務作業まで一緒に同行します。その中で、日ごろは言いづらいことなどをヒアリングしていくのです。ある現場は安全対策以前に、仕事に対するモチベーションが低い、あるいは人間関係に対する不満があるといったことも見えてきます」

心理的安全性という言葉もあるが、第三者が膝を突き合わせて丁寧に対話をすることで、見えにくかった課題も見えてくるわけだ。また、コンサルタントが従業員と一緒に行動する理由は課題発見の他にもあるという。

「現場で従業員の方に同行することで、普段事故が起きていない時の『うまくいっている』理由も見えてきます。日常業務の中で意識していない、明文化されていない暗黙知を可視化し、共有することでレジリエンスの高い組織形成に役立てることができます」(葛原氏)

「また、分析して終わりではなく、現場のみなさんと課題を共有して改善策を検討したり、研修コンテンツを提供するなどして、安全性の高い組織、運用体制の構築を目指します」と葛原氏が話すように、同社は提言にとどまらず、実際の運用・定着まで伴走する。

「目先の事故件数を減らすといったKPI(重要業績評価指標)よりもむしろ、長期的に安全意識の高いレジリエンスのある現場に変革したいという大きな目標を掲げ、当社に相談される企業も少なくありません。変革には継続的な取り組みが必要です」(葛原氏)

数年の期間をかけて複数の部署で同社のコンサルティングを導入している企業もあるという。葛原氏は、「人」を起点とした安全性向上に関する専門家として、企業や業界団体から講演を依頼される機会も多い。

「なかなか成果が出ないという企業はもちろんのこと、これから安全性向上に取り組みたいが何から手を付ければ分からないという企業の皆さまにも、ぜひお気軽にご相談いただきたいと願っています」と力を込める。

現場実態の把握から始める安全性向上施策に関するPDF資料

● 客観的な現場実態の把握から始める必要性

● 適切な問いの設定と設計の必要性

● 実態把握には設計から実査・報告まで意図がブレないよう実践する必要性

●【事例】ヒューマンエラー削減・事故撲滅に向けた取り組み

掲載時のPDF資料はこちらよりご覧いただけます。

「行動観察」「レジリエンス工学」で安全意識の高い現場へ変革する

2025年9月18日公開

※この記事に掲載されている内容、および製品仕様、所属情報(会社名・部署名)は公開当時のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

関連サービス

関連記事一覧

新人・若手社員を早期育成・戦力化するには? 指導の質を向上させる方法を解説

新人・若手社員を早期育成・戦力化するには? 指導の質を向上させる方法を解説 行動観察による長期的・継続的な業務改善 ~隠れた課題を見つけ出す方法とは?~

行動観察による長期的・継続的な業務改善 ~隠れた課題を見つけ出す方法とは?~ "画面UIの使いやすさ"が業務効率を変える理由 -システムにユーザビリティを取り入れる意味と実践

"画面UIの使いやすさ"が業務効率を変える理由 -システムにユーザビリティを取り入れる意味と実践 安全を優先する組織文化を作るために

安全を優先する組織文化を作るために 新規事業成功のための行動観察を用いた顧客理解

新規事業成功のための行動観察を用いた顧客理解

~顧客理解=人間理解のススメ~ 「デザインリサーチ」で人の本質的なニーズを捉える~考え方・手法・注意点~

「デザインリサーチ」で人の本質的なニーズを捉える~考え方・手法・注意点~  良いUXを考えるための土台となる、「UXリサーチ」の考え方

良いUXを考えるための土台となる、「UXリサーチ」の考え方  現場の安全性向上を目的とした行動観察

現場の安全性向上を目的とした行動観察 業務可視化を成功させノウハウや技術の伝承を実現する重要なポイント

業務可視化を成功させノウハウや技術の伝承を実現する重要なポイント 新規事業立ち上げの成功ガイド:押さえておくべきポイントと秘訣

新規事業立ち上げの成功ガイド:押さえておくべきポイントと秘訣 成功する商品開発のプロセスとは?6ステップで解説

成功する商品開発のプロセスとは?6ステップで解説 ウェアラブル端末導入による仮説生成

ウェアラブル端末導入による仮説生成 プロが解く観察力の鍛え方 第3回

プロが解く観察力の鍛え方 第3回

あなたのユーザーインサイトはユーザーが見えるか? プロが解く観察力の鍛え方 第2回

プロが解く観察力の鍛え方 第2回

気づきだけではまだ足りない~インサイトが刺さらない理由~ Safety-Ⅱを用いた安全性向上支援 ~レジリエンス工学に基づく安全の取り組み~

Safety-Ⅱを用いた安全性向上支援 ~レジリエンス工学に基づく安全の取り組み~ プロが解く観察力の鍛え方 第1回

プロが解く観察力の鍛え方 第1回

「気づき力」を高めるために必要な2つのこと

ミステリーショッパーのメリットと「現場の気づき」の重要性

安全性診断サービス

安全性診断サービス 新規事業開発の成功プロセス「アイデア出しの3つの手順」

新規事業開発の成功プロセス「アイデア出しの3つの手順」 360度カメラ映像による行動観察

360度カメラ映像による行動観察 DXによる事業課題解決に向けたプロセス ~「デザイン思考」と「アジャイル開発」~

DXによる事業課題解決に向けたプロセス ~「デザイン思考」と「アジャイル開発」~ 行動観察×AI

行動観察×AI 「気づき」について考える【前編】

「気づき」について考える【前編】 「気づき」について考える【後編】

「気づき」について考える【後編】 デジタルトランスフォーメーションの課題と実現に向けたアプローチ

デジタルトランスフォーメーションの課題と実現に向けたアプローチ リスクマネジメントと現場の気づきの重要性

リスクマネジメントと現場の気づきの重要性 ビジネスにおける行動変容のためのアプローチ

ビジネスにおける行動変容のためのアプローチ カスタマージャーニーマップ作成のポイント

カスタマージャーニーマップ作成のポイント 「働き方改革」の実現に向けた現場・現物・現実の重要性

「働き方改革」の実現に向けた現場・現物・現実の重要性 成功するファシリテーションとは?ファシリテーターに求められること

成功するファシリテーションとは?ファシリテーターに求められること

潜在的なヒヤリハットの把握による安全性向上

ワークショップによる本質的なソリューションの創造

ワークショップによる本質的なソリューションの創造 デザイン思考と新価値創造

デザイン思考と新価値創造 新たな価値創造のための3つのヒント

新たな価値創造のための3つのヒント 安全品質の向上のための3つのヒント

安全品質の向上のための3つのヒント 鉱脈ナビ@美容市場 - 美容にモヤモヤ感を抱える未充足クラスター

鉱脈ナビ@美容市場 - 美容にモヤモヤ感を抱える未充足クラスター "型のマネだけにならない"ノウハウを可視化して現場に活かす - スキル・マインドの両面から -

"型のマネだけにならない"ノウハウを可視化して現場に活かす - スキル・マインドの両面から - 鉱脈ナビ@お出かけ市場 - 「家ソト&街ナカの活性化」 に貢献する6ターゲット

鉱脈ナビ@お出かけ市場 - 「家ソト&街ナカの活性化」 に貢献する6ターゲット 自主調査レポート「鉱脈ナビ@家ナカ市場」

自主調査レポート「鉱脈ナビ@家ナカ市場」 コミュニケーションについての定性調査のデータを公開

コミュニケーションについての定性調査のデータを公開 日常の些細な定性情報から本質的なニーズを導く

日常の些細な定性情報から本質的なニーズを導く 70代を迎える団塊世代の兆しを探る

70代を迎える団塊世代の兆しを探る リフレームに必要な3つの「マインドセット」

リフレームに必要な3つの「マインドセット」 アナログは今後どうなるのか

アナログは今後どうなるのか 「わからない」に触れる価値

「わからない」に触れる価値 「リフレーム」について考える

「リフレーム」について考える

会社内の「弱い紐帯(ちゅうたい)」

「インサイト」について考える【後編】

「インサイト」について考える【後編】 「インサイト」について考える【前編】

「インサイト」について考える【前編】 「返報性」のキャッチボール

「返報性」のキャッチボール 赤ちゃんの泣き声を許せる自分になるには?

赤ちゃんの泣き声を許せる自分になるには? グルメ口コミサイトに見る、サービスの事前期待と事後評価の重要性

グルメ口コミサイトに見る、サービスの事前期待と事後評価の重要性 ブランディングとしての組織づくり

ブランディングとしての組織づくり パリのメトロにて:サービスの「主語」は誰か?

パリのメトロにて:サービスの「主語」は誰か? 京都嵐山駅で見かけた、観光気分を盛り上げる配慮

京都嵐山駅で見かけた、観光気分を盛り上げる配慮 ジムとモチベーションと私

ジムとモチベーションと私 「ゆるくつながる」

「ゆるくつながる」 ロボットのいる社会から人の社会を見る

ロボットのいる社会から人の社会を見る