初公開!価値づくり実践プログラム「GMC」開催リポート

本コラムでは、オージス総研が年に一度開催している、価値づくりを実践するプログラム【GMC(Growth Mindset Community)】の取り組みの様子をお届けします。

実は、GMCは今年で9回目になるのですが、コラムとして内容を公開するのは今回が初めて。どのようなことが行われているのか、ぜひ読んでみてください!

目次

- GMCについて

- 第1回 チームづくりから始まる、「気づき」への第一歩

- 第2~3回 フィールドワークで事実を集める

- 第4~6回 インサイトからアイデアをつくり、深める(2025年10月上旬 公開予定)

- 第7回 ソリューションアイデアを共有する(2025年10月上旬 公開予定)

GMCについて

GMCって何?

GMCってなんの略?とよく聞かれます。これはGrowth Mindset Communityの頭文字を取ったもの。価値づくりには「Growth Mindset(能力には限界がなく成長/変化し続けるという考えや精神)」が欠かせませんが、そのマインドを以てしても、その道のりは険しく、一人で成し遂げられるようなものではありません。

だからこそ、価値づくりに取り組む気概のあるGrowth Mindsetを持った仲間、あるいは、これから持とうとしている仲間たちで、業界や会社を超えてつながり、支え合いながら、価値を探索し創造していこうという想いを込めています。

また、GMCを通じて体感できる価値づくりのプロセスや面白さ・手応えを、参加者の皆様には自社のお仕事にも活かしていただけることを願っています。

GMCでは何をするの?

プログラムは毎年進化し続けていますが、現在は、全7回にわたる半日程度のワークショップを約3ヶ月かけて駆け抜けます。参加者は、当社のお客様から募集した、さまざまなバックグラウンドを持つ少数精鋭の約12名前後。2~3つのグループに分かれて取り組みますが、それぞれのグループには、オージス総研のコンサルタントが1名ずつ伴走し、参加者とともに切磋琢磨します。

プログラムの目玉はフィールドワークです。これまでの考え方や固定観念が揺さぶられるようなフィールドに足を踏み入れて、新たな気づきのある事実を集めます。そこからインサイト、ソリューションアイデアを考え、最終日にはグループで発表し、仲間同士でフィードバックし合います。

| 開催場所 | 内容 | |

|---|---|---|

| 第1回 | 対面(当社東京オフィス) | チームづくり&気づきをもたらす事実を見つける |

| 第2回 | オンライン | 周囲へのインタビュー(宿題)で集めた事実から洞察してみる |

| 第3回 | フィールド(東京・大阪) | フィールドワークで事実を集める |

| 第4回 | オンライン | インサイトを導く |

| 第5回 | オンライン | 提供価値を考える |

| 第6回 | オンライン | ソリューションアイデアを考える |

| 第7回 | 対面(当社東京オフィス) | グループ発表し、お互いにフィードバックする |

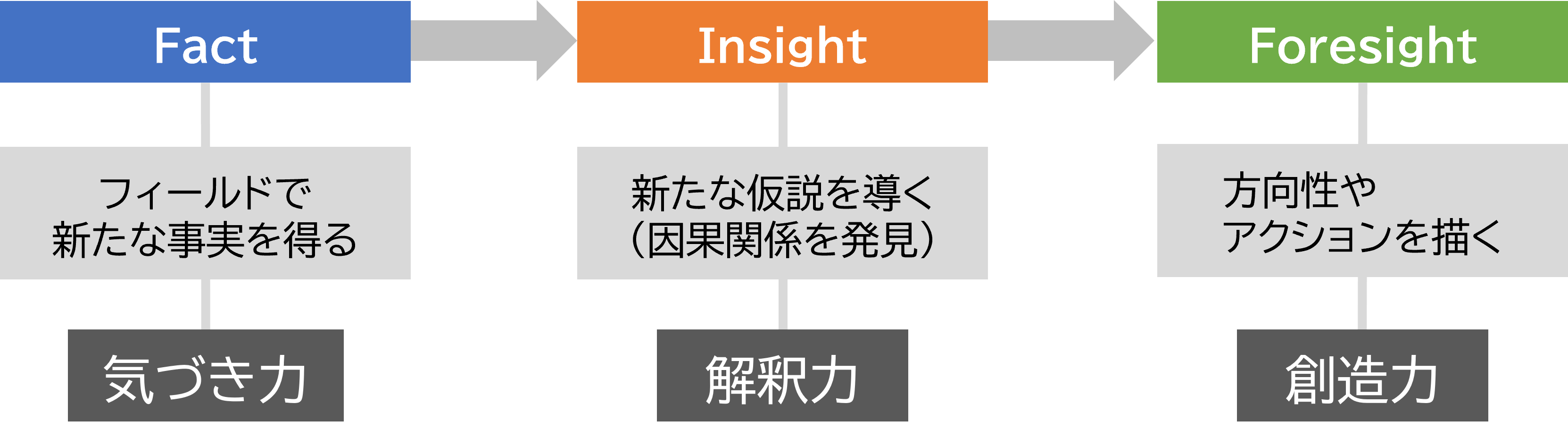

このプログラムはオージス総研が独自に開発してきた行動観察のアプローチによるものです。フィールドで新たな事実に気づき(Fact)、そこから新たな仮説を導き(Insight)、よりよい未来に向けた方向性やアクションを描く(Foresight)ことが基本フレームとなっています。この一連の流れを"やってみる"のがGMCです。

また、GMCにおいて大切にしているのは「Do & Learn」、そして「受容と学習」の姿勢です。

分からないことがあっても、まずは「やってみる」、そこから学ぶということ。そして、自分とは異なる視点や考え方に出会ったとき、これまでの自分にとらわれずにまずは受け止め、他者から学ぼうとする。GMCでは、このような姿勢を持ちながら、仲間とともにハードルを乗り越えていきます。

どんなテーマで取り組むの?

現在の時流や未来への変化の芽をとらえて、参加者の皆様が関心を持って取り組めるようなテーマを設定しています。

第9期(2025年度)のテーマは、【「見える化社会」が変える人の意識と行動を考える】。

技術の進歩により、見える化(データ化・可視化)が進んだことで、私たちに気づきをもたらし、意識や行動を変えるきっかけにもなっています。その一方で「見えにくくなったもの」や「見えなくなったもの」もあるのではないでしょうか。GMCでは、「見える化社会」における私たちの意識や行動の変化に目を向けながら、これからの暮らしや社会の姿を探究していきます。

第1回 チームづくりから始まる、「気づき」への第一歩

2025年7月11日まずはチームづくり!

今年度は、自動車メーカーから新興のテック企業まで、さまざまな業界のお客様14名が参加します。ここにオージス総研のコンサルタントが加わり、3チームに分かれて取り組んでいきます。

この日は参加者にとって初顔合わせの日。自己紹介や他己紹介のワークを行い、会場の空気はどんどん打ち解けたものに。休憩中や終了後もあちこちで立ち話が続く光景が見られ、エネルギーに満ちた良いスタートとなりました。

気づけないのはなぜ?

実は、人は「ありのままの事実」に気づけていないことが多いのです。それは、人が本来持っている心理的特性や、認知のクセといったものが、見える範囲を無意識に狭めてしまうことが原因です。

今回は、その「気づきにくさ」に目を向けるため、チームでミニワークにも挑戦。参加者からは「自分の思い込みや視点の偏りにハッとした」や、「チームで話すことで、自分が見落としていた観点に気づけた」といった声があがっていました。気づき力は実践や対話の中で磨かれていく、その変化の始まりを感じられる時間となりました。

- チームビルディングで他己紹介を行ったとき、"相手をみんなに紹介する"と思うと、相手をしっかり理解したいという気持ちが強まりました。そのために何を聞こうか考えることで、相手への関心もぐんと高まったと感じました。(電機メーカー/システム企画部門)

- 普段の仕事では意見を主張し合うような議論が多いですが、今日は異なる背景を持つ方々との「対話」を通じて、多様な発想や視点に触れられたのが新鮮でした。対話の大切さや楽しさを実感できたため、仕事でももっと対話を取り入れたいと思いました。(交通インフラ企業/事業開発部門)

第2~3回 フィールドワークで事実を集める

2025年7月17日それぞれが集めてきた「事実」の共有からスタート!

第1回の終わりに、参加者には「周りの人にインタビューして、"使うことで暮らしが心地よくなった、「見える化」に関わるモノやアプリ"を探してくる」という宿題を持ち帰ってもらいました。これは、「"見える化社会"が変える人の意識と行動を考える」というテーマを、まずは自分の生活圏に引き寄せて考えるための第一歩です。

第2回は、宿題で集めた事実の共有からスタート。

参加者からは、「休日を共有するために友人と始めた予定共有アプリが、いつの間にか個人の細かな予定やコメントも交わす場となり、これまでよりLINEでの連絡頻度も増えた」「"yukiyama"というアプリで、ゲレンデでの位置情報をスノーボード仲間と共有。以前はメッセージをやり取りしても会えないことが多かったが、アプリによって待ち合わせや偶然の合流がしやすくなった」など、興味深いエピソードが次々に飛び出しました。

新しい仮説はどうやって考える?

新しい仮説を考えるときに大切なのは、ありのままの事実を受け止めた上で、そこに隠れた背景や意味を探っていくこと。

グループごとに宿題で集めた事実を見つめ直し、「どうしてこうなっているのだろう?」、「他の事実とあわせると何が見える?」と問いを重ねました。普段の仕事では、"原因を整理する"ために考えることが多いですが、ここでは事実の背景や意味を考えることが大切です。最初はこの違いに少し戸惑いもありましたが、ワークが進むにつれてさまざまな解釈が広がっていきました。

最後には、参加者から「まずは気づきのある事実を集めることが大切だと感じた」や「メンバーと話すことで、自分一人ではたどりつけなかった解釈に触れられた」といったコメントが相次ぎました。

2025年8月1日

第3回は、いよいよフィールドワークへ!

さて、第3回では、いよいよ皆でフィールドに飛び出します。今回のフィールドワークの狙いは、「見える化」に対する先入観や固定観念から飛び出し、さまざまな角度から「見える化」を考えるため、多様な事実を集めること。

全国から集まった参加者がそれぞれアクセスしやすいように、関東と関西の2拠点に分けて実施。訪問先はオージス総研にて選定し、性質の異なる「見える化」がある場所を2ヶ所ずつ訪れることにしました。

関東組は、ミュージアムと商店街へ。関西組は、複合商業施設と昔ながらの問屋街を巡りました。

フィールドワークの様子(イメージ)

ミュージアムでは、さまざまな体験プログラムやデモンストレーションに積極的に参加したり、複合商業施設で「見える化」に関連するサービスを一人の生活者として体感したりしました。 この後、第4回から第5回にかけて、フィールドワークで集めた事実から本格的に洞察を深め、提供価値を考えます。そして、第6回では、よりよい未来に向けたソリューションアイデアを考え、最終回はグループで発表し、お互いにフィードバックし合います。 オージス総研では、お客様の価値づくりをご支援させていただくことが可能です。自社社員向けにGMCを開催したいお客様には、当社の研修コース「価値探索実践トレーニング」がおすすめです。ぜひ紹介ページをご確認ください! 2025年8月8日公開

一方、商店街と昔ながらの問屋街は、数値などのデータによる「見える化」は少ない場所。店員と顧客のやり取りや、商品を探したり手に取ったりする様子など、その場と人の営みの中に潜む「見える化」を自由に観察して拾い集めました。どんな事実に気づいた?

フィールドに足を運ぶと、机上では予想していなかった事実が次々と現れました。

●参加者の声 ― フィールドに出てみてどうでしたか?

次回の公開は10月上旬の予定です。どうぞお楽しみに!

まずはお気軽にお問い合わせください。

2025年9月8日更新

※この記事に掲載されている内容、および製品仕様、所属情報(会社名・部署名)は公開当時のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

関連サービス

-

価値探索実践トレーニング

価値探索実践トレーニング

顧客理解を深め、潜在ニーズを読み解き、新たな価値を見出す。

本研修では、そのために必要なマインドセットとプロセスの実践に取り組みます。

-

行動観察による長期的・継続的な業務改善 ~隠れた課題を見つけ出す方法とは?~

前の記事へ

行動観察による長期的・継続的な業務改善 ~隠れた課題を見つけ出す方法とは?~

前の記事へ

-

【セミナー開催レポート】「顧客理解とアイデア発想の有機的なつながりが産む新しい価値づくり~誰もが実践できるようにするための生成AI活用法~」

次の記事へ

関連記事一覧

「行動観察」「レジリエンス工学」で安全意識の高い現場へ変革する

「行動観察」「レジリエンス工学」で安全意識の高い現場へ変革する 新人・若手社員を早期育成・戦力化するには? 指導の質を向上させる方法を解説

新人・若手社員を早期育成・戦力化するには? 指導の質を向上させる方法を解説 【セミナー開催レポート】「顧客理解とアイデア発想の有機的なつながりが産む新しい価値づくり~誰もが実践できるようにするための生成AI活用法~」

【セミナー開催レポート】「顧客理解とアイデア発想の有機的なつながりが産む新しい価値づくり~誰もが実践できるようにするための生成AI活用法~」 行動観察による長期的・継続的な業務改善 ~隠れた課題を見つけ出す方法とは?~

行動観察による長期的・継続的な業務改善 ~隠れた課題を見つけ出す方法とは?~ "画面UIの使いやすさ"が業務効率を変える理由 -システムにユーザビリティを取り入れる意味と実践

"画面UIの使いやすさ"が業務効率を変える理由 -システムにユーザビリティを取り入れる意味と実践 安全を優先する組織文化を作るために

安全を優先する組織文化を作るために 新規事業成功のための行動観察を用いた顧客理解

新規事業成功のための行動観察を用いた顧客理解

~顧客理解=人間理解のススメ~ 【イベント開催レポート】生成AIとエスノする!行動観察リサーチャーが今語りたいGPT-PJシェア会

【イベント開催レポート】生成AIとエスノする!行動観察リサーチャーが今語りたいGPT-PJシェア会 【セミナー開催レポート】<三菱電機株式会社講演>勘・コツ・ノウハウを次世代へ!行動観察による技能伝承

【セミナー開催レポート】<三菱電機株式会社講演>勘・コツ・ノウハウを次世代へ!行動観察による技能伝承 「デザインリサーチ」で人の本質的なニーズを捉える~考え方・手法・注意点~

「デザインリサーチ」で人の本質的なニーズを捉える~考え方・手法・注意点~  良いUXを考えるための土台となる、「UXリサーチ」の考え方

良いUXを考えるための土台となる、「UXリサーチ」の考え方  「レンゴー株式会社登壇|シェアNo.1企業が挑む、パッケージの新たな価値の創出」セミナー開催レポート

「レンゴー株式会社登壇|シェアNo.1企業が挑む、パッケージの新たな価値の創出」セミナー開催レポート 現場の安全性向上を目的とした行動観察

現場の安全性向上を目的とした行動観察 業務可視化を成功させノウハウや技術の伝承を実現する重要なポイント

業務可視化を成功させノウハウや技術の伝承を実現する重要なポイント 新規事業立ち上げの成功ガイド:押さえておくべきポイントと秘訣

新規事業立ち上げの成功ガイド:押さえておくべきポイントと秘訣 成功する商品開発のプロセスとは?6ステップで解説

成功する商品開発のプロセスとは?6ステップで解説 「日本マクドナルド登壇 行動観察によりヒトを知り尽くせ!現場イノベーションセミナー」セミナー開催レポート

「日本マクドナルド登壇 行動観察によりヒトを知り尽くせ!現場イノベーションセミナー」セミナー開催レポート 「島津製作所に学ぶDX時代における製造現場の品質維持の取り組み」

「島津製作所に学ぶDX時代における製造現場の品質維持の取り組み」

セミナー開催レポート(株式会社島津製作所様) ウェアラブル端末導入による仮説生成

ウェアラブル端末導入による仮説生成 「生活者インサイトリサーチにおける新たな挑戦」セミナー

「生活者インサイトリサーチにおける新たな挑戦」セミナー

開催レポート(2)(ハウス食品株式会社様) 「生活者インサイトリサーチにおける新たな挑戦」セミナー

「生活者インサイトリサーチにおける新たな挑戦」セミナー

開催レポート(1)(花王株式会社様) プロが解く観察力の鍛え方 第3回

プロが解く観察力の鍛え方 第3回

あなたのユーザーインサイトはユーザーが見えるか? イノハブ開催レポート

イノハブ開催レポート プロが解く観察力の鍛え方 第2回

プロが解く観察力の鍛え方 第2回

気づきだけではまだ足りない~インサイトが刺さらない理由~ Safety-Ⅱを用いた安全性向上支援 ~レジリエンス工学に基づく安全の取り組み~

Safety-Ⅱを用いた安全性向上支援 ~レジリエンス工学に基づく安全の取り組み~ プロが解く観察力の鍛え方 第1回

プロが解く観察力の鍛え方 第1回

「気づき力」を高めるために必要な2つのこと

ミステリーショッパーのメリットと「現場の気づき」の重要性

安全性診断サービス

安全性診断サービス 新規事業開発の成功プロセス「アイデア出しの3つの手順」

新規事業開発の成功プロセス「アイデア出しの3つの手順」 360度カメラ映像による行動観察

360度カメラ映像による行動観察 DXによる事業課題解決に向けたプロセス ~「デザイン思考」と「アジャイル開発」~

DXによる事業課題解決に向けたプロセス ~「デザイン思考」と「アジャイル開発」~ 行動観察×AI

行動観察×AI 「気づき」について考える【前編】

「気づき」について考える【前編】 「気づき」について考える【後編】

「気づき」について考える【後編】 デジタルトランスフォーメーションの課題と実現に向けたアプローチ

デジタルトランスフォーメーションの課題と実現に向けたアプローチ リスクマネジメントと現場の気づきの重要性

リスクマネジメントと現場の気づきの重要性 ビジネスにおける行動変容のためのアプローチ

ビジネスにおける行動変容のためのアプローチ カスタマージャーニーマップ作成のポイント

カスタマージャーニーマップ作成のポイント 「働き方改革」の実現に向けた現場・現物・現実の重要性

「働き方改革」の実現に向けた現場・現物・現実の重要性 成功するファシリテーションとは?ファシリテーターに求められること

成功するファシリテーションとは?ファシリテーターに求められること

潜在的なヒヤリハットの把握による安全性向上

ワークショップによる本質的なソリューションの創造

ワークショップによる本質的なソリューションの創造 デザイン思考と新価値創造

デザイン思考と新価値創造 新たな価値創造のための3つのヒント

新たな価値創造のための3つのヒント 安全品質の向上のための3つのヒント

安全品質の向上のための3つのヒント 鉱脈ナビ@美容市場 - 美容にモヤモヤ感を抱える未充足クラスター

鉱脈ナビ@美容市場 - 美容にモヤモヤ感を抱える未充足クラスター "型のマネだけにならない"ノウハウを可視化して現場に活かす - スキル・マインドの両面から -

"型のマネだけにならない"ノウハウを可視化して現場に活かす - スキル・マインドの両面から - 鉱脈ナビ@お出かけ市場 - 「家ソト&街ナカの活性化」 に貢献する6ターゲット

鉱脈ナビ@お出かけ市場 - 「家ソト&街ナカの活性化」 に貢献する6ターゲット 自主調査レポート「鉱脈ナビ@家ナカ市場」

自主調査レポート「鉱脈ナビ@家ナカ市場」 コミュニケーションについての定性調査のデータを公開

コミュニケーションについての定性調査のデータを公開 日常の些細な定性情報から本質的なニーズを導く

日常の些細な定性情報から本質的なニーズを導く 70代を迎える団塊世代の兆しを探る

70代を迎える団塊世代の兆しを探る リフレームに必要な3つの「マインドセット」

リフレームに必要な3つの「マインドセット」 アナログは今後どうなるのか

アナログは今後どうなるのか 「わからない」に触れる価値

「わからない」に触れる価値 「リフレーム」について考える

「リフレーム」について考える

会社内の「弱い紐帯(ちゅうたい)」

「インサイト」について考える【後編】

「インサイト」について考える【後編】 「インサイト」について考える【前編】

「インサイト」について考える【前編】 「返報性」のキャッチボール

「返報性」のキャッチボール 赤ちゃんの泣き声を許せる自分になるには?

赤ちゃんの泣き声を許せる自分になるには? グルメ口コミサイトに見る、サービスの事前期待と事後評価の重要性

グルメ口コミサイトに見る、サービスの事前期待と事後評価の重要性 ブランディングとしての組織づくり

ブランディングとしての組織づくり パリのメトロにて:サービスの「主語」は誰か?

パリのメトロにて:サービスの「主語」は誰か? 京都嵐山駅で見かけた、観光気分を盛り上げる配慮

京都嵐山駅で見かけた、観光気分を盛り上げる配慮 ジムとモチベーションと私

ジムとモチベーションと私 「ゆるくつながる」

「ゆるくつながる」 ロボットのいる社会から人の社会を見る

ロボットのいる社会から人の社会を見る