第83回 思考の硬直・停止(その4)

2023.8.29 山岡 俊樹 先生

製品に対する思考の硬直・停止について述べる。

フィアット社のムルティプラ

最近、自宅でフィアット社のムルティプラ(Multipla)(図1)という車の昔の写真を見る機会があった。2003年に私がミラノ市内で撮影したものである。見た当時、なかなか面白いデザインだなという良い印象であった。

しかし、この車はかなりの酷評を評論家から受けた。酷評した評論家たちは従来のデザインに影響を受けていたためか、このような厳しい意見となったと思う。

車体重量に対して、エンジンパワーが弱い欠点があったが、コンセプトは悪くはないと思う。キャビン部分を大きく取り、それ以外のボンネット部分は小さく抑えた形状である。三菱自動車のミニカトッポ(MINICA Toppo)のような構成で、軽自動車のキャビン部分を高くした形状のようにも見える。

グローバル化のためか、売れ筋の車に焦点を絞り込んでいるので、各車の哲学、デザインが似たり寄ったりである。車の哲学・生活提案とデザインがうまく融合していないようだ。つまり、生活提案をしても市場で流行っているデザインを引用するので、似たり寄ったりのデザインになるのだ。そうすると選択肢が少なくなり、顧客は車の哲学・生活提案やデザインではなく、スペック(仕様)、価格で選ぶようになる。

この状況は、以前の我が国の家電に似ていないだろうか?

同じようなデザインで製品哲学が弱いため、顧客はスペックや価格で商品を選択するようになった。そこにダイソンやバルミューダなどが参入して活気づいた。そうすると顧客は思考するチャンスが生まれ、自分の生活を考えることとなり思考停止が無くなる。高いにもかかわらずおいしいトーストが食べられるというので、価格の高いバルミューダのトースターが売れたのである。ダイソンの掃除機、扇風機も同様である。

ブラウン社のシェーバー

私は端正なデザインのブラウン社(ドイツ)のシェーバー(図2)を長年愛用していた。しかし、1984年米国資本の下で子会社化されたとたん、あの端正なデザインが大幅な変更となり、がっかりした記憶がある。

本体をがっちりホールドできるという訴求点を前面に押し出したデザインとなった。ブラウンの造形よりも、この訴求点の方がマーケティング上有利と見た決断だ。

我が国のシェーバーを担当している関係者から聞いた話で、図2の(b)のホールドできるタイプの方が(a)タイプよりも好まれているとのことである。

HMI(Human Machine Interface)の5側面のうち、人間と機械(システム)との間の身体的側面をうまく行うには、①姿勢、②フィット性、③力(操作する力)と私は考えている。フィット性を検討する際、ケースバイケースで対応すべきだ。

以前、私は米国・スチールケース社の事務用イスを自宅で使っていた。職場で使っていて、なかなかフィット性が良いので28年前に自宅用に購入したものだ。自宅だと会社と違って、あぐらを組むなどのさまざまな使い方をするので、フィット性だけでなく、ある程度の自由度が必要だと気がついた。職場と違って、自宅では長時間過ごすことが多いので、多様な使い方が求められるのである。

話をシェーバーに戻すと顔にシェーバーを当てる際、手とシェーバー本体とのフィット性を高めると、一定の持ち方しかできなくなる。つまり、自由度が無くなる。複雑な形状の顔にさまざまな角度で外刃を当てなければならず、そのため外刃のヘッド部分を本体に対して左右に動く仕掛けにしてある。結果として、手と腕の動きに対してヘッド部分が左右の動きしかしないので、うまく顔に当てるため疲れる。手の動きに対して、ヘッド部分の追従性が悪いのだ。

しかし、図2の(a)のようなデザインならば手が自由に動いて顔に外刃を当てることができる。つまりどんな持ち方をしても良いので、手とヘッド部分との追従性は良くなり、疲労は少ない。(a)のヘッド部分は固定または前後に動くようになっている。(a)と(b)の比較をするため筋電図(EMG)で計測しても、大きな力を必要としないので、多分差は出てこないであろう。

一見するとシェーバー本体とのグリップ性、フィット性は分かりやすいのだが、手の動きに対するシェーバーの追従性の方は分かりにくい。つまり、訴求力が無い。そういう理由で(b)タイプが主流になったのではないか?

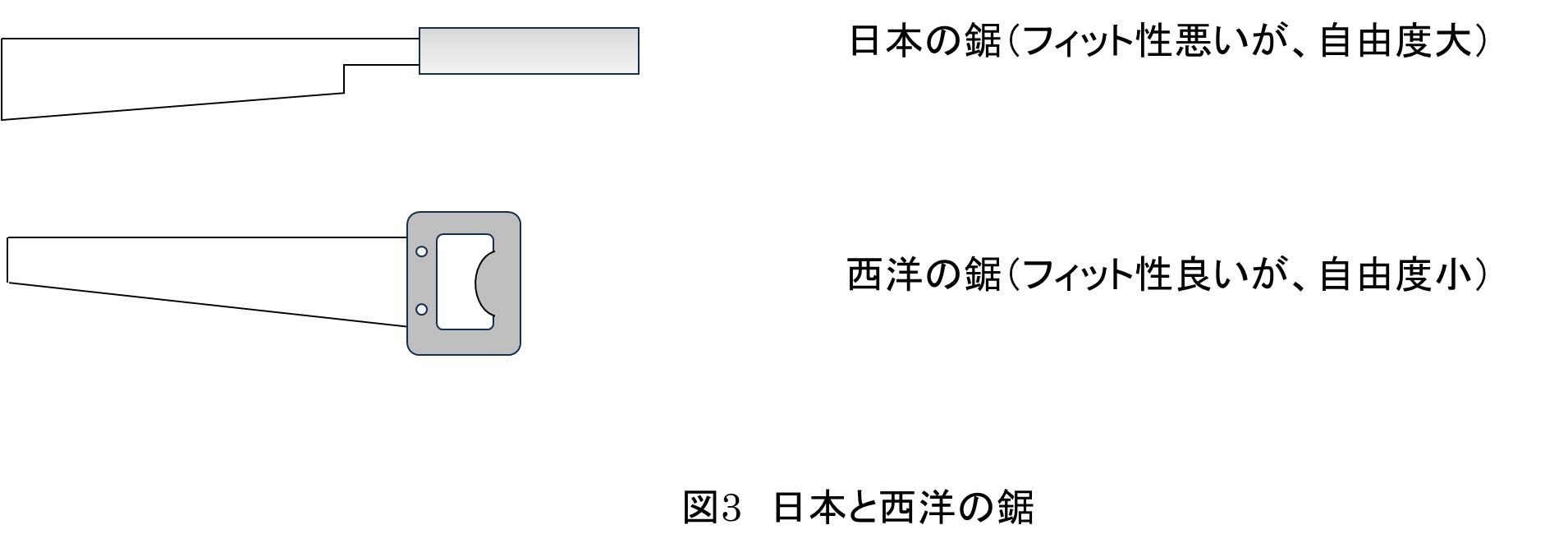

この差は、我が国と西洋の鋸(のこぎり)の差ともいえる(図3)。我が国の鋸は、フィット性は弱いがどんな使い方も可能である。一方、西洋の方は手とのフィット性が良く、ある一定の角度で使うと使いやすい。しかし、作業する角度が決まっているので、それ以外の角度、たとえば、天井の梁を切ることなどは困難である。

コト・モノの良し悪しは、自分の頭で考えることである。どうもマスコミなどの外部情報の影響力は強く、企業のCMで素晴らしいシーンを見せられると、何となく良さそうだと感じる。

自動車やシェーバーのCMでこういうデザイン、こういう仕様がいいんだなと無意識にそれらの情報が積み重なって判断のもとになっているのではないか?

最初に紹介したフィアット社のムルティプラの評判が悪いので、改良して平凡なデザインにしたところ、前のムルティプラの方がいいという声が出たそうである。

従来に無い新しい考え方、デザインは、体験が無く、それに関する情報が少ないので否定的に判断する傾向がある。

なかなか難しいが、人間工学、システム論などの考え方などを参考にして、じっくり考える習慣をつけたい。

※先生のご所属は執筆当時のものです。

関連サービス

関連記事一覧

第112回 ホリステックな考え方(22)

第112回 ホリステックな考え方(22) 第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2)

第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2) 第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係

第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係 第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法

第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法 第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法

第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法 第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係

第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係 第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について

第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について 第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係

第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係 第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係

第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係 第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係

第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係 第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係

第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係 第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力

第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力 第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考

第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考 第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性

第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性 第98回 ホリステックな考え方(8)

第98回 ホリステックな考え方(8) 第97回 ホリステックな考え方(7)

第97回 ホリステックな考え方(7) 第96回 ホリステックな考え方(6)

第96回 ホリステックな考え方(6) 第95回 ホリステックな考え方(5)

第95回 ホリステックな考え方(5) 第94回 ホリステックな考え方(4)

第94回 ホリステックな考え方(4) 第93回 ホリステックな考え方(3)

第93回 ホリステックな考え方(3) 第92回 ホリステックな考え方(2)

第92回 ホリステックな考え方(2) 第91回 ホリステックな考え方

第91回 ホリステックな考え方 第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念)

第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念) 第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念)

第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念) 第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念)

第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念) 第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念)

第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念) 第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念)

第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念) 第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念)

第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念) 第84回 思考の硬直・停止(その5)

第84回 思考の硬直・停止(その5) 第82回 思考の硬直・停止(その3)

第82回 思考の硬直・停止(その3) 第81回 思考の硬直・停止(その2)

第81回 思考の硬直・停止(その2) 第80回 思考の硬直・停止

第80回 思考の硬直・停止 第79回 ボリューム感

第79回 ボリューム感 第78回 構成の検討

第78回 構成の検討 第77回 アクセントの効用

第77回 アクセントの効用 第76回 活動理論の活用

第76回 活動理論の活用 第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方

第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方 第74回 チェックリストの活用法(5)

第74回 チェックリストの活用法(5) 第73回 チェックリストの活用法(4)

第73回 チェックリストの活用法(4) 第72回 チェックリストの活用法(3)

第72回 チェックリストの活用法(3) 第71回 チェックリストの活用法(2)

第71回 チェックリストの活用法(2) 第70回 チェックリストの活用法(1)

第70回 チェックリストの活用法(1) 第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン

第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン 第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン

第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン 第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン

第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン 第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン

第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン 第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン

第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン 第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン

第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン 第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン

第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン 第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン

第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン 第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン

第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン 第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン

第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン 第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン

第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン 第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン

第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン 第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン

第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン 第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン

第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン 第55回 温かいデザイン(31)

第55回 温かいデザイン(31) 第54回 温かいデザイン(30)

第54回 温かいデザイン(30) 第53回 温かいデザイン(29)

第53回 温かいデザイン(29) 第52回 温かいデザイン(28)

第52回 温かいデザイン(28) 第51回 温かいデザイン(27)

第51回 温かいデザイン(27) 第50回 温かいデザイン(26)

第50回 温かいデザイン(26) 第49回 温かいデザイン(25)

第49回 温かいデザイン(25) 第48回 温かいデザイン(24)

第48回 温かいデザイン(24) 第47回 温かいデザイン(23)

第47回 温かいデザイン(23) 第46回 温かいデザイン(22)

第46回 温かいデザイン(22) 第45回 温かいデザイン(21)

第45回 温かいデザイン(21) 第44回 温かいデザイン(20)

第44回 温かいデザイン(20) 第43回 温かいデザイン(19)

第43回 温かいデザイン(19) 第42回 温かいデザイン(18)

第42回 温かいデザイン(18) 第41回 温かいデザイン(17)

第41回 温かいデザイン(17) 第40回 温かいデザイン(16)

第40回 温かいデザイン(16) 第39回 温かいデザイン(15)

第39回 温かいデザイン(15) 第38回 温かいデザイン(14)

第38回 温かいデザイン(14) 第37回 温かいデザイン(13)

第37回 温かいデザイン(13) 第36回 温かいデザイン(12)

第36回 温かいデザイン(12) 第35回 温かいデザイン(11)

第35回 温かいデザイン(11) 第34回 温かいデザイン(10)

第34回 温かいデザイン(10) 第33回 温かいデザイン(9)

第33回 温かいデザイン(9)  第32回 温かいデザイン(8)

第32回 温かいデザイン(8) 第31回 温かいデザイン(7)

第31回 温かいデザイン(7) 第30回 温かいデザイン(6)

第30回 温かいデザイン(6) 第29回 温かいデザイン(5)

第29回 温かいデザイン(5) 第28回 温かいデザイン(4)

第28回 温かいデザイン(4) 第27回 温かいデザイン(3)

第27回 温かいデザイン(3) 第26回 温かいデザイン(2)

第26回 温かいデザイン(2) 第25回 温かいデザイン(1)

第25回 温かいデザイン(1) 第24回 人間を把握する(6)

第24回 人間を把握する(6) 第23回 人間を把握する(5)

第23回 人間を把握する(5) 第22回 人間を把握する(4)

第22回 人間を把握する(4) 第21回 人間を把握する(3)

第21回 人間を把握する(3) 第20回 人間を把握する(2)

第20回 人間を把握する(2) 第19回 人間を把握する(1)

第19回 人間を把握する(1) 第18回 モノやシステムの本質を把握する(8)

第18回 モノやシステムの本質を把握する(8) 第17回 モノやシステムの本質を把握する(7)

第17回 モノやシステムの本質を把握する(7) 第16回 モノやシステムの本質を把握する(6)

第16回 モノやシステムの本質を把握する(6) 第15回 モノやシステムの本質を把握する(5)

第15回 モノやシステムの本質を把握する(5) 第14回 モノやシステムの本質を把握する(4)

第14回 モノやシステムの本質を把握する(4) 第13回 モノやシステムの本質を把握する(3)

第13回 モノやシステムの本質を把握する(3) 第12回 モノやシステムの本質を把握する(2)

第12回 モノやシステムの本質を把握する(2) 第11回 モノやシステムの本質を把握する(1)

第11回 モノやシステムの本質を把握する(1) 第10回 3つの思考方法

第10回 3つの思考方法 第9回 潮流を探る

第9回 潮流を探る 第8回 システム・サービスのフレームワークの把握

第8回 システム・サービスのフレームワークの把握 第7回 構造の把握(2)

第7回 構造の把握(2) 第6回 構造の把握(1)

第6回 構造の把握(1) 第5回 システム的見方による発想

第5回 システム的見方による発想 第4回 時間軸の視点

第4回 時間軸の視点 第3回 メンタルモデル(2)

第3回 メンタルモデル(2) 第2回 メンタルモデル(1)

第2回 メンタルモデル(1) 第1回 身体モデル

第1回 身体モデル 第70回 UXを考える(6)

第70回 UXを考える(6) 第69回 UXを考える(5)

第69回 UXを考える(5) 第68回 UXを考える(4)

第68回 UXを考える(4) 第67回 UXを考える(3)

第67回 UXを考える(3) 第66回 UXを考える(2)

第66回 UXを考える(2) 第65回 UXを考える(1)

第65回 UXを考える(1) 第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る

第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る 第63回 制約条件を考える(9)

第63回 制約条件を考える(9) 第62回 制約条件を考える(8)

第62回 制約条件を考える(8) 第61回 制約条件を考える(7)

第61回 制約条件を考える(7) 第60回 制約条件を考える(6)

第60回 制約条件を考える(6)

第59回 制約条件を考える(5)

第58回 制約条件を考える(4)

第58回 制約条件を考える(4) 第57回 制約条件を考える(3)

第57回 制約条件を考える(3) 第56回 制約条件を考える(2)

第56回 制約条件を考える(2) 第55回 制約条件を考える(1)

第55回 制約条件を考える(1) 第54回 物語性について考える(9)

第54回 物語性について考える(9) 第53回 物語性について考える(8)

第53回 物語性について考える(8) 第52回 物語性について考える(7)

第52回 物語性について考える(7) 第51回 物語性について考える(6)

第51回 物語性について考える(6) 第50回 物語性について考える(5)

第50回 物語性について考える(5) 第49回 物語性について考える(4)

第49回 物語性について考える(4) 第48回 物語性について考える(3)

第48回 物語性について考える(3) 第47回 物語性について考える(2)

第47回 物語性について考える(2) 第46回 物語性について考える(1)

第46回 物語性について考える(1) 第45回 適合性について考える

第45回 適合性について考える 第44回 制約条件について考える

第44回 制約条件について考える 第43回 サインについて考える

第43回 サインについて考える 第42回 さまざまな配慮

第42回 さまざまな配慮 第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手-

第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手- 第40回 表示を観察する(1)

第40回 表示を観察する(1) 第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4)

第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4) 第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3)

第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3) 第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2)

第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2) 第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1)

第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1) 第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する

第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する 第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する

第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する 第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2)

第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2) 第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1)

第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1) 第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2)

第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2) 第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1)

第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1) 第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2)

第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2) 第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1)

第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1) 第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する

第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する 第26回 サービスを構造的に観察する(3)

第26回 サービスを構造的に観察する(3) 第25回 サービスを構造的に観察する(2)

第25回 サービスを構造的に観察する(2) 第24回 サービスを構造的に観察する(1)

第24回 サービスを構造的に観察する(1) 第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う

第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う 第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3)

第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3) 第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2)

第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2) 第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1)

第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1) 第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7)

第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7) 第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6)

第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6) 第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5)

第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5) 第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4)

第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4) 第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3)

第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3) 第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2)

第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2) 第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)

第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)  第12回 70デザイン項目とアブダクション

第12回 70デザイン項目とアブダクション 第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2)

第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2) 第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1)

第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1) 第9回 俯瞰してHMIを観察する

第9回 俯瞰してHMIを観察する 第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する

第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する 第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2)

第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2) 第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1)

第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1) 第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察-

第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察- 第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る

第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る 第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する-

第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する- 第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面-

第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面- 第1回 観察の方法

第1回 観察の方法