第78回 構成の検討

2023.3.31 山岡 俊樹 先生

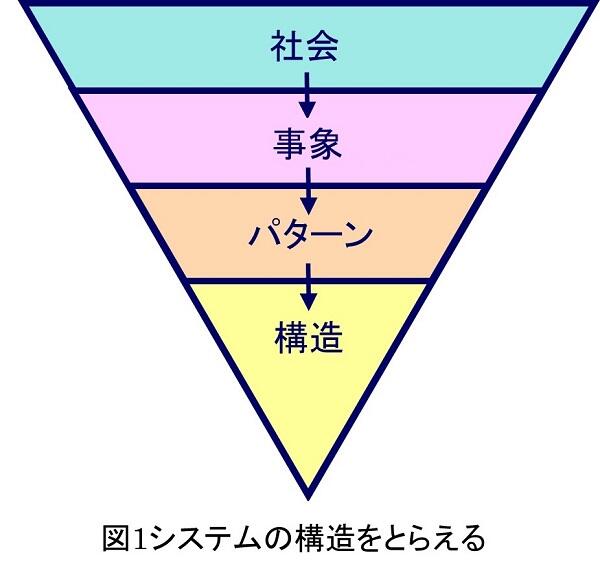

「出来事→パターン→構造」(Virginia Anderson, Lauren Johnson, 伊藤武志訳, システムシンキング, p.2, 日本能率協会マネジメントセンター, 2001年)によるプロセスは、世の中のさまざまな事象を構造的に理解することができる。出来事を分類するとパターンができ、これらの関係をまとめると構造が見えるという構図である。この考え方を発展させて、図1を作成した。このフレーム(frame)のポイントは社会と関連づけてさまざまな事象を検討できることである。

この「出来事→パターン→構造」のプロセスは特段新しい考え方でなく、デザイン分野では製品などのデザインの分類などにも活用されている。その方法として製品デザイン群を概観し、直感でデザインを分類する2つの分類軸を決める。平面上にXとYの軸を作り、そこに各社の製品デザインを直感で布置する。そうすると近くに位置されるデザイン同志は統合され、同じグループになりパターンができる。さらに、それらのグループ間の関係を考えて構造を把握することができる。もう少し、厳密に関係をとらえたい場合は、ターゲットユーザに製品の属性などのアンケートを行い、得たデータをコレスポンデンス分析にかけ、各デザインの何次元かの座標値を得ることができる。通常、3~4次元程度の空間に布置される座標値についてクラスター分析を行うとグループ化ができ、各製品デザインの階層構造を確認することができる。

この「出来事→パターン→構造」のプロセスは特段新しい考え方でなく、デザイン分野では製品などのデザインの分類などにも活用されている。その方法として製品デザイン群を概観し、直感でデザインを分類する2つの分類軸を決める。平面上にXとYの軸を作り、そこに各社の製品デザインを直感で布置する。そうすると近くに位置されるデザイン同志は統合され、同じグループになりパターンができる。さらに、それらのグループ間の関係を考えて構造を把握することができる。もう少し、厳密に関係をとらえたい場合は、ターゲットユーザに製品の属性などのアンケートを行い、得たデータをコレスポンデンス分析にかけ、各デザインの何次元かの座標値を得ることができる。通常、3~4次元程度の空間に布置される座標値についてクラスター分析を行うとグループ化ができ、各製品デザインの階層構造を確認することができる。

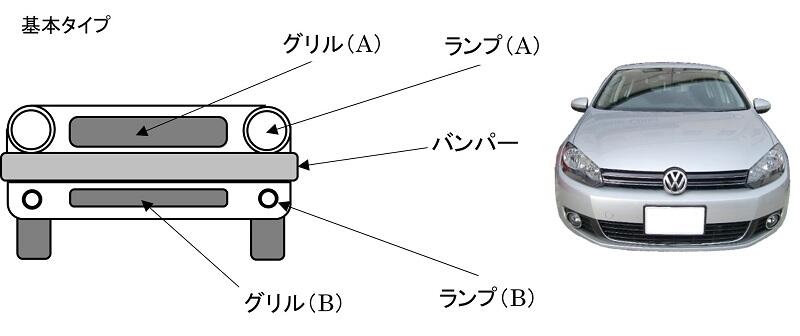

そこで、例として、自動車のフロントデザインの分類をしてみた。過去集めた写真なので、全部網羅しているわけではないが、大体の傾向・骨組みがわかるだろう。3つのタイプに分類することができた。オーソドックスな基本タイプ、それを基に変化させた、変形タイプ1と2の計3種類である。さらに細かく分析していけば、細分化できるが、3分類程度で分析するには十分である。あるいは、基本タイプと変形タイプ1の2分類でもいいかもしれない。

図2 基本タイプ

パーツのレイアウトは基本的な構成となっている。

図3 変形タイプ1

グリル部分(A)と(B)を一体化して、中心性を強く打ち出したデザインである。

図4 変形タイプ2

グリル(B)の両サイドを独立させ、この部分を強調したデザインである。この部分とランプ(B)部分を一体化させたタイプもある。

個別モデルの専用ロゴや各メーカー名を表す車のエンブレムがグリルAの中央部分に配置されており、この存在が車全体の中心性を表している。この中心性を強調するためにグリルの上下部分を一体化した場合(変形タイプ1)や、下部のグリル部分の両サイド強調したデザイン(変形タイプ2)がある。これらのことからも中心性が一番重要なデザインポイントというのがわかる。中心性が無いとモノ・コトとしての存在感が希薄になり、統一した形状に見えなくなる。中心性はある意味では、まとまりを作ることなので、ゲシュタルト法則(詳しくは、拙著、(論理的思考によるデザイン, BNN新社, pp. 24-29)参照)とも関係が深い。例えば、「良い形の要因」という法則では、単純性、対称性、完結性や規則性などを持つ形は良い形になるようにまとまって見えるという指摘である。デザインをする際、単純性、対称性、完結性や規則性などを活用して、統一感のあるイメージにすることもできる。

これらのデザインを図1の社会レベルで検討するとどうなるだろうか?時代に流れとして近代主義(modernism)の考え方が弱くなり、この効率を中心とした考え方よりも心の和、感動の追求や温かいデザインの考え方が強くなってきている。つまり、よくいわれるマズローの自己実現の欲求レベルに来ているのであろう。スピードは車には重要な属性なので、そこから演繹的に動きを強調しているデザインが多い。動きを連想させるために、動物の顔つきに似せたりしている。1950年代には流線型の自動車デザインが流行ったのもその流れの一環である。自動車よりも速い飛行機の上位のイメージを流用しているのである。グローバル化により、国境を越えた多くのユーザに受け入れられるため、各国の車のデザインが均一化し、個性的なデザインが無くなってきている。売れ筋という狭いイメージの範囲の中でのデザイン展開なので、各社が似たようなデザインになるのは当然であろう。しかも、年々、自己存在感の主張の強いデザインになってしまい、そのレベルは低下しているのではないかと考えている。SDGs時代のデザインでもあるので、新しいデザイン展開を期待したい。さらに技術が進むと同じデザインの大量生産ではなく、事前に準備されたパーツの組み合わせで個人対応の生産方式になっていく可能性が高い。そうすると顧客に対応した無名の無数のデザインが生まれるだろう。

※先生のご所属は執筆当時のものです。

関連サービス

関連記事一覧

第112回 ホリステックな考え方(22)

第112回 ホリステックな考え方(22) 第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2)

第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2) 第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係

第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係 第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法

第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法 第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法

第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法 第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係

第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係 第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について

第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について 第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係

第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係 第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係

第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係 第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係

第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係 第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係

第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係 第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力

第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力 第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考

第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考 第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性

第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性 第98回 ホリステックな考え方(8)

第98回 ホリステックな考え方(8) 第97回 ホリステックな考え方(7)

第97回 ホリステックな考え方(7) 第96回 ホリステックな考え方(6)

第96回 ホリステックな考え方(6) 第95回 ホリステックな考え方(5)

第95回 ホリステックな考え方(5) 第94回 ホリステックな考え方(4)

第94回 ホリステックな考え方(4) 第93回 ホリステックな考え方(3)

第93回 ホリステックな考え方(3) 第92回 ホリステックな考え方(2)

第92回 ホリステックな考え方(2) 第91回 ホリステックな考え方

第91回 ホリステックな考え方 第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念)

第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念) 第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念)

第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念) 第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念)

第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念) 第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念)

第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念) 第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念)

第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念) 第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念)

第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念) 第84回 思考の硬直・停止(その5)

第84回 思考の硬直・停止(その5) 第83回 思考の硬直・停止(その4)

第83回 思考の硬直・停止(その4) 第82回 思考の硬直・停止(その3)

第82回 思考の硬直・停止(その3) 第81回 思考の硬直・停止(その2)

第81回 思考の硬直・停止(その2) 第80回 思考の硬直・停止

第80回 思考の硬直・停止 第79回 ボリューム感

第79回 ボリューム感 第77回 アクセントの効用

第77回 アクセントの効用 第76回 活動理論の活用

第76回 活動理論の活用 第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方

第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方 第74回 チェックリストの活用法(5)

第74回 チェックリストの活用法(5) 第73回 チェックリストの活用法(4)

第73回 チェックリストの活用法(4) 第72回 チェックリストの活用法(3)

第72回 チェックリストの活用法(3) 第71回 チェックリストの活用法(2)

第71回 チェックリストの活用法(2) 第70回 チェックリストの活用法(1)

第70回 チェックリストの活用法(1) 第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン

第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン 第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン

第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン 第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン

第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン 第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン

第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン 第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン

第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン 第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン

第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン 第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン

第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン 第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン

第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン 第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン

第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン 第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン

第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン 第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン

第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン 第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン

第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン 第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン

第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン 第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン

第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン 第55回 温かいデザイン(31)

第55回 温かいデザイン(31) 第54回 温かいデザイン(30)

第54回 温かいデザイン(30) 第53回 温かいデザイン(29)

第53回 温かいデザイン(29) 第52回 温かいデザイン(28)

第52回 温かいデザイン(28) 第51回 温かいデザイン(27)

第51回 温かいデザイン(27) 第50回 温かいデザイン(26)

第50回 温かいデザイン(26) 第49回 温かいデザイン(25)

第49回 温かいデザイン(25) 第48回 温かいデザイン(24)

第48回 温かいデザイン(24) 第47回 温かいデザイン(23)

第47回 温かいデザイン(23) 第46回 温かいデザイン(22)

第46回 温かいデザイン(22) 第45回 温かいデザイン(21)

第45回 温かいデザイン(21) 第44回 温かいデザイン(20)

第44回 温かいデザイン(20) 第43回 温かいデザイン(19)

第43回 温かいデザイン(19) 第42回 温かいデザイン(18)

第42回 温かいデザイン(18) 第41回 温かいデザイン(17)

第41回 温かいデザイン(17) 第40回 温かいデザイン(16)

第40回 温かいデザイン(16) 第39回 温かいデザイン(15)

第39回 温かいデザイン(15) 第38回 温かいデザイン(14)

第38回 温かいデザイン(14) 第37回 温かいデザイン(13)

第37回 温かいデザイン(13) 第36回 温かいデザイン(12)

第36回 温かいデザイン(12) 第35回 温かいデザイン(11)

第35回 温かいデザイン(11) 第34回 温かいデザイン(10)

第34回 温かいデザイン(10) 第33回 温かいデザイン(9)

第33回 温かいデザイン(9)  第32回 温かいデザイン(8)

第32回 温かいデザイン(8) 第31回 温かいデザイン(7)

第31回 温かいデザイン(7) 第30回 温かいデザイン(6)

第30回 温かいデザイン(6) 第29回 温かいデザイン(5)

第29回 温かいデザイン(5) 第28回 温かいデザイン(4)

第28回 温かいデザイン(4) 第27回 温かいデザイン(3)

第27回 温かいデザイン(3) 第26回 温かいデザイン(2)

第26回 温かいデザイン(2) 第25回 温かいデザイン(1)

第25回 温かいデザイン(1) 第24回 人間を把握する(6)

第24回 人間を把握する(6) 第23回 人間を把握する(5)

第23回 人間を把握する(5) 第22回 人間を把握する(4)

第22回 人間を把握する(4) 第21回 人間を把握する(3)

第21回 人間を把握する(3) 第20回 人間を把握する(2)

第20回 人間を把握する(2) 第19回 人間を把握する(1)

第19回 人間を把握する(1) 第18回 モノやシステムの本質を把握する(8)

第18回 モノやシステムの本質を把握する(8) 第17回 モノやシステムの本質を把握する(7)

第17回 モノやシステムの本質を把握する(7) 第16回 モノやシステムの本質を把握する(6)

第16回 モノやシステムの本質を把握する(6) 第15回 モノやシステムの本質を把握する(5)

第15回 モノやシステムの本質を把握する(5) 第14回 モノやシステムの本質を把握する(4)

第14回 モノやシステムの本質を把握する(4) 第13回 モノやシステムの本質を把握する(3)

第13回 モノやシステムの本質を把握する(3) 第12回 モノやシステムの本質を把握する(2)

第12回 モノやシステムの本質を把握する(2) 第11回 モノやシステムの本質を把握する(1)

第11回 モノやシステムの本質を把握する(1) 第10回 3つの思考方法

第10回 3つの思考方法 第9回 潮流を探る

第9回 潮流を探る 第8回 システム・サービスのフレームワークの把握

第8回 システム・サービスのフレームワークの把握 第7回 構造の把握(2)

第7回 構造の把握(2) 第6回 構造の把握(1)

第6回 構造の把握(1) 第5回 システム的見方による発想

第5回 システム的見方による発想 第4回 時間軸の視点

第4回 時間軸の視点 第3回 メンタルモデル(2)

第3回 メンタルモデル(2) 第2回 メンタルモデル(1)

第2回 メンタルモデル(1) 第1回 身体モデル

第1回 身体モデル 第70回 UXを考える(6)

第70回 UXを考える(6) 第69回 UXを考える(5)

第69回 UXを考える(5) 第68回 UXを考える(4)

第68回 UXを考える(4) 第67回 UXを考える(3)

第67回 UXを考える(3) 第66回 UXを考える(2)

第66回 UXを考える(2) 第65回 UXを考える(1)

第65回 UXを考える(1) 第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る

第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る 第63回 制約条件を考える(9)

第63回 制約条件を考える(9) 第62回 制約条件を考える(8)

第62回 制約条件を考える(8) 第61回 制約条件を考える(7)

第61回 制約条件を考える(7) 第60回 制約条件を考える(6)

第60回 制約条件を考える(6)

第59回 制約条件を考える(5)

第58回 制約条件を考える(4)

第58回 制約条件を考える(4) 第57回 制約条件を考える(3)

第57回 制約条件を考える(3) 第56回 制約条件を考える(2)

第56回 制約条件を考える(2) 第55回 制約条件を考える(1)

第55回 制約条件を考える(1) 第54回 物語性について考える(9)

第54回 物語性について考える(9) 第53回 物語性について考える(8)

第53回 物語性について考える(8) 第52回 物語性について考える(7)

第52回 物語性について考える(7) 第51回 物語性について考える(6)

第51回 物語性について考える(6) 第50回 物語性について考える(5)

第50回 物語性について考える(5) 第49回 物語性について考える(4)

第49回 物語性について考える(4) 第48回 物語性について考える(3)

第48回 物語性について考える(3) 第47回 物語性について考える(2)

第47回 物語性について考える(2) 第46回 物語性について考える(1)

第46回 物語性について考える(1) 第45回 適合性について考える

第45回 適合性について考える 第44回 制約条件について考える

第44回 制約条件について考える 第43回 サインについて考える

第43回 サインについて考える 第42回 さまざまな配慮

第42回 さまざまな配慮 第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手-

第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手- 第40回 表示を観察する(1)

第40回 表示を観察する(1) 第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4)

第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4) 第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3)

第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3) 第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2)

第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2) 第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1)

第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1) 第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する

第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する 第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する

第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する 第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2)

第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2) 第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1)

第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1) 第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2)

第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2) 第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1)

第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1) 第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2)

第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2) 第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1)

第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1) 第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する

第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する 第26回 サービスを構造的に観察する(3)

第26回 サービスを構造的に観察する(3) 第25回 サービスを構造的に観察する(2)

第25回 サービスを構造的に観察する(2) 第24回 サービスを構造的に観察する(1)

第24回 サービスを構造的に観察する(1) 第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う

第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う 第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3)

第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3) 第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2)

第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2) 第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1)

第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1) 第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7)

第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7) 第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6)

第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6) 第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5)

第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5) 第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4)

第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4) 第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3)

第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3) 第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2)

第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2) 第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)

第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)  第12回 70デザイン項目とアブダクション

第12回 70デザイン項目とアブダクション 第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2)

第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2) 第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1)

第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1) 第9回 俯瞰してHMIを観察する

第9回 俯瞰してHMIを観察する 第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する

第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する 第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2)

第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2) 第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1)

第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1) 第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察-

第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察- 第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る

第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る 第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する-

第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する- 第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面-

第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面- 第1回 観察の方法

第1回 観察の方法