第93回 ホリステックな考え方(3)

2024.7.2 山岡 俊樹 先生

モノの形や機能は時間の経過とともに最終解に落ちつく。例えば、戦後、さまざまなスタイルの自動車デザインが百花繚乱のごとく存在したが、ほどなくして収斂した。一例として、日野ルノーのように自動車のドアの開き方は前開き(ドアのヒンジは後方)のタイプがあったが、その後、一般的になった後ろ開きドアに落ちついている。この現象はホリステックの考え方でもある。

通常、製品やシステムの仕様を決める際、直感で重要な仕様を抽出していた。それらの仕様の詳細は次のようなプロセスを踏む。仕様に関するアンケート調査を行い、統計処理(例えば、コンジョイント分析など)によりそれらのウエイト値やその具体的数値を導き出している。しかし、それらの具体的数値といってみても、無限大にあるデータから妥当と思われる3から4項目程度に絞り込んだ数値である。例えば、フィルムカメラの場合、ユーザが重要と思われるシャッター速度、レンズの明るさ、本体の重量や価格を推定し、それらの属性のウエイト値を決め、その具体的数値を算出している。この場合、レンズの明るさが一番重要で、そのうちF:1.4が一番望まれているなどと分析できる。しかし、F1.4といっても、F1.2、F1.4、F1.8、F2.0と事前に適当に決めた数値から選択されたに過ぎない。本当は別の数値かもしれないが分からない。このような分析的な手法は今までさまざまな分野で多用されてきた。

しかし、このような分析的方法は無限大のデータから抽出したわけではなく、事前に絞り込まれたデータの中から最適解を選択したに過ぎない。このような部分的な視点ではなく、全体的に見て判断するのが、ホリステックな方法である。

例えば、自動車開発での最終チェックは、テストドライバーという人間が行っている。このテストドライバーの行っているのがホリステックな評価である。つまり、試作車に対して総合的観点から評価を行っているのである。

同様にイスの開発について、人間とイスとの関係を科学的に厳密に解析して、イスのデザインをしているわけではない。そもそも人間に対し有効に使えるセンサーが体圧分布程度しかないので、人間そのものをセンサーにした方が有効である。

約35年前、スイス連邦工科大学でオフィスチェアの研究で有名なグランジャン教授からイスの話を伺ったことがある。彼は人間の離着席などの行為に着目し、オフィス用イスの骨組みを人間工学の観点から考えだしているという内容であった。人間工学を活用しているから座り心地などが絶対正しいというわけではなく、人間工学の視点からイスに対する考え方を提供していると理解した方が良い。なぜならば、その後にさまざまなタイプの座り心地の良いオフィスチェアが開発されているからである。

フランスのアーチストであり、デザイナーでもあるフィリップ・スタルクがデザインしたLORD YOというプラステック性のイスは抜群に座り心地が良い(図1)。さまざまな体型をした学生達に意見を聞いたところ、なかなか良いとのコメントであった。悪いコメントはなかった。確認したわけではないが、多分、デザインする際、高感度のユーザを使って、試作品に対しコメントをもらい、修正しつつ完成させたのであろう。そのベースとして、ヨーロッパで歴史の長いイスに関する人間工学の知見が多くあり、これらの知見と高感度ユーザの意見から最終形状を決めたのであろう。このようなやり方はホリステックなアプローチといえる。

21世紀に入り人間が扱うさまざまなシステムが複雑になってきている。このような時代において、従来の分析的な方法では限界があり、全体から見ていくホリステックな視点が重要と認識されている。著者の考えるホリステック・アプローチは以下の通り。

1. ある分野の感度を高め、その目利きとなる。

研究や製品開発で、従来方法では研究者や開発者は実験協力者から離れ、客観的立場からデータを採集している。勿論、最後の最終判断は研究者や開発者の主観に依存する。このような作業は有益であるが、更に踏み込んで研究者や開発者が目利きとなったらどうだろうか。つまり、自らの感度を上げる、誰でもできる方法で、徹底的に調べ、見て、触って、聴いて、感じるのがポイントである。つまり、五感の感度を上げるのである。特に、開発者は自分の立場を中立にしてデータ処理結果に依存するのではなく、目利きとなって 自分の力で判断するのである。本田宗一郎、稲盛和夫といった名経営者は自分の力で判断していた。

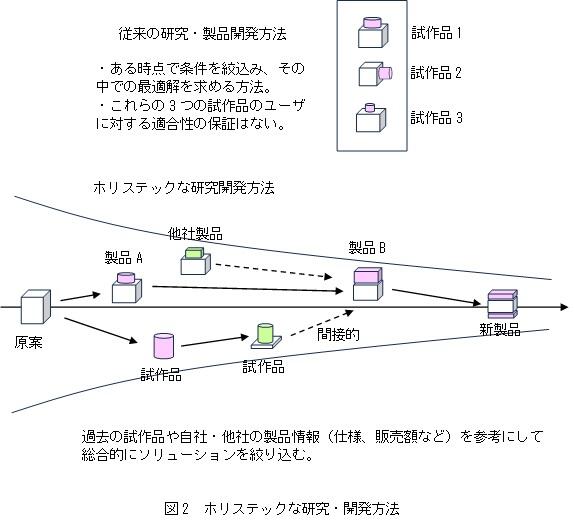

目利きとは先のイスの例では高感度ユーザに相当する。目利きを活用した方法として、過去から現在までの自社試作品や他社製品のデータを統合・判断して製品の最終解を得ることである。目利きなので判断はぶれないだろう。ある時点で試作品を何台か作りその総合点で決定するよりも有効である。この方法で開発を行っていくとさまざまなノウハウを得ることができる(図2)。このような属人性に頼った製品開発は開発体制の継承ができないという怖れを感じるかもしれないが、得たデータは構造化した詳細なデータベースにしておけば問題はない。この考え方の根底に客観性の限界があるからだ。そもそも人間を客観的にとらえることはできない。

2. 時間から構造化する

a.検討するモノ・コトの歴史からの変遷を調べ、時系列の観点から構造化する。

ドラッカーはグーテンベルグの印刷の発明から時代までの潮流を調べ、NPOの存在を予測した。1990年代に彼の本を読んだが、NPOがそれほど必要になるとは思わなかった。その後21世紀に入り、NPOが大活躍するとは夢にも思わなかった。

b.調べたい事項と歴史上の類似する出来事を調べ、それらの関係を構造化する。

1960年代と現在との比較を「食べること」と「着ること」について検討してみる。例えば、ラーメン屋で、1960年代では各店舗でほぼ同じような味であったが、21世紀に入るとそのようなお店は姿を消し、こだわりのあるお店が登場してきた。ここに「こだわり」というモノ・コトづくりに必要なキーワードを得ることができる。デパートの大食堂は現在ほぼ無くなり、代わりに「こだわり」のある専門店が入居している。また、デパ地下にある店舗も同様に「こだわり」があり繁盛している。洋服店はどうだろうか?1960年代では大半は個人営業のお店で、ただ売るのみで特色がなかった。21世紀に入るとユニクロやブランドのお店が増え、「こだわり」が前面に打ち出してきて繁盛している。

製品やシステムにこだわりがないのは、それらに対する方針・目的がない、あるいは不明確のためである。そのため、安かろう・悪かろうの低価格がすべてとなり市場から消えていく運命となるだろう。

3. 空間から構造化する

全体から、あるいは部分から見て、得た情報をKJ法や二項対立(前回、富永仲基が行った例として紹介)を使って構造化を行い全体を把握する。構造が分かれば全体が分かるためである。例えば、個人→家庭→地域社会→国などの包含関係、階層構造の観点から検討すると良い。

関連サービス

関連記事一覧

第112回 ホリステックな考え方(22)

第112回 ホリステックな考え方(22) 第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2)

第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2) 第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係

第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係 第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法

第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法 第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法

第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法 第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係

第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係 第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について

第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について 第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係

第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係 第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係

第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係 第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係

第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係 第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係

第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係 第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力

第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力 第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考

第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考 第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性

第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性 第98回 ホリステックな考え方(8)

第98回 ホリステックな考え方(8) 第97回 ホリステックな考え方(7)

第97回 ホリステックな考え方(7) 第96回 ホリステックな考え方(6)

第96回 ホリステックな考え方(6) 第95回 ホリステックな考え方(5)

第95回 ホリステックな考え方(5) 第94回 ホリステックな考え方(4)

第94回 ホリステックな考え方(4) 第92回 ホリステックな考え方(2)

第92回 ホリステックな考え方(2) 第91回 ホリステックな考え方

第91回 ホリステックな考え方 第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念)

第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念) 第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念)

第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念) 第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念)

第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念) 第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念)

第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念) 第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念)

第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念) 第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念)

第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念) 第84回 思考の硬直・停止(その5)

第84回 思考の硬直・停止(その5) 第83回 思考の硬直・停止(その4)

第83回 思考の硬直・停止(その4) 第82回 思考の硬直・停止(その3)

第82回 思考の硬直・停止(その3) 第81回 思考の硬直・停止(その2)

第81回 思考の硬直・停止(その2) 第80回 思考の硬直・停止

第80回 思考の硬直・停止 第79回 ボリューム感

第79回 ボリューム感 第78回 構成の検討

第78回 構成の検討 第77回 アクセントの効用

第77回 アクセントの効用 第76回 活動理論の活用

第76回 活動理論の活用 第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方

第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方 第74回 チェックリストの活用法(5)

第74回 チェックリストの活用法(5) 第73回 チェックリストの活用法(4)

第73回 チェックリストの活用法(4) 第72回 チェックリストの活用法(3)

第72回 チェックリストの活用法(3) 第71回 チェックリストの活用法(2)

第71回 チェックリストの活用法(2) 第70回 チェックリストの活用法(1)

第70回 チェックリストの活用法(1) 第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン

第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン 第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン

第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン 第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン

第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン 第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン

第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン 第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン

第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン 第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン

第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン 第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン

第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン 第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン

第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン 第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン

第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン 第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン

第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン 第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン

第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン 第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン

第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン 第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン

第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン 第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン

第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン 第55回 温かいデザイン(31)

第55回 温かいデザイン(31) 第54回 温かいデザイン(30)

第54回 温かいデザイン(30) 第53回 温かいデザイン(29)

第53回 温かいデザイン(29) 第52回 温かいデザイン(28)

第52回 温かいデザイン(28) 第51回 温かいデザイン(27)

第51回 温かいデザイン(27) 第50回 温かいデザイン(26)

第50回 温かいデザイン(26) 第49回 温かいデザイン(25)

第49回 温かいデザイン(25) 第48回 温かいデザイン(24)

第48回 温かいデザイン(24) 第47回 温かいデザイン(23)

第47回 温かいデザイン(23) 第46回 温かいデザイン(22)

第46回 温かいデザイン(22) 第45回 温かいデザイン(21)

第45回 温かいデザイン(21) 第44回 温かいデザイン(20)

第44回 温かいデザイン(20) 第43回 温かいデザイン(19)

第43回 温かいデザイン(19) 第42回 温かいデザイン(18)

第42回 温かいデザイン(18) 第41回 温かいデザイン(17)

第41回 温かいデザイン(17) 第40回 温かいデザイン(16)

第40回 温かいデザイン(16) 第39回 温かいデザイン(15)

第39回 温かいデザイン(15) 第38回 温かいデザイン(14)

第38回 温かいデザイン(14) 第37回 温かいデザイン(13)

第37回 温かいデザイン(13) 第36回 温かいデザイン(12)

第36回 温かいデザイン(12) 第35回 温かいデザイン(11)

第35回 温かいデザイン(11) 第34回 温かいデザイン(10)

第34回 温かいデザイン(10) 第33回 温かいデザイン(9)

第33回 温かいデザイン(9)  第32回 温かいデザイン(8)

第32回 温かいデザイン(8) 第31回 温かいデザイン(7)

第31回 温かいデザイン(7) 第30回 温かいデザイン(6)

第30回 温かいデザイン(6) 第29回 温かいデザイン(5)

第29回 温かいデザイン(5) 第28回 温かいデザイン(4)

第28回 温かいデザイン(4) 第27回 温かいデザイン(3)

第27回 温かいデザイン(3) 第26回 温かいデザイン(2)

第26回 温かいデザイン(2) 第25回 温かいデザイン(1)

第25回 温かいデザイン(1) 第24回 人間を把握する(6)

第24回 人間を把握する(6) 第23回 人間を把握する(5)

第23回 人間を把握する(5) 第22回 人間を把握する(4)

第22回 人間を把握する(4) 第21回 人間を把握する(3)

第21回 人間を把握する(3) 第20回 人間を把握する(2)

第20回 人間を把握する(2) 第19回 人間を把握する(1)

第19回 人間を把握する(1) 第18回 モノやシステムの本質を把握する(8)

第18回 モノやシステムの本質を把握する(8) 第17回 モノやシステムの本質を把握する(7)

第17回 モノやシステムの本質を把握する(7) 第16回 モノやシステムの本質を把握する(6)

第16回 モノやシステムの本質を把握する(6) 第15回 モノやシステムの本質を把握する(5)

第15回 モノやシステムの本質を把握する(5) 第14回 モノやシステムの本質を把握する(4)

第14回 モノやシステムの本質を把握する(4) 第13回 モノやシステムの本質を把握する(3)

第13回 モノやシステムの本質を把握する(3) 第12回 モノやシステムの本質を把握する(2)

第12回 モノやシステムの本質を把握する(2) 第11回 モノやシステムの本質を把握する(1)

第11回 モノやシステムの本質を把握する(1) 第10回 3つの思考方法

第10回 3つの思考方法 第9回 潮流を探る

第9回 潮流を探る 第8回 システム・サービスのフレームワークの把握

第8回 システム・サービスのフレームワークの把握 第7回 構造の把握(2)

第7回 構造の把握(2) 第6回 構造の把握(1)

第6回 構造の把握(1) 第5回 システム的見方による発想

第5回 システム的見方による発想 第4回 時間軸の視点

第4回 時間軸の視点 第3回 メンタルモデル(2)

第3回 メンタルモデル(2) 第2回 メンタルモデル(1)

第2回 メンタルモデル(1) 第1回 身体モデル

第1回 身体モデル 第70回 UXを考える(6)

第70回 UXを考える(6) 第69回 UXを考える(5)

第69回 UXを考える(5) 第68回 UXを考える(4)

第68回 UXを考える(4) 第67回 UXを考える(3)

第67回 UXを考える(3) 第66回 UXを考える(2)

第66回 UXを考える(2) 第65回 UXを考える(1)

第65回 UXを考える(1) 第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る

第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る 第63回 制約条件を考える(9)

第63回 制約条件を考える(9) 第62回 制約条件を考える(8)

第62回 制約条件を考える(8) 第61回 制約条件を考える(7)

第61回 制約条件を考える(7) 第60回 制約条件を考える(6)

第60回 制約条件を考える(6)

第59回 制約条件を考える(5)

第58回 制約条件を考える(4)

第58回 制約条件を考える(4) 第57回 制約条件を考える(3)

第57回 制約条件を考える(3) 第56回 制約条件を考える(2)

第56回 制約条件を考える(2) 第55回 制約条件を考える(1)

第55回 制約条件を考える(1) 第54回 物語性について考える(9)

第54回 物語性について考える(9) 第53回 物語性について考える(8)

第53回 物語性について考える(8) 第52回 物語性について考える(7)

第52回 物語性について考える(7) 第51回 物語性について考える(6)

第51回 物語性について考える(6) 第50回 物語性について考える(5)

第50回 物語性について考える(5) 第49回 物語性について考える(4)

第49回 物語性について考える(4) 第48回 物語性について考える(3)

第48回 物語性について考える(3) 第47回 物語性について考える(2)

第47回 物語性について考える(2) 第46回 物語性について考える(1)

第46回 物語性について考える(1) 第45回 適合性について考える

第45回 適合性について考える 第44回 制約条件について考える

第44回 制約条件について考える 第43回 サインについて考える

第43回 サインについて考える 第42回 さまざまな配慮

第42回 さまざまな配慮 第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手-

第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手- 第40回 表示を観察する(1)

第40回 表示を観察する(1) 第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4)

第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4) 第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3)

第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3) 第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2)

第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2) 第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1)

第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1) 第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する

第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する 第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する

第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する 第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2)

第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2) 第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1)

第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1) 第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2)

第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2) 第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1)

第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1) 第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2)

第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2) 第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1)

第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1) 第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する

第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する 第26回 サービスを構造的に観察する(3)

第26回 サービスを構造的に観察する(3) 第25回 サービスを構造的に観察する(2)

第25回 サービスを構造的に観察する(2) 第24回 サービスを構造的に観察する(1)

第24回 サービスを構造的に観察する(1) 第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う

第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う 第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3)

第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3) 第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2)

第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2) 第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1)

第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1) 第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7)

第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7) 第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6)

第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6) 第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5)

第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5) 第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4)

第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4) 第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3)

第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3) 第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2)

第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2) 第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)

第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)  第12回 70デザイン項目とアブダクション

第12回 70デザイン項目とアブダクション 第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2)

第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2) 第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1)

第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1) 第9回 俯瞰してHMIを観察する

第9回 俯瞰してHMIを観察する 第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する

第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する 第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2)

第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2) 第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1)

第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1) 第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察-

第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察- 第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る

第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る 第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する-

第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する- 第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面-

第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面- 第1回 観察の方法

第1回 観察の方法