第91回 ホリステックな考え方

2024.4.26 山岡 俊樹 先生

我々は子供のころから身の回りが全世界であると認識してきた。私の場合、小学生時代、小学校と自宅がすべての身の回りの空間で全世界であった。しかし、横浜のデパートに連れて行ってもらい、買い物、食事などをした経験もときどきあったが、日常の世界ではなかった。中学校も同様であった。高校、大学に進むに従って、世界は広がっていったが、それほど変わったというわけではない。社会人になってからも、企業という枠内での判断が多く、身の回りの視点から若干広がったが、本質的にはそれほど変わっていなかったようだ。

どうも我々はさまざまな判断をこのような身の回りの視点で判断しているようである。このようなミクロ的視点による判断に慣れているせいか、なかなかマクロ的視点、つまりホリステック(全体的: holistic)な視点を持つのがなかなか難しい。

鈴木秀夫著、「森林の思想・砂漠の思想」(NHKブックス, 1978)を読むと、人間の思想は、森林的思想と砂漠的思想の2つに分けられる。それらの思想はアジアの森林地帯、イスラエルの砂漠周辺地帯から生まれ、前者が仏教、後者がキリスト教をはぐくんだ。森林地帯で道を迷ってどの方向に行っても何とか食べられるが、一方の砂漠地帯では道を間違えると死に直結する。このことから、砂漠地帯ではマクロの視点から全体を把握し判断している。目先の判断では生死に直結するからだ。一方、森林地帯であるわが国ではミクロの視点が優勢で、モノゴトに集中し職人芸が発達し、工芸品などは他の追随を許さない。

マクロのシステム論は欧米で生まれ、私は以前からこの考えは重要と考えていた。論理的に筋道を作っていくのでモノ・コト・システム作りには必須の考え方だと考えている。このシステム論を学会の論文誌の特集号に企画・編集し、また学会の全国大会でセッションを組んで発表したが、賛同者や参加者は少なかった。デザインや感性系の学会の特性もあったのかもしれないが、それにしても少なかった。一方、ミクロの手法を説明する講演会をZOOMで開催すると驚くほどの多くの参加者があった。無料であること、すぐに仕事に反映できるというメリットのためかもしれないが、この差は何だろうと考えざるをえない。

その時代に適合したミクロの手法は時代の流れに対応しているが、波間に漂う小舟のようで、時代が変わると波間に消えるような気がする。マーケティングやデザインでは、デザイン思考、UX、ペルソナなどさまざまな手法が提案されているが、改善程度ならば効果を生むだろう。しかし、革新的な製品やシステムを生むだろうか?懐疑的である。

森林思考の民である我々は、ホリステックな思考も志すべきだと考えている。21世紀に入ってからのモノ・コト・システム作りが、単品からシステムの方に変換しているためである。昭和の単品志向から令和に移り単品を結合して価値を生むネットワーク化、システム化になり、ホリステック思考は欠かせない思考法となっている。

ホリステック思考は、システムや対象物に対して全体から見ていくという考え方である。具体的にはシステムや対象物の目的を明確に定義することである。目的は1回で決まることもあるだろうが、何回も検討するとその内容が明確になり1つに絞られていく。

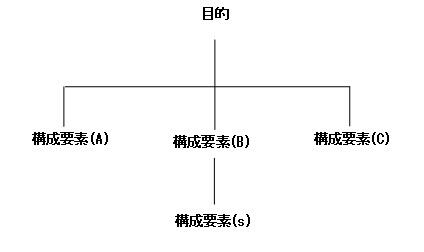

目的が決まるとそれから構造が定まる(図1)。構造とは構成要素の組み合わせであると定義する。すべてのものには構造がある。背骨の無い無脊椎動物にも構造はある。

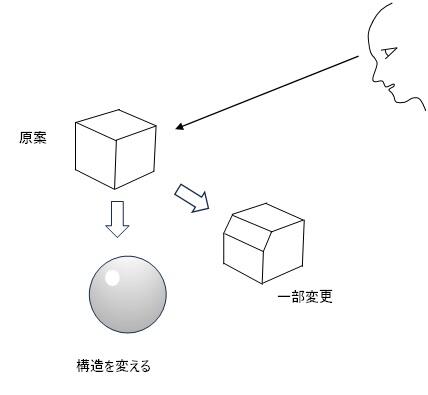

製品開発ではその目的とその構造を変えることが、今までに無い斬新な製品を生むのである。構造を変えない表面的なアプローチをしても悪いわけではないが、本質的な改善、改革とはならないだろう(図2)。

そう考えると目的がいかに重要かわかる。不祥事を起こした会社の共通点は目的があいまいであるか、明確になっていても従業員に浸透しておらず形骸化していたことである。人間は弱いもので、行動規範が無い、あるいはあいまいだと、ついふらついてしまうのだ。

図1 目的の構造

図2 製品開発で構造を変える

※先生のご所属は執筆当時のものです。関連サービス

関連記事一覧

第112回 ホリステックな考え方(22)

第112回 ホリステックな考え方(22) 第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2)

第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2) 第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係

第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係 第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法

第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法 第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法

第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法 第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係

第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係 第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について

第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について 第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係

第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係 第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係

第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係 第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係

第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係 第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係

第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係 第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力

第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力 第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考

第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考 第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性

第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性 第98回 ホリステックな考え方(8)

第98回 ホリステックな考え方(8) 第97回 ホリステックな考え方(7)

第97回 ホリステックな考え方(7) 第96回 ホリステックな考え方(6)

第96回 ホリステックな考え方(6) 第95回 ホリステックな考え方(5)

第95回 ホリステックな考え方(5) 第94回 ホリステックな考え方(4)

第94回 ホリステックな考え方(4) 第93回 ホリステックな考え方(3)

第93回 ホリステックな考え方(3) 第92回 ホリステックな考え方(2)

第92回 ホリステックな考え方(2) 第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念)

第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念) 第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念)

第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念) 第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念)

第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念) 第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念)

第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念) 第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念)

第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念) 第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念)

第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念) 第84回 思考の硬直・停止(その5)

第84回 思考の硬直・停止(その5) 第83回 思考の硬直・停止(その4)

第83回 思考の硬直・停止(その4) 第82回 思考の硬直・停止(その3)

第82回 思考の硬直・停止(その3) 第81回 思考の硬直・停止(その2)

第81回 思考の硬直・停止(その2) 第80回 思考の硬直・停止

第80回 思考の硬直・停止 第79回 ボリューム感

第79回 ボリューム感 第78回 構成の検討

第78回 構成の検討 第77回 アクセントの効用

第77回 アクセントの効用 第76回 活動理論の活用

第76回 活動理論の活用 第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方

第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方 第74回 チェックリストの活用法(5)

第74回 チェックリストの活用法(5) 第73回 チェックリストの活用法(4)

第73回 チェックリストの活用法(4) 第72回 チェックリストの活用法(3)

第72回 チェックリストの活用法(3) 第71回 チェックリストの活用法(2)

第71回 チェックリストの活用法(2) 第70回 チェックリストの活用法(1)

第70回 チェックリストの活用法(1) 第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン

第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン 第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン

第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン 第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン

第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン 第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン

第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン 第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン

第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン 第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン

第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン 第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン

第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン 第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン

第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン 第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン

第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン 第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン

第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン 第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン

第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン 第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン

第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン 第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン

第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン 第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン

第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン 第55回 温かいデザイン(31)

第55回 温かいデザイン(31) 第54回 温かいデザイン(30)

第54回 温かいデザイン(30) 第53回 温かいデザイン(29)

第53回 温かいデザイン(29) 第52回 温かいデザイン(28)

第52回 温かいデザイン(28) 第51回 温かいデザイン(27)

第51回 温かいデザイン(27) 第50回 温かいデザイン(26)

第50回 温かいデザイン(26) 第49回 温かいデザイン(25)

第49回 温かいデザイン(25) 第48回 温かいデザイン(24)

第48回 温かいデザイン(24) 第47回 温かいデザイン(23)

第47回 温かいデザイン(23) 第46回 温かいデザイン(22)

第46回 温かいデザイン(22) 第45回 温かいデザイン(21)

第45回 温かいデザイン(21) 第44回 温かいデザイン(20)

第44回 温かいデザイン(20) 第43回 温かいデザイン(19)

第43回 温かいデザイン(19) 第42回 温かいデザイン(18)

第42回 温かいデザイン(18) 第41回 温かいデザイン(17)

第41回 温かいデザイン(17) 第40回 温かいデザイン(16)

第40回 温かいデザイン(16) 第39回 温かいデザイン(15)

第39回 温かいデザイン(15) 第38回 温かいデザイン(14)

第38回 温かいデザイン(14) 第37回 温かいデザイン(13)

第37回 温かいデザイン(13) 第36回 温かいデザイン(12)

第36回 温かいデザイン(12) 第35回 温かいデザイン(11)

第35回 温かいデザイン(11) 第34回 温かいデザイン(10)

第34回 温かいデザイン(10) 第33回 温かいデザイン(9)

第33回 温かいデザイン(9)  第32回 温かいデザイン(8)

第32回 温かいデザイン(8) 第31回 温かいデザイン(7)

第31回 温かいデザイン(7) 第30回 温かいデザイン(6)

第30回 温かいデザイン(6) 第29回 温かいデザイン(5)

第29回 温かいデザイン(5) 第28回 温かいデザイン(4)

第28回 温かいデザイン(4) 第27回 温かいデザイン(3)

第27回 温かいデザイン(3) 第26回 温かいデザイン(2)

第26回 温かいデザイン(2) 第25回 温かいデザイン(1)

第25回 温かいデザイン(1) 第24回 人間を把握する(6)

第24回 人間を把握する(6) 第23回 人間を把握する(5)

第23回 人間を把握する(5) 第22回 人間を把握する(4)

第22回 人間を把握する(4) 第21回 人間を把握する(3)

第21回 人間を把握する(3) 第20回 人間を把握する(2)

第20回 人間を把握する(2) 第19回 人間を把握する(1)

第19回 人間を把握する(1) 第18回 モノやシステムの本質を把握する(8)

第18回 モノやシステムの本質を把握する(8) 第17回 モノやシステムの本質を把握する(7)

第17回 モノやシステムの本質を把握する(7) 第16回 モノやシステムの本質を把握する(6)

第16回 モノやシステムの本質を把握する(6) 第15回 モノやシステムの本質を把握する(5)

第15回 モノやシステムの本質を把握する(5) 第14回 モノやシステムの本質を把握する(4)

第14回 モノやシステムの本質を把握する(4) 第13回 モノやシステムの本質を把握する(3)

第13回 モノやシステムの本質を把握する(3) 第12回 モノやシステムの本質を把握する(2)

第12回 モノやシステムの本質を把握する(2) 第11回 モノやシステムの本質を把握する(1)

第11回 モノやシステムの本質を把握する(1) 第10回 3つの思考方法

第10回 3つの思考方法 第9回 潮流を探る

第9回 潮流を探る 第8回 システム・サービスのフレームワークの把握

第8回 システム・サービスのフレームワークの把握 第7回 構造の把握(2)

第7回 構造の把握(2) 第6回 構造の把握(1)

第6回 構造の把握(1) 第5回 システム的見方による発想

第5回 システム的見方による発想 第4回 時間軸の視点

第4回 時間軸の視点 第3回 メンタルモデル(2)

第3回 メンタルモデル(2) 第2回 メンタルモデル(1)

第2回 メンタルモデル(1) 第1回 身体モデル

第1回 身体モデル 第70回 UXを考える(6)

第70回 UXを考える(6) 第69回 UXを考える(5)

第69回 UXを考える(5) 第68回 UXを考える(4)

第68回 UXを考える(4) 第67回 UXを考える(3)

第67回 UXを考える(3) 第66回 UXを考える(2)

第66回 UXを考える(2) 第65回 UXを考える(1)

第65回 UXを考える(1) 第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る

第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る 第63回 制約条件を考える(9)

第63回 制約条件を考える(9) 第62回 制約条件を考える(8)

第62回 制約条件を考える(8) 第61回 制約条件を考える(7)

第61回 制約条件を考える(7) 第60回 制約条件を考える(6)

第60回 制約条件を考える(6)

第59回 制約条件を考える(5)

第58回 制約条件を考える(4)

第58回 制約条件を考える(4) 第57回 制約条件を考える(3)

第57回 制約条件を考える(3) 第56回 制約条件を考える(2)

第56回 制約条件を考える(2) 第55回 制約条件を考える(1)

第55回 制約条件を考える(1) 第54回 物語性について考える(9)

第54回 物語性について考える(9) 第53回 物語性について考える(8)

第53回 物語性について考える(8) 第52回 物語性について考える(7)

第52回 物語性について考える(7) 第51回 物語性について考える(6)

第51回 物語性について考える(6) 第50回 物語性について考える(5)

第50回 物語性について考える(5) 第49回 物語性について考える(4)

第49回 物語性について考える(4) 第48回 物語性について考える(3)

第48回 物語性について考える(3) 第47回 物語性について考える(2)

第47回 物語性について考える(2) 第46回 物語性について考える(1)

第46回 物語性について考える(1) 第45回 適合性について考える

第45回 適合性について考える 第44回 制約条件について考える

第44回 制約条件について考える 第43回 サインについて考える

第43回 サインについて考える 第42回 さまざまな配慮

第42回 さまざまな配慮 第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手-

第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手- 第40回 表示を観察する(1)

第40回 表示を観察する(1) 第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4)

第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4) 第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3)

第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3) 第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2)

第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2) 第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1)

第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1) 第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する

第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する 第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する

第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する 第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2)

第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2) 第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1)

第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1) 第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2)

第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2) 第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1)

第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1) 第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2)

第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2) 第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1)

第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1) 第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する

第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する 第26回 サービスを構造的に観察する(3)

第26回 サービスを構造的に観察する(3) 第25回 サービスを構造的に観察する(2)

第25回 サービスを構造的に観察する(2) 第24回 サービスを構造的に観察する(1)

第24回 サービスを構造的に観察する(1) 第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う

第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う 第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3)

第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3) 第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2)

第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2) 第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1)

第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1) 第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7)

第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7) 第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6)

第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6) 第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5)

第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5) 第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4)

第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4) 第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3)

第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3) 第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2)

第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2) 第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)

第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)  第12回 70デザイン項目とアブダクション

第12回 70デザイン項目とアブダクション 第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2)

第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2) 第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1)

第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1) 第9回 俯瞰してHMIを観察する

第9回 俯瞰してHMIを観察する 第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する

第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する 第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2)

第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2) 第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1)

第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1) 第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察-

第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察- 第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る

第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る 第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する-

第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する- 第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面-

第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面- 第1回 観察の方法

第1回 観察の方法