第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係

2025.7.3 山岡 俊樹 先生

今回は部分から全体をとらえる方法を考えてみたい。

京都の街並みを概観したいならば、近くの山に登ってみればだいたいわかる。しかし、経済や社会などを大まかに把握したい場合、とらえどころがなくわからないだろう。部分から全体を推定するには、以下の手がかり情報に基づいて行うことができる。

1.手がかり情報:二項対立の視点から考える

以前の回でご紹介したが、江戸時代中期に活躍した富永仲基(なかもと)(1715-1746)は彼の代表作「出定後語(しゅつじょうこうご)」の中で大乗非仏説を唱えた。大乗仏教の経典は釈迦の教えを反映したものでなく、後世の人がつくったという説である。

このとき彼は思考基準として、「内容記述の繁簡」「擬古的作為の強弱」「排他的色彩の濃淡」の二項対立から思考していった(日本思想体系, 富永仲基, 山片蟠桃, 水田紀久, 有坂隆道, p.671, 岩波書店, 1976)。

つまり、二項対立から半分ずつ切り取っていくと情報が絞り込まれていく。例えば、3つの二項対立がある場合、0.5の3乗となるので0.125となり、情報がかなり絞り込まれ論点が明確になる。

あるいは、絞り込むのではなく、相反する2つの概念を統合して思考していく方法もある。例えば、文化人類学では集団などを観察する際、エティック・アプローチ(etic approach)とエミック・アプローチ(emic approach)がある。エティック・アプローチは観察対象の外側から観察し、エミック・アプローチは観察対象の内側から観察する方法である。内側とは観察対象の集団に入り込み一緒に生活をして、そこに暮らす人々の考え方や価値観などを把握する方法である。これらの視点の違うデータを統合することにより、観察する集団の全体像をとらえることができる。

2.手がかり情報:チェック項目から全体が分かる

重要と考えられるチェック項目から全体を把握することができる。例えば、HMI(Human Machine Interface:人間-機械系インタフェース)を把握するには、それに関する5項目および、それぞれの下位の項目には3項目あるので、合計15項目を使って行えばよい。

表1では、HMIのチェック項目に対して。重要かどうかを確認し、それに対して対応したか否かを聞き、最終、評価を下すという構図を採用している。重要というのは、そのシステムの置かれた状況から重要と判断する項目である。システム開発時ならば、コンセプトから重要な項目は認識できるが、市場に出た場合は上記に示したように重要と推定する。「重要」であれば○、「普通」ならば△をつけ、「対応した」ならば○、「ある程度行った」ならば△、「行っていない」ならば✕をつける。従って、組み合わせは以下の通りである。

重要:○(5点)、対応:○(5点)=評価:5点

重要:○(5点)、対応:△(3点)=評価:3点

重要:○(5点)、対応:✕(0点)=評価:0点

重要:△(3点)、対応:○(5点)=評価:3点

重要:△(3点)、対応:✕(0点)=評価:0点

重要:✕(0点)、対応:△(3点)=評価:0点

重要度と対応の点数が同じ場合、その同じ数値が評価値となる。不一致の場合は、低い数値が評価値となる。

表1 HMIのチェックリスト

| 5側面 | 項目 | 内容 | 評価 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 重要 | 対応済 | 評価 | |||

| 身体的側面 (8点) |

最適な姿勢 | 姿勢に影響を与える操作部などの最適な位置関係等を検討したか? | ○ | ○ | 5 |

| 力学的側面 | 操作時の最適な力とその方向を検討したか? | ○ | ✕ | 0 | |

| フィット性 | 操作具に対し、心地よい操作を検討したか? | △ | ○ | 3 | |

| 頭脳的側面 (9点) |

メンタルモデル | メンタルモデルを考慮したか? | ○ | △ | 3 |

| 分かり易さ | わかりにくい用語を使っていないか? | △ | ○ | 3 | |

| 見やすさ | ①視角、②明るさ、③図と地の対比、④見る時間の検討? | △ | ○ | 3 | |

| 時間的側面 (3点) |

作業時間 | 作業に適合した作業時間か? | △ | △ | 3 |

| 休息時間 | ある一定時間の作業後の休息時間をとる | △ | △ | 3 | |

| 反応時間 | 操作に対する機械からの反応時間は最適か? | △ | ✕ | 0 | |

| 環境的側面 (3点) |

空調 | 温度、湿度、気流などを考慮したか? | △ | ✕ | 0 |

| 照明 | 最適な照度、輝度などを考慮したか? | △ | ○ | 3 | |

| 騒音・振動他 | 騒音、振動、臭気などを考慮したか? | ✕ | ✕ | 0 | |

| 運用的側面 (8点〉 |

組織の方針 | 組織の方針を決めているか? | ○ | △ | 3 |

| 情報の共有化 | メンバー間で情報を共有しているか? | ○ | ○ | 5 | |

| モチベーション | メンバーのやる気を起こさせているか? | △ | ✕ | 0 | |

このようなチェックリストを使って、評価対象システムを比較するとどの側面に力を入れているかなどの全体像が明確になる。表1では5側面のウエイト値を同じにしているが、場合によってはそのウエイト値を変える。例えば、同じウエイト値ならば5側面それぞれ20%のウエイト値となるが、頭脳的側面と運用的側面が重要な場合、以下のようになる。身体的側面:10%、頭脳的側面:35%、時間的側面:10%、環境的側面:10%、運用的側面:35%などとする。そして、各側面の評価値(合計値)にそれぞれのウエイト値をかけて合算すればよい。

因みに各20%の場合、(8+9+3+3+8)×0.2=6.2となる。

ウエイト付けされた方は、0.1×8+9×0.35+3×0.1+3×0.1+8×0.35=7.35となる。

下位の項目数が相違していても、同様の計算を行えばよい。

今回の事例はHMI系の検討であったが、マーケティングに使われる4Pもこのようなチェックリストにすると活用可能である。以下はモノづくりに対応した場合の4P項目である。

Product(製品/サービス):「機能」「デザイン」「品質」「ブランド」

Price(価格):「製造コスト」「価格」「顧客獲得コスト」

Place(流通):「販売チャネル」「店舗」「オンライン販売」

Promotion(販売促進):「広告」「宣伝」「販売促進」

下位項目数は3ぐらいでよいが、不揃いになった場合には調整すればよい。

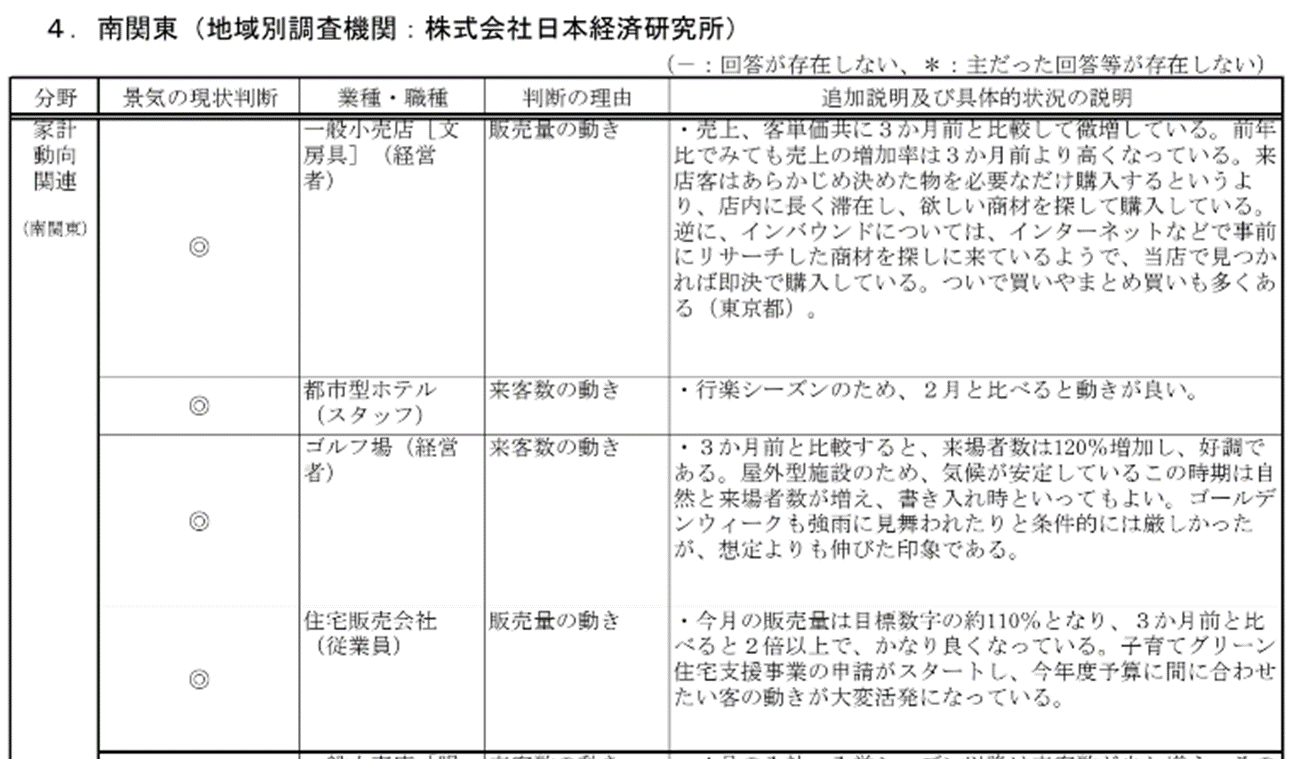

3.手がかり情報:内閣府の景気ウォッチャー調査から経済や社会の動向が分かる

内閣府の景気ウォッチャー調査を読み解くことにより、我が国の経済や社会動向が分かる。

このサイトで調査の目的として、「地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て、地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し、景気動向判断の基礎資料とすることを目的とする。」としている。調査の対象地域は、北海道、東北、北関東、南関東、甲信越、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄の12地域である。

観察者は家計動向、企業動向、雇用などの代表的な経済活動項目の動向を把握できるさまざまな業種の中から選定された2,050人である。

調査事項は ① 景気の現状に対する判断(方向性)、② ①の理由、③ ②の追加説明および具体的状況の説明、④ 景気の先行きに対する判断(方向性)、⑤ ④の理由である。

一部例として下記に示す。

表2 南関東でのデータ

(https://www5.cao.go.jp/keizai3/2025/0609watcher/gen_minamikantou.pdf)

これらのデータをまとめた全体のデータもあるが、この各論のデータを自分なりに読み解いて判断するのが大事である。他人(国)がまとめたデータよりも自分で考えながらまとめたデータの方が着実に身についたデータとなる。

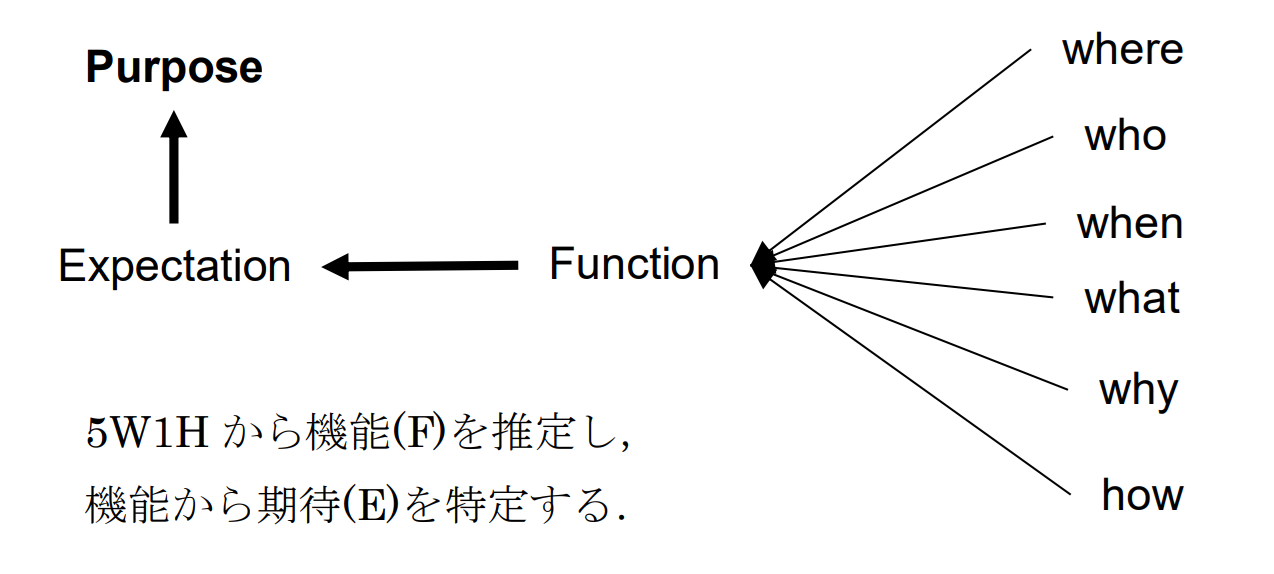

4.手がかり情報:5W1H1F1Eから目的を推定する

システムの目的はそのシステムのあるべき姿や方向性を示すので、本質をも意味している。アリストテレスも同様のことを指摘している。それではどのように目的を把握したらよいのだろうか。5W1Hで対象物の基本を押さえ、それらから機能(F:function)を特定する。機能から何をしたいのか期待(E:expectation)が絞り込まれる。そしてこの期待が目的となる。通常は目的を決めて、機能などが絞り込まれていくのだが、今回はその逆の思考プロセスとなる。この方法は観察にも役立つ。ただし、大きなシステムの場合、下位システムの期待を集めると大きなシステムの目的となる。

筆者の自宅の近くに川に沿って走る道路がある。数年前、この川沿いの道路へ横断する通行者が多くいるためか、無粋な白色の生活道路用柵ができた。その後、この道路に面した中学校の横断歩道を注意喚起させるためか、横断歩道の前後に道路が赤色に舗装された。一連の動きを5W1H1F1Eで分析すると以下のようになる。

表3 5W1H1F1Eで分析する

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| Where | 川沿いの道路 |

| Who | 通行者 |

| When | いつでも |

| What | 道路システム |

| Why | 安全性 |

| How | 生活道路用柵と赤い道路 |

| Function | 交通事故の軽減 |

| Expectation(Purpose) | 通行者の安全性の確保 |

図1 5W1H1F1Eの構成

図2 安全を考慮した道路

※先生のご所属は執筆当時のものです。関連サービス

関連記事一覧

第112回 ホリステックな考え方(22)

第112回 ホリステックな考え方(22) 第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2)

第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2) 第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係

第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係 第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法

第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法 第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法

第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法 第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係

第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係 第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について

第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について 第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係

第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係 第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係

第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係 第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係

第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係 第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力

第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力 第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考

第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考 第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性

第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性 第98回 ホリステックな考え方(8)

第98回 ホリステックな考え方(8) 第97回 ホリステックな考え方(7)

第97回 ホリステックな考え方(7) 第96回 ホリステックな考え方(6)

第96回 ホリステックな考え方(6) 第95回 ホリステックな考え方(5)

第95回 ホリステックな考え方(5) 第94回 ホリステックな考え方(4)

第94回 ホリステックな考え方(4) 第93回 ホリステックな考え方(3)

第93回 ホリステックな考え方(3) 第92回 ホリステックな考え方(2)

第92回 ホリステックな考え方(2) 第91回 ホリステックな考え方

第91回 ホリステックな考え方 第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念)

第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念) 第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念)

第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念) 第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念)

第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念) 第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念)

第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念) 第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念)

第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念) 第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念)

第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念) 第84回 思考の硬直・停止(その5)

第84回 思考の硬直・停止(その5) 第83回 思考の硬直・停止(その4)

第83回 思考の硬直・停止(その4) 第82回 思考の硬直・停止(その3)

第82回 思考の硬直・停止(その3) 第81回 思考の硬直・停止(その2)

第81回 思考の硬直・停止(その2) 第80回 思考の硬直・停止

第80回 思考の硬直・停止 第79回 ボリューム感

第79回 ボリューム感 第78回 構成の検討

第78回 構成の検討 第77回 アクセントの効用

第77回 アクセントの効用 第76回 活動理論の活用

第76回 活動理論の活用 第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方

第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方 第74回 チェックリストの活用法(5)

第74回 チェックリストの活用法(5) 第73回 チェックリストの活用法(4)

第73回 チェックリストの活用法(4) 第72回 チェックリストの活用法(3)

第72回 チェックリストの活用法(3) 第71回 チェックリストの活用法(2)

第71回 チェックリストの活用法(2) 第70回 チェックリストの活用法(1)

第70回 チェックリストの活用法(1) 第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン

第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン 第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン

第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン 第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン

第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン 第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン

第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン 第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン

第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン 第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン

第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン 第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン

第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン 第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン

第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン 第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン

第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン 第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン

第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン 第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン

第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン 第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン

第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン 第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン

第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン 第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン

第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン 第55回 温かいデザイン(31)

第55回 温かいデザイン(31) 第54回 温かいデザイン(30)

第54回 温かいデザイン(30) 第53回 温かいデザイン(29)

第53回 温かいデザイン(29) 第52回 温かいデザイン(28)

第52回 温かいデザイン(28) 第51回 温かいデザイン(27)

第51回 温かいデザイン(27) 第50回 温かいデザイン(26)

第50回 温かいデザイン(26) 第49回 温かいデザイン(25)

第49回 温かいデザイン(25) 第48回 温かいデザイン(24)

第48回 温かいデザイン(24) 第47回 温かいデザイン(23)

第47回 温かいデザイン(23) 第46回 温かいデザイン(22)

第46回 温かいデザイン(22) 第45回 温かいデザイン(21)

第45回 温かいデザイン(21) 第44回 温かいデザイン(20)

第44回 温かいデザイン(20) 第43回 温かいデザイン(19)

第43回 温かいデザイン(19) 第42回 温かいデザイン(18)

第42回 温かいデザイン(18) 第41回 温かいデザイン(17)

第41回 温かいデザイン(17) 第40回 温かいデザイン(16)

第40回 温かいデザイン(16) 第39回 温かいデザイン(15)

第39回 温かいデザイン(15) 第38回 温かいデザイン(14)

第38回 温かいデザイン(14) 第37回 温かいデザイン(13)

第37回 温かいデザイン(13) 第36回 温かいデザイン(12)

第36回 温かいデザイン(12) 第35回 温かいデザイン(11)

第35回 温かいデザイン(11) 第34回 温かいデザイン(10)

第34回 温かいデザイン(10) 第33回 温かいデザイン(9)

第33回 温かいデザイン(9)  第32回 温かいデザイン(8)

第32回 温かいデザイン(8) 第31回 温かいデザイン(7)

第31回 温かいデザイン(7) 第30回 温かいデザイン(6)

第30回 温かいデザイン(6) 第29回 温かいデザイン(5)

第29回 温かいデザイン(5) 第28回 温かいデザイン(4)

第28回 温かいデザイン(4) 第27回 温かいデザイン(3)

第27回 温かいデザイン(3) 第26回 温かいデザイン(2)

第26回 温かいデザイン(2) 第25回 温かいデザイン(1)

第25回 温かいデザイン(1) 第24回 人間を把握する(6)

第24回 人間を把握する(6) 第23回 人間を把握する(5)

第23回 人間を把握する(5) 第22回 人間を把握する(4)

第22回 人間を把握する(4) 第21回 人間を把握する(3)

第21回 人間を把握する(3) 第20回 人間を把握する(2)

第20回 人間を把握する(2) 第19回 人間を把握する(1)

第19回 人間を把握する(1) 第18回 モノやシステムの本質を把握する(8)

第18回 モノやシステムの本質を把握する(8) 第17回 モノやシステムの本質を把握する(7)

第17回 モノやシステムの本質を把握する(7) 第16回 モノやシステムの本質を把握する(6)

第16回 モノやシステムの本質を把握する(6) 第15回 モノやシステムの本質を把握する(5)

第15回 モノやシステムの本質を把握する(5) 第14回 モノやシステムの本質を把握する(4)

第14回 モノやシステムの本質を把握する(4) 第13回 モノやシステムの本質を把握する(3)

第13回 モノやシステムの本質を把握する(3) 第12回 モノやシステムの本質を把握する(2)

第12回 モノやシステムの本質を把握する(2) 第11回 モノやシステムの本質を把握する(1)

第11回 モノやシステムの本質を把握する(1) 第10回 3つの思考方法

第10回 3つの思考方法 第9回 潮流を探る

第9回 潮流を探る 第8回 システム・サービスのフレームワークの把握

第8回 システム・サービスのフレームワークの把握 第7回 構造の把握(2)

第7回 構造の把握(2) 第6回 構造の把握(1)

第6回 構造の把握(1) 第5回 システム的見方による発想

第5回 システム的見方による発想 第4回 時間軸の視点

第4回 時間軸の視点 第3回 メンタルモデル(2)

第3回 メンタルモデル(2) 第2回 メンタルモデル(1)

第2回 メンタルモデル(1) 第1回 身体モデル

第1回 身体モデル 第70回 UXを考える(6)

第70回 UXを考える(6) 第69回 UXを考える(5)

第69回 UXを考える(5) 第68回 UXを考える(4)

第68回 UXを考える(4) 第67回 UXを考える(3)

第67回 UXを考える(3) 第66回 UXを考える(2)

第66回 UXを考える(2) 第65回 UXを考える(1)

第65回 UXを考える(1) 第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る

第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る 第63回 制約条件を考える(9)

第63回 制約条件を考える(9) 第62回 制約条件を考える(8)

第62回 制約条件を考える(8) 第61回 制約条件を考える(7)

第61回 制約条件を考える(7) 第60回 制約条件を考える(6)

第60回 制約条件を考える(6)

第59回 制約条件を考える(5)

第58回 制約条件を考える(4)

第58回 制約条件を考える(4) 第57回 制約条件を考える(3)

第57回 制約条件を考える(3) 第56回 制約条件を考える(2)

第56回 制約条件を考える(2) 第55回 制約条件を考える(1)

第55回 制約条件を考える(1) 第54回 物語性について考える(9)

第54回 物語性について考える(9) 第53回 物語性について考える(8)

第53回 物語性について考える(8) 第52回 物語性について考える(7)

第52回 物語性について考える(7) 第51回 物語性について考える(6)

第51回 物語性について考える(6) 第50回 物語性について考える(5)

第50回 物語性について考える(5) 第49回 物語性について考える(4)

第49回 物語性について考える(4) 第48回 物語性について考える(3)

第48回 物語性について考える(3) 第47回 物語性について考える(2)

第47回 物語性について考える(2) 第46回 物語性について考える(1)

第46回 物語性について考える(1) 第45回 適合性について考える

第45回 適合性について考える 第44回 制約条件について考える

第44回 制約条件について考える 第43回 サインについて考える

第43回 サインについて考える 第42回 さまざまな配慮

第42回 さまざまな配慮 第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手-

第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手- 第40回 表示を観察する(1)

第40回 表示を観察する(1) 第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4)

第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4) 第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3)

第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3) 第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2)

第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2) 第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1)

第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1) 第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する

第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する 第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する

第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する 第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2)

第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2) 第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1)

第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1) 第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2)

第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2) 第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1)

第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1) 第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2)

第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2) 第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1)

第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1) 第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する

第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する 第26回 サービスを構造的に観察する(3)

第26回 サービスを構造的に観察する(3) 第25回 サービスを構造的に観察する(2)

第25回 サービスを構造的に観察する(2) 第24回 サービスを構造的に観察する(1)

第24回 サービスを構造的に観察する(1) 第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う

第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う 第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3)

第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3) 第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2)

第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2) 第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1)

第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1) 第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7)

第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7) 第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6)

第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6) 第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5)

第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5) 第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4)

第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4) 第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3)

第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3) 第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2)

第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2) 第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)

第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)  第12回 70デザイン項目とアブダクション

第12回 70デザイン項目とアブダクション 第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2)

第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2) 第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1)

第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1) 第9回 俯瞰してHMIを観察する

第9回 俯瞰してHMIを観察する 第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する

第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する 第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2)

第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2) 第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1)

第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1) 第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察-

第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察- 第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る

第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る 第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する-

第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する- 第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面-

第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面- 第1回 観察の方法

第1回 観察の方法