第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について

2025.7.30 山岡 俊樹 先生

1.メンタルモデル(Mental model)の概念を拡大させる

メンタルモデルは、操作画面などを操作する際に頭の中にある操作イメージとして活用してきた。更に、その範囲を広げ日常生活や社会活動にも拡大し「人々の活動・思考のもととなる概念イメージ」と定義する。心理学では表象という言葉を使っているが、分かりやすくする意味でイメージとした。この概念イメージの中に、価値観、方法や規則などが包含されている。メンタルモデルは固定しているのではなく、常に外部環境から情報を得て、修正、変動している。我々はこのメンタルモデルを基準に判断を行っている。

インタフェースに関するメンタルモデルには、空間系のSモデル(structural model)と時間系のFモデル(functional model)がある[1]。Sモデルは情報の構造を意味し、Fモデルは操作手順などの時間経緯を示す。このインタフェースに関する構造と時間のモデルは、拡大したメンタルモデルにも適応可能である。その理由として我々は時空間の中で生活しているので、この2項目は思考する上で必須事項と考えられるためである。

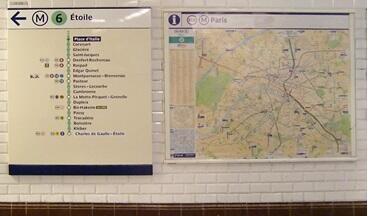

図1はパリのメトロ(地下鉄)での路線表示板である。左側の情報は駅の順番を示しているのでFモデルである。右側の情報は地下鉄の走るルートを地図上に示しており、Sモデルである。次の停車駅を見るのは駅の順番が書かれてあるFモデルの地図が有効である。一方、どのようなルートを走るのか確認したい場合や行きたい場所(例えば、美術館)がどの駅に近いのか調べるにはSモデルの地図が効力を発揮する。

図1 パリ・メトロの表示板

通常、病院は病気を治すというメンタルモデルを持っている人が大部分である。しかし、新しい人生を創り出すというメンタルモデルに変えると全く異なる病院を考案することができる。このメンタルモデルに従って、病院の目的とコンセプトが絞り込まれる。全体を意味するメンタルモデルという抽象概念が、目的、コンセプトになるにつれて具体化していく。この場合、手がかりとなるのがSモデルでありFモデルである。Sモデルは新しい病院の概略の構造(組織、機能等)であり、Fモデルは病院の(過去から)将来への展望であろう。このようなSモデル・Fモデルの手がかりがないと、曖昧としたメンタルモデルを具現化するのが困難となる。企業の場合、ビジョンという用語を用いているが、メンタルモデルと同義である。このようにメンタルモデルはビジョンのような適用範囲の広いレベルからモノ・コトづくりレベルの狭い範囲まで対応している。

広辞苑(第七版)によると手がかりは「体を支えるため、手をかける所。転じて、物事を始める、または解決する糸口。」と書かれてある。本稿では、この物事を始める、または解決する糸口の意味で使用する。

我々は日常生活でさまざまな手がかりを活用している。朝起床して、トイレに向かうとき、どういうルートで、そのときどのような手がかりによって行動しているのか記憶化され、手がかりを使って無意識的に行っている。意識的に行うのは初めて訪問した客先や観光地の場合である。そのとき役立つのが手がかりである。例えば、「ここから100m先のコンビニを右に曲がってすぐ」のように説明されたとき、100m先とコンビニが手がかりとなる。しかし、100m先では曖昧なので、効力を発揮するのがコンビニの存在である。

我々は時空間の中で生きているので、時間と空間の要素を手がかりにすると効果的である。羽田空港から海外に行く場合、空港内にある矢印や行き先が空間の手がかり情報となる。また、出発時間は時間の手がかり情報である。成田空港では広いためか、行き先ゲートまでの距離情報として、メートル表示がされている。移動時の時間情報は認識に個人差があるので通常使われず、代わりに空間の距離が示されている。

2.メンタルモデルの構造と手がかり (Clue)

メンタルモデルを起動させる手がかりは多くある。外界にあるさまざまな情報が該当するが、そのような刺激ではなく人間の頭の中にある願望に注目したい。願望によりメンタルモデルが起動し、さまざまな思考、行動が起きる。例えば、旅行をしたいというとき、メンタルモデルにより保持するさまざまな旅行に関する情報から最適な観光地が絞り込まれるであろう。更に費用や時間などの制約条件から最終候補地が絞り込まれる。

願望はどうやって生じるのであろうか?必ず、原因があるはずだ。理由があって願望が生まれるのであろう。どこか旅行に行きたいというのは、日常生活に飽きた、何か新しい世界を見たいなどが考えられる。原因・理由のない願望は考えにくい。更に、原因・理由と願望に影響を与えているのが時代の無意識のメンタルモデルと考えている。この場合、マーケティングではインサイトという用語を使っているが、本稿では無意識のメンタルモデルと定義する。これはその時代の価値観や思い込みなどに影響を受けている。

例えば、江戸時代の人々にとって、現在のような近代的な価値観を持っていたとは考えにくい。あるとき明治維新や第二次大戦後のパラダイムシフト(paradigm shift)が起きると、モノゴトの価値観が変化し、それに対応して人々のメンタルモデルは変わる。

従って、無意識のメンタルモデルを押さえるには、時代の価値観を把握し、それの構成要素を抽出すれば比較的容易ではないだろうか。ユーザにヒアリングしたミクロ(部分)情報を積み重ねて構造化しても良いが、それは意識化された情報なので無意識化されたメンタルモデルを推定するには困難がつきまとう。一方、行動観察はユーザの無意識の価値観を把握できるが、解釈するためには調査者のセンスと知識・体験が必要である。

世の中の潮流となるマクロ情報は前回述べた以下の手がかり情報を活用すれば良い。

①手がかり情報: 二項対立の視点から考える

世の中のさまざまな事象に関する二項対立から世の中の本質や潮流を押さえる

②手がかり情報: チェック項目から全体が分かる

世の中をチェックする項目を抽出し、それから世の中の潮流を押さえる

③手がかり情報: 内閣府の景気ウォッチャー調査から経済や社会の動向が分かる

景気ウォッチャー調査から世の中の経済や社会を動かしている潮流を推定する

④手がかり情報: 5W1H1F1Eから世の中の潮流を推定する

5W1H1F1Eはシステムの目的を明確にする方法であるが、世の中の潮流も同様に活用することができる。who(国民:サラリーマン、主婦、学生等)、 why(なぜ)、when(いつ)、 where(どこで)、what(何を)、 how(どうやって)からfunction(生活し、仕事し)を推定し、expectation(願望)は何か?このような切り口からさまざまな人々の願望を推定していくと潮流を割り出すことができる。これに使うデータは国の機関などで発行しているデータを活用すれば良い。

図2 メンタルモデルの構造

図2に示す通り、我々は気が付かないうちに偏見、思い込みなどのバイアスでメンタルモデルを作っている。また世の中の潮流にも影響を受けている。

我々のメンタルモデルがどのように影響を受けているのか、バイアスと世の中の潮流を調べると理解できる。また、感情もメンタルモデルに影響を与えるので注意を要する。バイアスをなくしたメンタルモデルは本質的なモデルとなり適切な判断が可能となる。主にメンタルモデルは意識下にあるので、アクティブリスニング法(Active listening)などを使えば、その内容をある程度把握することができる。

我々が馴染んでいる常識もその時代のバイアスととらえることもできる。常識にとらわれると人生はつまらなくならないだろうか。篠田桃紅さんの「一〇三歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い」を読むと自分のペースで生活をされているのが分かる。この中で「一種、唯我独尊で、環境や流行などにとらわれたことはなく、人の目がどうであろうと関係なくやってきたように思います」と述べている[2]。なかなかできないことであるが、生活の本質をついている。

3.意識下と無意識下のメンタルモデル

製品・システム開発だけでなく、社会をとらえる方法としてメンタルモデルを活用すると新しい社会やシステムを構想することができるのではないかと考えている。従来の方法は何年後かの社会を推定し、そこから逆算して今何をすべきか考えるとか、過去の流れから将来を読み取る方法がある。しかし、それらの成功例をあまり聞かないが、後者のケースでドラッカーがグーテンベルグの印刷の発明から現在までの時代の流れから、NPOの出現を的中させている。

これらの方法だけではなく、メンタルモデルに影響を与えている時代の流れから分析するとメンタルモデルを把握することができる。衣食住の視点、あるいはアート>ファッション>グラフィックデザイン>建築・デザインの順に考えても良い。アートやファッションが良いというのは、制作する際の制約が弱いため社会的提案が出しやすいからである。特にファッションはその機能から人との関係が強く、世の中の動向を調べるには良い領域である。ココ・シャネルは社会から虐げられている女性に視点を当てて、バイアスに挑み革新的な提案をしてきた。このような観点(バイアス)から現在までの流れを調べると我々に制約を与えている一連のベクトルを浮上させることで、このベクトル群をグループ化し絞り込むと無意識下のメンタルモデルを抽出することが可能であろう。

意識下のメンタルモデルは個人の属性に依拠するが、無意識下のメンタルモデルは社会の潮流に影響を受けている。この両者が人々の生活に影響を与えている。

例えば、ある新聞に出ていた人生相談の変遷記事で、確か大正時代の離婚相談では相談者の女性に対し回答者はできるだけ離婚を避け我慢した方が良いという回答が多かったようだ。しかし、現在では女性の生活力が向上し、そのような回答はまずなく、より本質的な回答が示されるだろう。このように社会状況により我々の思考は影響を受けている。

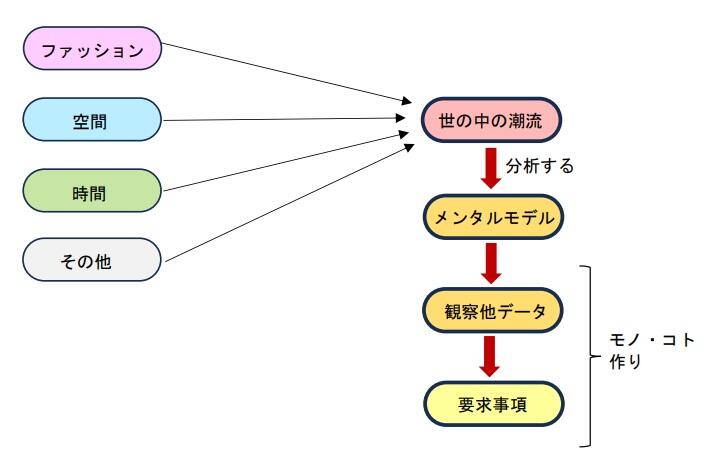

図3はメンタルモデルの抽出方法を示している。ファッション、空間や時間の要素から世の中の潮流を調べ、それからメンタルモデルを予測する。ただ、この段階のメンタルモデルは抽象度が高いので、調べたい事象・システムに対応した観察・インタビューなどのデータを活用して、要求事項まで具現化する。

図3 メンタルモデルから要求事項まで

1.Jenny Preece, Yvonne Rogers, Helen Sharp, David Benyon, Simon Holland, Tom Carey, HUMAN-COMPUTER INTERACTION, pp.130-139, ADDISON-WESLEY, 1994

2. 篠田桃紅,「一〇三歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い」, pp.191-192, 幻冬舎文庫, 2017 ※先生のご所属は執筆当時のものです。

関連サービス

関連記事一覧

第112回 ホリステックな考え方(22)

第112回 ホリステックな考え方(22) 第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2)

第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2) 第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係

第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係 第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法

第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法 第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法

第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法 第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係

第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係 第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係

第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係 第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係

第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係 第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係

第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係 第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係

第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係 第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力

第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力 第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考

第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考 第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性

第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性 第98回 ホリステックな考え方(8)

第98回 ホリステックな考え方(8) 第97回 ホリステックな考え方(7)

第97回 ホリステックな考え方(7) 第96回 ホリステックな考え方(6)

第96回 ホリステックな考え方(6) 第95回 ホリステックな考え方(5)

第95回 ホリステックな考え方(5) 第94回 ホリステックな考え方(4)

第94回 ホリステックな考え方(4) 第93回 ホリステックな考え方(3)

第93回 ホリステックな考え方(3) 第92回 ホリステックな考え方(2)

第92回 ホリステックな考え方(2) 第91回 ホリステックな考え方

第91回 ホリステックな考え方 第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念)

第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念) 第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念)

第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念) 第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念)

第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念) 第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念)

第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念) 第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念)

第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念) 第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念)

第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念) 第84回 思考の硬直・停止(その5)

第84回 思考の硬直・停止(その5) 第83回 思考の硬直・停止(その4)

第83回 思考の硬直・停止(その4) 第82回 思考の硬直・停止(その3)

第82回 思考の硬直・停止(その3) 第81回 思考の硬直・停止(その2)

第81回 思考の硬直・停止(その2) 第80回 思考の硬直・停止

第80回 思考の硬直・停止 第79回 ボリューム感

第79回 ボリューム感 第78回 構成の検討

第78回 構成の検討 第77回 アクセントの効用

第77回 アクセントの効用 第76回 活動理論の活用

第76回 活動理論の活用 第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方

第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方 第74回 チェックリストの活用法(5)

第74回 チェックリストの活用法(5) 第73回 チェックリストの活用法(4)

第73回 チェックリストの活用法(4) 第72回 チェックリストの活用法(3)

第72回 チェックリストの活用法(3) 第71回 チェックリストの活用法(2)

第71回 チェックリストの活用法(2) 第70回 チェックリストの活用法(1)

第70回 チェックリストの活用法(1) 第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン

第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン 第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン

第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン 第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン

第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン 第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン

第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン 第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン

第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン 第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン

第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン 第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン

第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン 第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン

第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン 第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン

第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン 第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン

第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン 第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン

第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン 第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン

第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン 第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン

第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン 第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン

第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン 第55回 温かいデザイン(31)

第55回 温かいデザイン(31) 第54回 温かいデザイン(30)

第54回 温かいデザイン(30) 第53回 温かいデザイン(29)

第53回 温かいデザイン(29) 第52回 温かいデザイン(28)

第52回 温かいデザイン(28) 第51回 温かいデザイン(27)

第51回 温かいデザイン(27) 第50回 温かいデザイン(26)

第50回 温かいデザイン(26) 第49回 温かいデザイン(25)

第49回 温かいデザイン(25) 第48回 温かいデザイン(24)

第48回 温かいデザイン(24) 第47回 温かいデザイン(23)

第47回 温かいデザイン(23) 第46回 温かいデザイン(22)

第46回 温かいデザイン(22) 第45回 温かいデザイン(21)

第45回 温かいデザイン(21) 第44回 温かいデザイン(20)

第44回 温かいデザイン(20) 第43回 温かいデザイン(19)

第43回 温かいデザイン(19) 第42回 温かいデザイン(18)

第42回 温かいデザイン(18) 第41回 温かいデザイン(17)

第41回 温かいデザイン(17) 第40回 温かいデザイン(16)

第40回 温かいデザイン(16) 第39回 温かいデザイン(15)

第39回 温かいデザイン(15) 第38回 温かいデザイン(14)

第38回 温かいデザイン(14) 第37回 温かいデザイン(13)

第37回 温かいデザイン(13) 第36回 温かいデザイン(12)

第36回 温かいデザイン(12) 第35回 温かいデザイン(11)

第35回 温かいデザイン(11) 第34回 温かいデザイン(10)

第34回 温かいデザイン(10) 第33回 温かいデザイン(9)

第33回 温かいデザイン(9)  第32回 温かいデザイン(8)

第32回 温かいデザイン(8) 第31回 温かいデザイン(7)

第31回 温かいデザイン(7) 第30回 温かいデザイン(6)

第30回 温かいデザイン(6) 第29回 温かいデザイン(5)

第29回 温かいデザイン(5) 第28回 温かいデザイン(4)

第28回 温かいデザイン(4) 第27回 温かいデザイン(3)

第27回 温かいデザイン(3) 第26回 温かいデザイン(2)

第26回 温かいデザイン(2) 第25回 温かいデザイン(1)

第25回 温かいデザイン(1) 第24回 人間を把握する(6)

第24回 人間を把握する(6) 第23回 人間を把握する(5)

第23回 人間を把握する(5) 第22回 人間を把握する(4)

第22回 人間を把握する(4) 第21回 人間を把握する(3)

第21回 人間を把握する(3) 第20回 人間を把握する(2)

第20回 人間を把握する(2) 第19回 人間を把握する(1)

第19回 人間を把握する(1) 第18回 モノやシステムの本質を把握する(8)

第18回 モノやシステムの本質を把握する(8) 第17回 モノやシステムの本質を把握する(7)

第17回 モノやシステムの本質を把握する(7) 第16回 モノやシステムの本質を把握する(6)

第16回 モノやシステムの本質を把握する(6) 第15回 モノやシステムの本質を把握する(5)

第15回 モノやシステムの本質を把握する(5) 第14回 モノやシステムの本質を把握する(4)

第14回 モノやシステムの本質を把握する(4) 第13回 モノやシステムの本質を把握する(3)

第13回 モノやシステムの本質を把握する(3) 第12回 モノやシステムの本質を把握する(2)

第12回 モノやシステムの本質を把握する(2) 第11回 モノやシステムの本質を把握する(1)

第11回 モノやシステムの本質を把握する(1) 第10回 3つの思考方法

第10回 3つの思考方法 第9回 潮流を探る

第9回 潮流を探る 第8回 システム・サービスのフレームワークの把握

第8回 システム・サービスのフレームワークの把握 第7回 構造の把握(2)

第7回 構造の把握(2) 第6回 構造の把握(1)

第6回 構造の把握(1) 第5回 システム的見方による発想

第5回 システム的見方による発想 第4回 時間軸の視点

第4回 時間軸の視点 第3回 メンタルモデル(2)

第3回 メンタルモデル(2) 第2回 メンタルモデル(1)

第2回 メンタルモデル(1) 第1回 身体モデル

第1回 身体モデル 第70回 UXを考える(6)

第70回 UXを考える(6) 第69回 UXを考える(5)

第69回 UXを考える(5) 第68回 UXを考える(4)

第68回 UXを考える(4) 第67回 UXを考える(3)

第67回 UXを考える(3) 第66回 UXを考える(2)

第66回 UXを考える(2) 第65回 UXを考える(1)

第65回 UXを考える(1) 第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る

第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る 第63回 制約条件を考える(9)

第63回 制約条件を考える(9) 第62回 制約条件を考える(8)

第62回 制約条件を考える(8) 第61回 制約条件を考える(7)

第61回 制約条件を考える(7) 第60回 制約条件を考える(6)

第60回 制約条件を考える(6)

第59回 制約条件を考える(5)

第58回 制約条件を考える(4)

第58回 制約条件を考える(4) 第57回 制約条件を考える(3)

第57回 制約条件を考える(3) 第56回 制約条件を考える(2)

第56回 制約条件を考える(2) 第55回 制約条件を考える(1)

第55回 制約条件を考える(1) 第54回 物語性について考える(9)

第54回 物語性について考える(9) 第53回 物語性について考える(8)

第53回 物語性について考える(8) 第52回 物語性について考える(7)

第52回 物語性について考える(7) 第51回 物語性について考える(6)

第51回 物語性について考える(6) 第50回 物語性について考える(5)

第50回 物語性について考える(5) 第49回 物語性について考える(4)

第49回 物語性について考える(4) 第48回 物語性について考える(3)

第48回 物語性について考える(3) 第47回 物語性について考える(2)

第47回 物語性について考える(2) 第46回 物語性について考える(1)

第46回 物語性について考える(1) 第45回 適合性について考える

第45回 適合性について考える 第44回 制約条件について考える

第44回 制約条件について考える 第43回 サインについて考える

第43回 サインについて考える 第42回 さまざまな配慮

第42回 さまざまな配慮 第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手-

第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手- 第40回 表示を観察する(1)

第40回 表示を観察する(1) 第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4)

第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4) 第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3)

第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3) 第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2)

第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2) 第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1)

第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1) 第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する

第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する 第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する

第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する 第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2)

第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2) 第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1)

第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1) 第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2)

第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2) 第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1)

第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1) 第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2)

第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2) 第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1)

第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1) 第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する

第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する 第26回 サービスを構造的に観察する(3)

第26回 サービスを構造的に観察する(3) 第25回 サービスを構造的に観察する(2)

第25回 サービスを構造的に観察する(2) 第24回 サービスを構造的に観察する(1)

第24回 サービスを構造的に観察する(1) 第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う

第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う 第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3)

第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3) 第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2)

第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2) 第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1)

第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1) 第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7)

第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7) 第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6)

第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6) 第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5)

第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5) 第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4)

第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4) 第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3)

第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3) 第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2)

第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2) 第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)

第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)  第12回 70デザイン項目とアブダクション

第12回 70デザイン項目とアブダクション 第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2)

第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2) 第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1)

第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1) 第9回 俯瞰してHMIを観察する

第9回 俯瞰してHMIを観察する 第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する

第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する 第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2)

第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2) 第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1)

第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1) 第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察-

第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察- 第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る

第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る 第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する-

第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する- 第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面-

第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面- 第1回 観察の方法

第1回 観察の方法