第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係

2025.3.27 山岡 俊樹 先生

前回説明した「全体と部分」について、更に詳しく紹介したい。

ポイントは部分のみに注目、着眼して行動するのではなく、常に全体を考えて最適な行動を取ることである。当然といえば当然であるが、部分に夢中になると全体がかすんでしまい間違った行動となる場合がある。なぜ、そうなるのであろうか?部分は常に全体の一部として位置付けられているので、全体との関係も視野に入れなければならないからだ。

以下、分かりやすい事例を紹介する。

1. 野球で追っても取れない球は追わない

以前、プロ野球の選手でそのような態度の選手がいた。野球で追って取れない球は追わないという考えは合理的であるが、この効率の考え方はニヒリズムに繋がり、「生きることの全体」で見ると非合理的である。この考え方の延長に何をやってもいつかは死ぬ、だから何をやっても馬鹿らしいという理屈に繋がる。(加藤諦三, 行動してみることで人生は開ける, pp. 168-171, PHP文庫, 2002)

取れない球は追わないというのは部分として合理的であるが、全体である野球というゲームに対して観客は満足しないだろう。取れない球だが、必死に食いつく姿勢を見せるのがプロの根性であり、観客はそれに拍手を惜しみなく送るのだ。

何事にも常にベストを尽くすのが大事で、それが全体の「生きる」にも通じる。

同様なこととして、大学で英語による授業の必要性がある。国際化が進み、9月入学が盛んになると英語で授業をする必要性は高まる。現在でも一部の大学では英語による授業がなされている。そのため10年後をめどに教員は学習計画を立てれば、日本の大学のほとんどの授業は英語で行われるのが可能となる。多忙で英語のマスターは無理との考え方は、多忙で学生の指導も無理、多忙で研究も無理と繋がり、自己弁明に帰着する。

何事も全体との関係を考えるのが大事である。

2. 全体を考えず、ある一部を切り取って、可視化してしまう場合がある

ドイツ車アウディのラジエターグリルのデザイン(図1)がユニークと思われたのか、自動車メーカの何社かがその部分を切り抜いて、自社のデザインに流用していた。開口部が大きいデザインで個人的には好きになれなかったが、新しいデザインと思われたのだろう。このような個性の強い部分のデザインを採用すると車全体のデザインとのバランスはどうなのだろうか?とってつけたようなデザインにならないだろうか?

図1 アウディのラジエターグリル

建築の世界でも、ある銀行の外観を黄色一色にした例があり、単体として美しいデザインであるが、置かれている街全体として違和感がないだろか?更にすごいのは、台湾、香港や韓国の町で見られる広告看板の多さである(図2)。そのため町中の建築に多くの建築看板が取り付けられ、バイタリティを感じるが、乱雑なイメージを発散させている。広告看板自体(部分)は悪いことではない。社会(全体)との関係が問われている。わが国もその傾向が強いが、京都では広告看板が規制され、部分と全体との関係はバランスの良い、落ち着いた関係になっている。

図2 香港の広告

3. 全体を考えず、ある一部を切り取って、コンセプトを作らずデザイン・設計してしまう場合がある

コンセプトを作らず、自分の行いたいイメージをそのままデザインにしてしまう場合がある。アーチストならば問題ないが、モノ・コトづくりでは関係者の合意の下にコンセプトを作り可視化しなくてはならない。

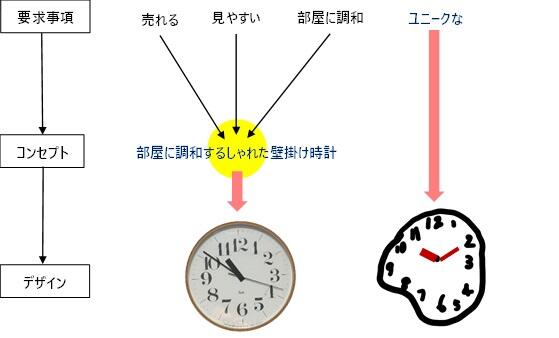

図3 コンセプトを作成してからデザインする

図3に示すのは、壁掛け時計をデザインする場合である。ユーザの要求事項として「売れる」「見やすい」「部屋に調和」が抽出されたとすると、それを基にコンセプトを作り可視化を行う。あるいはプロダクトアウトのように決め打ちでコンセプトを決めても良い。しかし、コンセプトを作らず、「ユニークさ」のみに焦点を絞りすぎると全体が見なくなる。確かにユニークな時計を提案することができるが、全く売れないだろう。

コンセプトを関係者全員で議論することにより、全体(社会に受容されるか)に対する部分となる時計の概要が固まる。

コンセプトを作らず、なり行きに任せると仕様の決定やペルソナの作成のときに、あわてて確認し始めることとなる。これは米国に行く際、行き先の都市を決めずに船を出港させるのと同じである。結果として、右往左往してカナダのバンクーバーに落ち着くかもしれない。

4. 全体を考えず、ある一部を切り取って、行動してしまう場合がある

スーパーで買い物をし、精算するためレジで待っていると、そこが通路の場合が多い(図4)。早く精算を終えたいという部分の考えが、スーパー全体に対し齟齬をきたし、通行の邪魔となっている。

JALの国際線の機長が、乗務の前日に規定の3倍の量の飲酒を隠し乗務したため、解雇処分となっている。飲酒(部分)することは悪いことではないが、置かれている状況(全体)からすれば非常に問題ある行為である。機長のような分別のある人間ならば、構造的に全体を考えればそのような行為はしないはずである。視野狭窄に陥っていたためであろう。社会経験のあまりない青年が窃盗を起こした場合も同様で、お金がないという部分が頭の中を混乱させ、視野狭窄を生じたためであろう。つかまって警察官から説得されてやっと全体(社会)との関係に気づくという構造である。

図4 通路でレジ待ち

5. 全体を考えず、ある一部を切り取って、ポスターを作成してしまう場合がある

京都駅の新幹線ホームの線路を挟んだ東京方面と大阪方面の両側にある掲示板に企業などのポスターが貼られていた。この中で佐川急便のポスター(図5)の完成度が飛びぬけて良かった。その他のポスターは他愛がなく、部分としての単なる商品の提案や舞妓さんのイメージでまとめているのが多くあった。つまり、京都という全体からある部分を切り取ってポスターにしただけなので、感動を生まない。

佐川急便のポスターは京都の雰囲気に合った、エコの自転車で配達し、祇園に心も配りますと述べ、見る人に共感を与えている。コノテーション(connotation: 内包)として、環境(エコ、京都の風土)に配慮を示し、デノテーション(denotation: 外延)として荷物を配達している状況を示している。荷物の配達という部分だけでなく、伴示的に京都という全体も示しており、提案が重層的になって魅力的なポスターになっている。

図5 広告での全体と部分の調和

※先生のご所属は執筆当時のものです。関連サービス

関連記事一覧

第112回 ホリステックな考え方(22)

第112回 ホリステックな考え方(22) 第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2)

第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2) 第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係

第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係 第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法

第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法 第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法

第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法 第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係

第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係 第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について

第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について 第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係

第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係 第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係

第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係 第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係

第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係 第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力

第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力 第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考

第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考 第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性

第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性 第98回 ホリステックな考え方(8)

第98回 ホリステックな考え方(8) 第97回 ホリステックな考え方(7)

第97回 ホリステックな考え方(7) 第96回 ホリステックな考え方(6)

第96回 ホリステックな考え方(6) 第95回 ホリステックな考え方(5)

第95回 ホリステックな考え方(5) 第94回 ホリステックな考え方(4)

第94回 ホリステックな考え方(4) 第93回 ホリステックな考え方(3)

第93回 ホリステックな考え方(3) 第92回 ホリステックな考え方(2)

第92回 ホリステックな考え方(2) 第91回 ホリステックな考え方

第91回 ホリステックな考え方 第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念)

第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念) 第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念)

第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念) 第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念)

第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念) 第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念)

第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念) 第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念)

第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念) 第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念)

第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念) 第84回 思考の硬直・停止(その5)

第84回 思考の硬直・停止(その5) 第83回 思考の硬直・停止(その4)

第83回 思考の硬直・停止(その4) 第82回 思考の硬直・停止(その3)

第82回 思考の硬直・停止(その3) 第81回 思考の硬直・停止(その2)

第81回 思考の硬直・停止(その2) 第80回 思考の硬直・停止

第80回 思考の硬直・停止 第79回 ボリューム感

第79回 ボリューム感 第78回 構成の検討

第78回 構成の検討 第77回 アクセントの効用

第77回 アクセントの効用 第76回 活動理論の活用

第76回 活動理論の活用 第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方

第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方 第74回 チェックリストの活用法(5)

第74回 チェックリストの活用法(5) 第73回 チェックリストの活用法(4)

第73回 チェックリストの活用法(4) 第72回 チェックリストの活用法(3)

第72回 チェックリストの活用法(3) 第71回 チェックリストの活用法(2)

第71回 チェックリストの活用法(2) 第70回 チェックリストの活用法(1)

第70回 チェックリストの活用法(1) 第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン

第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン 第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン

第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン 第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン

第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン 第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン

第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン 第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン

第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン 第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン

第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン 第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン

第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン 第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン

第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン 第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン

第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン 第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン

第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン 第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン

第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン 第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン

第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン 第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン

第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン 第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン

第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン 第55回 温かいデザイン(31)

第55回 温かいデザイン(31) 第54回 温かいデザイン(30)

第54回 温かいデザイン(30) 第53回 温かいデザイン(29)

第53回 温かいデザイン(29) 第52回 温かいデザイン(28)

第52回 温かいデザイン(28) 第51回 温かいデザイン(27)

第51回 温かいデザイン(27) 第50回 温かいデザイン(26)

第50回 温かいデザイン(26) 第49回 温かいデザイン(25)

第49回 温かいデザイン(25) 第48回 温かいデザイン(24)

第48回 温かいデザイン(24) 第47回 温かいデザイン(23)

第47回 温かいデザイン(23) 第46回 温かいデザイン(22)

第46回 温かいデザイン(22) 第45回 温かいデザイン(21)

第45回 温かいデザイン(21) 第44回 温かいデザイン(20)

第44回 温かいデザイン(20) 第43回 温かいデザイン(19)

第43回 温かいデザイン(19) 第42回 温かいデザイン(18)

第42回 温かいデザイン(18) 第41回 温かいデザイン(17)

第41回 温かいデザイン(17) 第40回 温かいデザイン(16)

第40回 温かいデザイン(16) 第39回 温かいデザイン(15)

第39回 温かいデザイン(15) 第38回 温かいデザイン(14)

第38回 温かいデザイン(14) 第37回 温かいデザイン(13)

第37回 温かいデザイン(13) 第36回 温かいデザイン(12)

第36回 温かいデザイン(12) 第35回 温かいデザイン(11)

第35回 温かいデザイン(11) 第34回 温かいデザイン(10)

第34回 温かいデザイン(10) 第33回 温かいデザイン(9)

第33回 温かいデザイン(9)  第32回 温かいデザイン(8)

第32回 温かいデザイン(8) 第31回 温かいデザイン(7)

第31回 温かいデザイン(7) 第30回 温かいデザイン(6)

第30回 温かいデザイン(6) 第29回 温かいデザイン(5)

第29回 温かいデザイン(5) 第28回 温かいデザイン(4)

第28回 温かいデザイン(4) 第27回 温かいデザイン(3)

第27回 温かいデザイン(3) 第26回 温かいデザイン(2)

第26回 温かいデザイン(2) 第25回 温かいデザイン(1)

第25回 温かいデザイン(1) 第24回 人間を把握する(6)

第24回 人間を把握する(6) 第23回 人間を把握する(5)

第23回 人間を把握する(5) 第22回 人間を把握する(4)

第22回 人間を把握する(4) 第21回 人間を把握する(3)

第21回 人間を把握する(3) 第20回 人間を把握する(2)

第20回 人間を把握する(2) 第19回 人間を把握する(1)

第19回 人間を把握する(1) 第18回 モノやシステムの本質を把握する(8)

第18回 モノやシステムの本質を把握する(8) 第17回 モノやシステムの本質を把握する(7)

第17回 モノやシステムの本質を把握する(7) 第16回 モノやシステムの本質を把握する(6)

第16回 モノやシステムの本質を把握する(6) 第15回 モノやシステムの本質を把握する(5)

第15回 モノやシステムの本質を把握する(5) 第14回 モノやシステムの本質を把握する(4)

第14回 モノやシステムの本質を把握する(4) 第13回 モノやシステムの本質を把握する(3)

第13回 モノやシステムの本質を把握する(3) 第12回 モノやシステムの本質を把握する(2)

第12回 モノやシステムの本質を把握する(2) 第11回 モノやシステムの本質を把握する(1)

第11回 モノやシステムの本質を把握する(1) 第10回 3つの思考方法

第10回 3つの思考方法 第9回 潮流を探る

第9回 潮流を探る 第8回 システム・サービスのフレームワークの把握

第8回 システム・サービスのフレームワークの把握 第7回 構造の把握(2)

第7回 構造の把握(2) 第6回 構造の把握(1)

第6回 構造の把握(1) 第5回 システム的見方による発想

第5回 システム的見方による発想 第4回 時間軸の視点

第4回 時間軸の視点 第3回 メンタルモデル(2)

第3回 メンタルモデル(2) 第2回 メンタルモデル(1)

第2回 メンタルモデル(1) 第1回 身体モデル

第1回 身体モデル 第70回 UXを考える(6)

第70回 UXを考える(6) 第69回 UXを考える(5)

第69回 UXを考える(5) 第68回 UXを考える(4)

第68回 UXを考える(4) 第67回 UXを考える(3)

第67回 UXを考える(3) 第66回 UXを考える(2)

第66回 UXを考える(2) 第65回 UXを考える(1)

第65回 UXを考える(1) 第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る

第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る 第63回 制約条件を考える(9)

第63回 制約条件を考える(9) 第62回 制約条件を考える(8)

第62回 制約条件を考える(8) 第61回 制約条件を考える(7)

第61回 制約条件を考える(7) 第60回 制約条件を考える(6)

第60回 制約条件を考える(6)

第59回 制約条件を考える(5)

第58回 制約条件を考える(4)

第58回 制約条件を考える(4) 第57回 制約条件を考える(3)

第57回 制約条件を考える(3) 第56回 制約条件を考える(2)

第56回 制約条件を考える(2) 第55回 制約条件を考える(1)

第55回 制約条件を考える(1) 第54回 物語性について考える(9)

第54回 物語性について考える(9) 第53回 物語性について考える(8)

第53回 物語性について考える(8) 第52回 物語性について考える(7)

第52回 物語性について考える(7) 第51回 物語性について考える(6)

第51回 物語性について考える(6) 第50回 物語性について考える(5)

第50回 物語性について考える(5) 第49回 物語性について考える(4)

第49回 物語性について考える(4) 第48回 物語性について考える(3)

第48回 物語性について考える(3) 第47回 物語性について考える(2)

第47回 物語性について考える(2) 第46回 物語性について考える(1)

第46回 物語性について考える(1) 第45回 適合性について考える

第45回 適合性について考える 第44回 制約条件について考える

第44回 制約条件について考える 第43回 サインについて考える

第43回 サインについて考える 第42回 さまざまな配慮

第42回 さまざまな配慮 第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手-

第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手- 第40回 表示を観察する(1)

第40回 表示を観察する(1) 第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4)

第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4) 第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3)

第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3) 第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2)

第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2) 第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1)

第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1) 第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する

第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する 第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する

第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する 第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2)

第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2) 第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1)

第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1) 第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2)

第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2) 第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1)

第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1) 第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2)

第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2) 第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1)

第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1) 第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する

第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する 第26回 サービスを構造的に観察する(3)

第26回 サービスを構造的に観察する(3) 第25回 サービスを構造的に観察する(2)

第25回 サービスを構造的に観察する(2) 第24回 サービスを構造的に観察する(1)

第24回 サービスを構造的に観察する(1) 第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う

第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う 第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3)

第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3) 第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2)

第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2) 第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1)

第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1) 第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7)

第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7) 第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6)

第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6) 第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5)

第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5) 第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4)

第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4) 第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3)

第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3) 第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2)

第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2) 第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)

第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)  第12回 70デザイン項目とアブダクション

第12回 70デザイン項目とアブダクション 第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2)

第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2) 第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1)

第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1) 第9回 俯瞰してHMIを観察する

第9回 俯瞰してHMIを観察する 第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する

第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する 第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2)

第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2) 第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1)

第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1) 第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察-

第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察- 第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る

第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る 第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する-

第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する- 第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面-

第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面- 第1回 観察の方法

第1回 観察の方法