第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法

2025.10.1 山岡 俊樹 先生

1.全体的・構造的に見る

ホリステックな視点から既存の思考法と発想法について検討してみたい。その観点から考えると我々の生活でミクロの視点でのみ考えている人がいかに多いのか感じざるを得ない。

以前、私が書類に記載ミスをしたとき、担当の事務官から注意されたが、それはその事務官がチェックをするという本来行うべき作業を行わなかったためでもある。そのことを指摘するとこの事務官はあわてて困惑していた。マクロ的に考えれば、つまり構造的にとらえることができれば、何をすべきか分かるのでモノゴトはスムーズにいく。

ISO(International Organization for Standardization、国際標準化機構)、TC159(人間工学)、SC4(監視制御室)の専門員をしていたとき、ロンドンでの定例会議の後、市内にある電力中央給電制御所を見学した。そこでオペレータのモチベーションを維持するため、全部自動化せず、一部を人間の仕事に残したと説明を聞き驚いた。完全自動化してしまうと外部刺激が弱くなり、オペレータのモチベーションが低下し、場合によっては作業中寝てしまうことも想像される。その当時(1990年ごろ)、我が国ではHMI(Human Machine Interface)の構築では「効率」が最優先でそこまで配慮がなかったと思う。マクロ的に考えれば、HMIにおいてシステムの運用も含まれるので、その観点から人間の特性を考慮しなければならない。

2.全体と部分の関係

ホリステック、マクロ的に考えれば、全体を見通すことができるため、構造を理解することができ、目的、本質の把握が可能となる。一方、ミクロ的では、ある現象がクローズアップされると、それに焦点が向かうので一方的な判断となりやすい。監視制御室の例はそれを示している。さまざまな本を読むとマクロ面しか書かれておらず、どうしたらよいのか具体的に書かれていない。一方ミクロ的な面しか書かれていない場合は、全体との関係が不明確なので、その本質が分からない場合が多い。

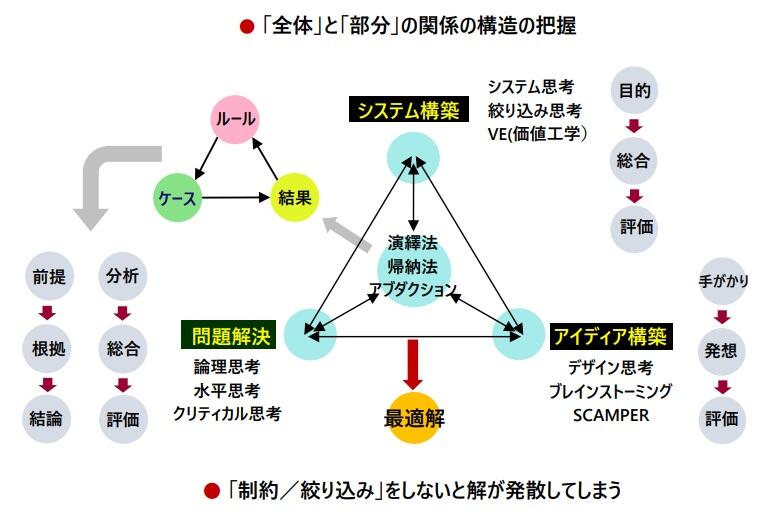

図1 各思考方法の関係

思考プロセスは以下の流れが考えられる。

① マクロ(全体)→ ミクロ(部分)

全体を把握した後、部分を特定していく方法である。部分は全体の一部なので全体を押さえれば、部分の要件は絞り込まれていく。全体を押さえるのが目的である。目的は明確になれば、その対象である全体も明確になる。例えば、梅おにぎりを作るのを考えたとき、その構成要素(部分)は梅 + 海苔巻き + ご飯などが定まる。

② ミクロ(部分)→ マクロ(全体)→ ミクロ(部分)

①のマクロを把握するのが困難な場合、ミクロを媒介・手がかりにしてマクロを把握し、ミクロに落とし込む方法である。多様なユーザの使う公共施設などでは、マクロの視点がないと健常者をターゲットとした表示板をデザインしてしまう。例えば、ある公共施設で案内表示板がグレー地に黄色文字であった。ミクロ的にはきれいな配色であるが、マクロ的に一歩引きさがって考えてみると地(グレー)と図(黄色)のコントラストは弱く見にくい。視覚障碍者や高齢者のことを考えれば問題がある。マクロの公共施設という社会状況・制約を考えれば、コントラストを再検討する必要がある。

このプロセスを別の表現で考えるとミクロ→マクロ(発散)→ミクロ(収斂)と表現できる。この発散→収斂のプロセスをうまく生かしたのがデザイン思考である。

3.それぞれの思考法

図1はそれぞれの思考法の関係を示している。思考の基本である「演繹法」「帰納法」「アブダクション」が中央に配置され、その周囲に「システム構築」「問題解決」「アイディア構築」がレイアウトされている。それぞれの思考法の本質を考えると、以下のグループに分けることができる。

問題解決 : 論理思考、水平思考、クリティカル思考

アイディア構築 : デザイン思考、ブレインストーミング(brainstorming)、SCAMPER

この図の見方として、例えばアンケートや売り上げデータにより有機的デザインは売れるというデータを帰納法で得られたとする。このデータは過去のデータであるが、将来にも使えると判断したならば、この前提条件でデザイン思考やブレインストーミングを行い展開していけば、斬新なアイディアを生むことができる。あるいは、社会や日常生活の観察からアブダクションを使って推測すると温かいデザインの存在が浮かび上がったとする。この前提条件を使って論理思考や水平思考を活用すると従来にない製品提案を行うことができる。

図の左上にある「ルール(前提)」→「ケース(根拠)」→「結果(主張)」の関係は、以下の演繹法、帰納法、アブダクションに対応している。この3つの思考法は特に問題解決の論理思考などと関係が深い。

演繹法 :「ルール」→「ケース」→「結果」「ルール」: 風邪を引くとくしゃみをする →「ケース」: 風邪である →「結果」: くしゃみをする

アブダクション :「ケース」→「結果」→「ルール」

「ケース」: 風邪である →「結果」: くしゃみをする →「ルール」: 風邪を引くとくしゃみをする

帰納法 :「結果」→「ルール」→「ケース」

「結果」: くしゃみをする →「ルール」: 風邪を引くとくしゃみをする →「ケース」: 風邪である

演繹法は理論からデータに落とし込むので、マクロからミクロへ絞り込み具象化している。一方の帰納法はデータから理論化させているので、ミクロからマクロへ抽象化している。

4.思考方法の比較

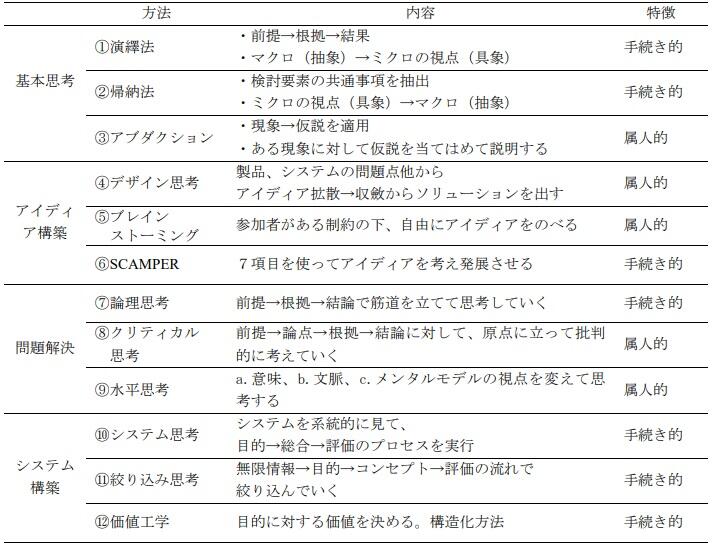

表1 各思考法

(1)手続き的VS属人的

これらの手法の特徴として、手続き的と属人的と説明されているが、その内容は以下の通りである。

手続き的 :

ある手順に従って、思考を進める方法である。面倒であるが着実に進めることができる。例えば、方程式のような内容で、誰でも使える手法といえる。

属人的 :

手順はそれほど厳密に決まっておらず、使う上での自由度は高いが、その使う人の能力により成果が左右される傾向がある。例えば、鶴亀算のような内容で、優秀な人はすぐソリューションを出すことができるが、そうでない人は方程式の方が楽である。

(2)目的について

これらの方法の根底は、目的(purpose)- 総合(synthesis)- 評価(evaluation)のプロセスがあると考えている。目的が特に必要な場合は新たなシステムを作るときである。この観点から各方法を考えると以下の通りとなる。

アイディア構築

・デザイン思考

通常、デザイン思考のプロセスには目的という概念は示されていない。多分、改良品の検討する場合が多いためか、アイディア発想のためか、目的が明確にされていないのだろう。例えば、家電製品をモデルチェンジする場合、その商品の問題点を抽出し、改良案を生み出していくので、わざわざ目的を明確にする必要はないのかもしれない。しかし、特に斬新な製品を生み出したい場合には、明確な目的・目標を明記し、開発者全員がそれを共有しなければならない。

・ブレインストーミング

テーマを決める際に、目的を明確にしているはずである。

・SCAMPER

ブレインストーミングと同様にテーマを決める際に、目的を明確にしているはずである。準備されている7項目を使って、強制的にアイディアを生み出す方法なので、この機能から革新的な製品やシステムの構築は難しいだろう。

問題解決

論理思考、クリティカル思考、水平思考はある問題に対する解決案を求めるので、目的は問題解決である。従って、わざわざ目的を検討する意味はない。しかし、問題解決といっても、その改良レベルではなく、それを乗り越えた革新的な製品やシステムを訴求するならばそれなりの目的は必要となる。

システム構築

システム思考、絞り込み思考、価値工学は何か新しいシステムや製品を開発するのが主な機能なので、目的は必ず検討しなければならない。

5.各方法の共通点

制約・絞り込みが共通のポイント

これらの方法を概括するとアイディア構築、問題解決やシステム構築の本質は制約によって絞り込んでいるのが理解できるだろう。

- アイディア構築では、デザイン思考でアイディアを発散→収斂させているのは、収斂時に制約により絞り込んでいる。ブレインストーミングは出たアイディアをまとめる際に絞り込んでいる。SCAMPERも7項目という制約により絞り込んでいる。

- 問題解決の場合は問題による制約により解決案を絞り込んでいる。論理思考では、前提→根拠という制約で絞り込んでおり、クリティカル思考は批判という視点、水平思考は従来にない新たな視点で絞り込んでいる。

- システム構築も同様で目的から制約により絞り込んでソリューションを導き出している。

そこで考えなければならないことは、制約を使って思考することである。思考する段階でどのような制約が必要なのか考えるのが大事だ。我々は神様ではないので、条件(制約)を付けて絞り込んでいく以外ソリューションを求める方法はない。状況によりその制約をどのように変えるのかが思考法の要諦だと思う。

※先生のご所属は執筆当時のものです。関連サービス

関連記事一覧

第112回 ホリステックな考え方(22)

第112回 ホリステックな考え方(22) 第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2)

第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2) 第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係

第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係 第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法

第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法 第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係

第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係 第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について

第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について 第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係

第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係 第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係

第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係 第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係

第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係 第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係

第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係 第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力

第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力 第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考

第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考 第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性

第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性 第98回 ホリステックな考え方(8)

第98回 ホリステックな考え方(8) 第97回 ホリステックな考え方(7)

第97回 ホリステックな考え方(7) 第96回 ホリステックな考え方(6)

第96回 ホリステックな考え方(6) 第95回 ホリステックな考え方(5)

第95回 ホリステックな考え方(5) 第94回 ホリステックな考え方(4)

第94回 ホリステックな考え方(4) 第93回 ホリステックな考え方(3)

第93回 ホリステックな考え方(3) 第92回 ホリステックな考え方(2)

第92回 ホリステックな考え方(2) 第91回 ホリステックな考え方

第91回 ホリステックな考え方 第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念)

第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念) 第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念)

第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念) 第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念)

第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念) 第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念)

第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念) 第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念)

第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念) 第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念)

第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念) 第84回 思考の硬直・停止(その5)

第84回 思考の硬直・停止(その5) 第83回 思考の硬直・停止(その4)

第83回 思考の硬直・停止(その4) 第82回 思考の硬直・停止(その3)

第82回 思考の硬直・停止(その3) 第81回 思考の硬直・停止(その2)

第81回 思考の硬直・停止(その2) 第80回 思考の硬直・停止

第80回 思考の硬直・停止 第79回 ボリューム感

第79回 ボリューム感 第78回 構成の検討

第78回 構成の検討 第77回 アクセントの効用

第77回 アクセントの効用 第76回 活動理論の活用

第76回 活動理論の活用 第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方

第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方 第74回 チェックリストの活用法(5)

第74回 チェックリストの活用法(5) 第73回 チェックリストの活用法(4)

第73回 チェックリストの活用法(4) 第72回 チェックリストの活用法(3)

第72回 チェックリストの活用法(3) 第71回 チェックリストの活用法(2)

第71回 チェックリストの活用法(2) 第70回 チェックリストの活用法(1)

第70回 チェックリストの活用法(1) 第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン

第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン 第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン

第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン 第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン

第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン 第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン

第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン 第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン

第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン 第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン

第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン 第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン

第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン 第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン

第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン 第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン

第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン 第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン

第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン 第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン

第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン 第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン

第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン 第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン

第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン 第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン

第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン 第55回 温かいデザイン(31)

第55回 温かいデザイン(31) 第54回 温かいデザイン(30)

第54回 温かいデザイン(30) 第53回 温かいデザイン(29)

第53回 温かいデザイン(29) 第52回 温かいデザイン(28)

第52回 温かいデザイン(28) 第51回 温かいデザイン(27)

第51回 温かいデザイン(27) 第50回 温かいデザイン(26)

第50回 温かいデザイン(26) 第49回 温かいデザイン(25)

第49回 温かいデザイン(25) 第48回 温かいデザイン(24)

第48回 温かいデザイン(24) 第47回 温かいデザイン(23)

第47回 温かいデザイン(23) 第46回 温かいデザイン(22)

第46回 温かいデザイン(22) 第45回 温かいデザイン(21)

第45回 温かいデザイン(21) 第44回 温かいデザイン(20)

第44回 温かいデザイン(20) 第43回 温かいデザイン(19)

第43回 温かいデザイン(19) 第42回 温かいデザイン(18)

第42回 温かいデザイン(18) 第41回 温かいデザイン(17)

第41回 温かいデザイン(17) 第40回 温かいデザイン(16)

第40回 温かいデザイン(16) 第39回 温かいデザイン(15)

第39回 温かいデザイン(15) 第38回 温かいデザイン(14)

第38回 温かいデザイン(14) 第37回 温かいデザイン(13)

第37回 温かいデザイン(13) 第36回 温かいデザイン(12)

第36回 温かいデザイン(12) 第35回 温かいデザイン(11)

第35回 温かいデザイン(11) 第34回 温かいデザイン(10)

第34回 温かいデザイン(10) 第33回 温かいデザイン(9)

第33回 温かいデザイン(9)  第32回 温かいデザイン(8)

第32回 温かいデザイン(8) 第31回 温かいデザイン(7)

第31回 温かいデザイン(7) 第30回 温かいデザイン(6)

第30回 温かいデザイン(6) 第29回 温かいデザイン(5)

第29回 温かいデザイン(5) 第28回 温かいデザイン(4)

第28回 温かいデザイン(4) 第27回 温かいデザイン(3)

第27回 温かいデザイン(3) 第26回 温かいデザイン(2)

第26回 温かいデザイン(2) 第25回 温かいデザイン(1)

第25回 温かいデザイン(1) 第24回 人間を把握する(6)

第24回 人間を把握する(6) 第23回 人間を把握する(5)

第23回 人間を把握する(5) 第22回 人間を把握する(4)

第22回 人間を把握する(4) 第21回 人間を把握する(3)

第21回 人間を把握する(3) 第20回 人間を把握する(2)

第20回 人間を把握する(2) 第19回 人間を把握する(1)

第19回 人間を把握する(1) 第18回 モノやシステムの本質を把握する(8)

第18回 モノやシステムの本質を把握する(8) 第17回 モノやシステムの本質を把握する(7)

第17回 モノやシステムの本質を把握する(7) 第16回 モノやシステムの本質を把握する(6)

第16回 モノやシステムの本質を把握する(6) 第15回 モノやシステムの本質を把握する(5)

第15回 モノやシステムの本質を把握する(5) 第14回 モノやシステムの本質を把握する(4)

第14回 モノやシステムの本質を把握する(4) 第13回 モノやシステムの本質を把握する(3)

第13回 モノやシステムの本質を把握する(3) 第12回 モノやシステムの本質を把握する(2)

第12回 モノやシステムの本質を把握する(2) 第11回 モノやシステムの本質を把握する(1)

第11回 モノやシステムの本質を把握する(1) 第10回 3つの思考方法

第10回 3つの思考方法 第9回 潮流を探る

第9回 潮流を探る 第8回 システム・サービスのフレームワークの把握

第8回 システム・サービスのフレームワークの把握 第7回 構造の把握(2)

第7回 構造の把握(2) 第6回 構造の把握(1)

第6回 構造の把握(1) 第5回 システム的見方による発想

第5回 システム的見方による発想 第4回 時間軸の視点

第4回 時間軸の視点 第3回 メンタルモデル(2)

第3回 メンタルモデル(2) 第2回 メンタルモデル(1)

第2回 メンタルモデル(1) 第1回 身体モデル

第1回 身体モデル 第70回 UXを考える(6)

第70回 UXを考える(6) 第69回 UXを考える(5)

第69回 UXを考える(5) 第68回 UXを考える(4)

第68回 UXを考える(4) 第67回 UXを考える(3)

第67回 UXを考える(3) 第66回 UXを考える(2)

第66回 UXを考える(2) 第65回 UXを考える(1)

第65回 UXを考える(1) 第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る

第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る 第63回 制約条件を考える(9)

第63回 制約条件を考える(9) 第62回 制約条件を考える(8)

第62回 制約条件を考える(8) 第61回 制約条件を考える(7)

第61回 制約条件を考える(7) 第60回 制約条件を考える(6)

第60回 制約条件を考える(6)

第59回 制約条件を考える(5)

第58回 制約条件を考える(4)

第58回 制約条件を考える(4) 第57回 制約条件を考える(3)

第57回 制約条件を考える(3) 第56回 制約条件を考える(2)

第56回 制約条件を考える(2) 第55回 制約条件を考える(1)

第55回 制約条件を考える(1) 第54回 物語性について考える(9)

第54回 物語性について考える(9) 第53回 物語性について考える(8)

第53回 物語性について考える(8) 第52回 物語性について考える(7)

第52回 物語性について考える(7) 第51回 物語性について考える(6)

第51回 物語性について考える(6) 第50回 物語性について考える(5)

第50回 物語性について考える(5) 第49回 物語性について考える(4)

第49回 物語性について考える(4) 第48回 物語性について考える(3)

第48回 物語性について考える(3) 第47回 物語性について考える(2)

第47回 物語性について考える(2) 第46回 物語性について考える(1)

第46回 物語性について考える(1) 第45回 適合性について考える

第45回 適合性について考える 第44回 制約条件について考える

第44回 制約条件について考える 第43回 サインについて考える

第43回 サインについて考える 第42回 さまざまな配慮

第42回 さまざまな配慮 第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手-

第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手- 第40回 表示を観察する(1)

第40回 表示を観察する(1) 第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4)

第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4) 第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3)

第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3) 第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2)

第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2) 第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1)

第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1) 第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する

第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する 第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する

第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する 第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2)

第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2) 第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1)

第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1) 第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2)

第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2) 第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1)

第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1) 第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2)

第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2) 第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1)

第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1) 第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する

第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する 第26回 サービスを構造的に観察する(3)

第26回 サービスを構造的に観察する(3) 第25回 サービスを構造的に観察する(2)

第25回 サービスを構造的に観察する(2) 第24回 サービスを構造的に観察する(1)

第24回 サービスを構造的に観察する(1) 第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う

第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う 第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3)

第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3) 第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2)

第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2) 第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1)

第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1) 第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7)

第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7) 第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6)

第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6) 第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5)

第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5) 第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4)

第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4) 第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3)

第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3) 第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2)

第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2) 第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)

第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)  第12回 70デザイン項目とアブダクション

第12回 70デザイン項目とアブダクション 第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2)

第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2) 第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1)

第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1) 第9回 俯瞰してHMIを観察する

第9回 俯瞰してHMIを観察する 第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する

第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する 第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2)

第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2) 第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1)

第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1) 第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察-

第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察- 第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る

第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る 第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する-

第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する- 第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面-

第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面- 第1回 観察の方法

第1回 観察の方法